8日(金)。昨夕、N監査役から「今日はコンサートないんですか?」と訊かれたので、「昨日も今日もなし。2日連続でコンサートがないのは珍しいんだよね 」と答えると、「それじゃあ、地下で・・・・

」と答えると、「それじゃあ、地下で・・・・ 」と言うので、「じゃ、30分ね

」と言うので、「じゃ、30分ね 」ということで地下のRに行きました。ビールは身体によくないということでサワーにして、われわれの四方山話に時にT店長が口を出して、結局8時まで飲んでいました

」ということで地下のRに行きました。ビールは身体によくないということでサワーにして、われわれの四方山話に時にT店長が口を出して、結局8時まで飲んでいました X部長の30分が1時間30分、2時間30分であるように、N監査役の30分も同じ概念であることが判明しました

X部長の30分が1時間30分、2時間30分であるように、N監査役の30分も同じ概念であることが判明しました 半分は自分の責任だ、今後気を付けなければ、と自戒して次回に備えたいと思います

半分は自分の責任だ、今後気を付けなければ、と自戒して次回に備えたいと思います

閑話休題

閑話休題

昨日の朝刊に読響のチラシが入っていました オーケストラのチラシ広告は珍しいと思います

オーケストラのチラシ広告は珍しいと思います 片面が「読響カレッジ」開始の案内、片面が「読響メトロポリタンシリーズ」の案内になっています。「読響カレッジ」の方は、4月から来年3月まで文京シビックホールを会場に、金曜日の午後7時半からその日の演奏曲目の解説を行い、8時から本番の演奏をするという企画です

片面が「読響カレッジ」開始の案内、片面が「読響メトロポリタンシリーズ」の案内になっています。「読響カレッジ」の方は、4月から来年3月まで文京シビックホールを会場に、金曜日の午後7時半からその日の演奏曲目の解説を行い、8時から本番の演奏をするという企画です 日程は4月12日、5月31日、7月26日、9月20日、10月18日、11月15日、1月30日、3月7日の8回です

日程は4月12日、5月31日、7月26日、9月20日、10月18日、11月15日、1月30日、3月7日の8回です

指揮者陣は小林研一郎、飯守泰次郎、下野竜也、大友直人といった読響でお馴染みの指揮者のほか、ブザンソン指揮者コンクール優勝者・垣内悠希も出演します

年間会員券(8公演・テキスト付)はS席で25,600円、A席で19,200円。1回券はS席で4,000円、A席で3,000円とのことです

割安な企画なので会員になろうかと思い手帳でスケジュールを確認してみたら、すでに8回のうち5回はコンサートの日程が入っていたので、年間会員は諦めることにしました 試しに1度は聴きに行ってもいいかな、とは思っています

試しに1度は聴きに行ってもいいかな、とは思っています

こういう”レクチャーコンサート”は今後増えていくのでしょう こういう企画を通してクラシック人口が増え、それがチケット料金の低額化につながれば、こんなに良いことはないのですが

こういう企画を通してクラシック人口が増え、それがチケット料金の低額化につながれば、こんなに良いことはないのですが

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

新聞業界紙「新聞之新聞」2月6日号に「毎日新聞・梅津氏 桐朋学園大学長に ジャーナリストとして初」という記事が載りました このニュースには

このニュースには ました。記事によると、

ました。記事によると、

「毎日新聞東京本社学芸部の梅津時比古専門編集委員(64歳)が2013年度から桐朋学園大学の学長に就任する チェリストの堤剛学長(70歳)の任期満了に伴う専任教職員による選挙で選ばれ、理事会などで承認された

チェリストの堤剛学長(70歳)の任期満了に伴う専任教職員による選挙で選ばれ、理事会などで承認された ジャーナリストの学長就任は初めてで、任期は3年

ジャーナリストの学長就任は初めてで、任期は3年 」

」

桐朋学園大学といえば小澤征爾をはじめ数多くの音楽家を育てている音楽大学です 一方、梅津時比古さんといえば1010年の日本記者クラブ賞受賞者です。毎日新聞にクラシック音楽のコラムを書いていますが、その仕事は継続するとのこと。王子ホールで何度かお見かけしたことがありますが、いつも目立たないようにされているようです。ご健闘をお祈りします

一方、梅津時比古さんといえば1010年の日本記者クラブ賞受賞者です。毎日新聞にクラシック音楽のコラムを書いていますが、その仕事は継続するとのこと。王子ホールで何度かお見かけしたことがありますが、いつも目立たないようにされているようです。ご健闘をお祈りします

さらに、閑話休題

さらに、閑話休題

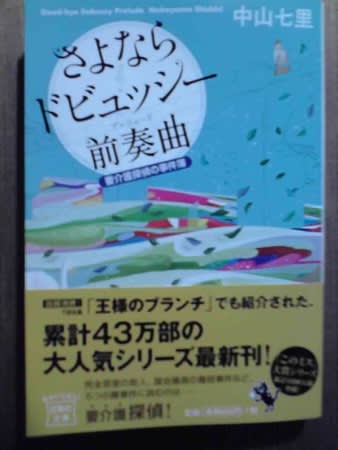

中山七里著「さよならドビュッシー前奏曲~要介護探偵の事件簿」(宝島社文庫)を読み終わりました この本は「さよならドビュッシー」、「おやすみラフマニノフ」に次ぐ作曲家の名前を冠したミステリーの第3弾です

この本は「さよならドビュッシー」、「おやすみラフマニノフ」に次ぐ作曲家の名前を冠したミステリーの第3弾です 「さよならドビュッシー」に登場した玄太郎おじいちゃんが主人公になって謎解きに挑むという意外な作品です

「さよならドビュッシー」に登場した玄太郎おじいちゃんが主人公になって謎解きに挑むという意外な作品です

「要介護探偵の冒険」、「要介護探偵の生還」、「要介護探偵の快走」、「要介護探偵と四つの署名」、「要介護探偵最後の挨拶」の5つの作品から成る連作短編集です

香月玄太郎は一代で財産を築いた名古屋有数の資産家です。脳梗塞で倒れ「要介護」認定を受けた後も車椅子で会社を切り盛りしています。介護者のみち子を巻き込んで事件の解決に臨みます

「要介護探偵の冒険」は玄太郎の所有する物件の店子だった建築士が密室で殺される事件です 「要介護探偵の生還」は玄太郎を会社の取締役から引きずり下ろそうとする総会屋との戦いが描かれています

「要介護探偵の生還」は玄太郎を会社の取締役から引きずり下ろそうとする総会屋との戦いが描かれています 「要介護探偵の快走」は近所の老人ばかりが襲撃される事件の解決に挑みます

「要介護探偵の快走」は近所の老人ばかりが襲撃される事件の解決に挑みます 「要介護探偵の四つの署名」は四人組の銀行強盗に遭遇し、事件を解決する話です

「要介護探偵の四つの署名」は四人組の銀行強盗に遭遇し、事件を解決する話です 「要介護探偵最後の挨拶」は旧知の仲の政治家がレコード鑑賞の最中死去するという不可思議な事件の解決に臨みます

「要介護探偵最後の挨拶」は旧知の仲の政治家がレコード鑑賞の最中死去するという不可思議な事件の解決に臨みます

「さよならドビュッシー」も面白かったのですが、この「前奏曲」の方が輪をかけて面白いです 中でも、音楽好きにたまらないのは最後の「要介護探偵最後の挨拶」です。被害者はタンノイのスピーカーでレコードを聴いていて毒殺されたという事件です

中でも、音楽好きにたまらないのは最後の「要介護探偵最後の挨拶」です。被害者はタンノイのスピーカーでレコードを聴いていて毒殺されたという事件です そのレコードとはカルロス・クライバーが来日時に指揮をしたベートーヴェンの「交響曲第7番」の海賊盤とのこと

そのレコードとはカルロス・クライバーが来日時に指揮をしたベートーヴェンの「交響曲第7番」の海賊盤とのこと しかしレコードを聴いただけで毒を盛られることなんてあるだろうか、と思い、CDになくLPだけにあるものは何か、と考えます。それは音を出すまでの手続きだと思い付きます

しかしレコードを聴いただけで毒を盛られることなんてあるだろうか、と思い、CDになくLPだけにあるものは何か、と考えます。それは音を出すまでの手続きだと思い付きます

CDは、ディスクをCDプレーヤーの中に入れてスイッチを押せば音楽が流れてきます 一方、LPレコードは、まずジャケットからレコードを取り出してターンテーブルに乗せ、レコード・クリーナーで汚れを落とし、針圧を調整し、ボリュームを絞ってからレコード盤に針を落とし、その後ボリュームを上げる・・・・という手続きが必要です

一方、LPレコードは、まずジャケットからレコードを取り出してターンテーブルに乗せ、レコード・クリーナーで汚れを落とし、針圧を調整し、ボリュームを絞ってからレコード盤に針を落とし、その後ボリュームを上げる・・・・という手続きが必要です この章に初めて登場する岬洋介がその過程のどこかに目を付けます

この章に初めて登場する岬洋介がその過程のどこかに目を付けます

さて、私が興味のあるのはそのレコードに集録された演奏です 記述によると、このレコードは「豊橋在住の業者が作製したもので、アナログ・レコード100枚、CD1,000枚を通販で売りさばいている

記述によると、このレコードは「豊橋在住の業者が作製したもので、アナログ・レコード100枚、CD1,000枚を通販で売りさばいている カルロス・クライバー+バイエルン国立管弦楽団が1986年に来日した際、昭和女子大学人見記念講堂でライブ録音されたもの。演奏曲目はベートーヴェンの交響曲第7番。市販されていない海賊版

カルロス・クライバー+バイエルン国立管弦楽団が1986年に来日した際、昭和女子大学人見記念講堂でライブ録音されたもの。演奏曲目はベートーヴェンの交響曲第7番。市販されていない海賊版 」となっています。

」となっています。

このLPレコードもしくはCDは本当に存在するのか、というのが興味のあるところです もしあるなら是非聴いてみたいと思います。この本はそんなことも妄想させてくれます

もしあるなら是非聴いてみたいと思います。この本はそんなことも妄想させてくれます 最近読んだ本の中ではダントツに面白い本でした。お薦めします

最近読んだ本の中ではダントツに面白い本でした。お薦めします

」

」

何週間後かの土曜か日曜の夜にその番組は放送されました。幼児番組なので誰も観ている人はいるまい、とタカをくくっていたのですが、そうではありませんでした

何週間後かの土曜か日曜の夜にその番組は放送されました。幼児番組なので誰も観ている人はいるまい、とタカをくくっていたのですが、そうではありませんでした 」とつくづく思いました。

」とつくづく思いました。

私は前の日の出張で風邪を引いてしまいドラ声で発言しました。「子どもはちょっとしたことですぐに熱を出してしまう。不思議と仕事で忙しい時に限って高熱を出す

私は前の日の出張で風邪を引いてしまいドラ声で発言しました。「子どもはちょっとしたことですぐに熱を出してしまう。不思議と仕事で忙しい時に限って高熱を出す 風邪が治りかけたな、と思って朝、熱を計ると平熱よりずっと高いこともしばしばだ。どうしても出勤しなければならない時は、保育園には申し訳ないが、おしりに座薬を入れて熱を下げて保育園に預けたものだ。この会場に当時の園長先生がいらっしゃるが、この場で謝罪したい

風邪が治りかけたな、と思って朝、熱を計ると平熱よりずっと高いこともしばしばだ。どうしても出勤しなければならない時は、保育園には申し訳ないが、おしりに座薬を入れて熱を下げて保育園に預けたものだ。この会場に当時の園長先生がいらっしゃるが、この場で謝罪したい 」と言います。迎えに来られたら行かないわけにはいかないので、新年会終了後、大胆にも単身でOに乗り込みました。というのはN監査役が”X部長”という単語を聞いた途端に逃走したからです。X部長=焼鳥O=上野でカラオケ=デスマッチ=雪で帰れない・・・と連想したものと思われます。まあ、気持ちは分かりますが・・・・・・

」と言います。迎えに来られたら行かないわけにはいかないので、新年会終了後、大胆にも単身でOに乗り込みました。というのはN監査役が”X部長”という単語を聞いた途端に逃走したからです。X部長=焼鳥O=上野でカラオケ=デスマッチ=雪で帰れない・・・と連想したものと思われます。まあ、気持ちは分かりますが・・・・・・ 実はほぼ1年前の飲み会で内装工事Mの社長の隣で飲んだことがあるのですが、文字通りダジャレの連発でヘキヘキしたことがあります

実はほぼ1年前の飲み会で内装工事Mの社長の隣で飲んだことがあるのですが、文字通りダジャレの連発でヘキヘキしたことがあります そのことをM氏に話すと「社長がダジャレを言っても社員は無視していますが、あれでも人望があっていろいろ世話役を引き受けているんですよ」とかばっていました。涙がチョチョ切れるほどの美談ではないですか

そのことをM氏に話すと「社長がダジャレを言っても社員は無視していますが、あれでも人望があっていろいろ世話役を引き受けているんですよ」とかばっていました。涙がチョチョ切れるほどの美談ではないですか えっ、そうでもない? あっ、そう

えっ、そうでもない? あっ、そう カラオケ・スナックFでいつものようにカラオケ歌合戦

カラオケ・スナックFでいつものようにカラオケ歌合戦 を繰り広げ、最高94点で並んで、恨みっこなしで深夜帰宅しました。雪にこそ降られなかったものの、ほんとに”今日さえ良ければいい”毎日を送っているな。われながら

を繰り広げ、最高94点で並んで、恨みっこなしで深夜帰宅しました。雪にこそ降られなかったものの、ほんとに”今日さえ良ければいい”毎日を送っているな。われながら 唯一覚えているのは、仕事の場所が神楽坂の坂を上がった辺りにある料亭だったことです。仕事の最中、どこからともなくチントンシャンと三味線の音

唯一覚えているのは、仕事の場所が神楽坂の坂を上がった辺りにある料亭だったことです。仕事の最中、どこからともなくチントンシャンと三味線の音 今でこそ、大学出の漫才コンビはごく普通のことのように存在していますが、タケシが漫才の全盛期だった1980年代はそうではありませんでした。中退とはいえ大学で理科系を専攻していた漫才師は異例だったと思います

今でこそ、大学出の漫才コンビはごく普通のことのように存在していますが、タケシが漫才の全盛期だった1980年代はそうではありませんでした。中退とはいえ大学で理科系を専攻していた漫才師は異例だったと思います

」

」 と瞬時に判断して楽員に合図を送ることができるのです

と瞬時に判断して楽員に合図を送ることができるのです

小林はいつも通り、折れた箇所を黒のテープで巻いた指揮棒で開始の合図をします

小林はいつも通り、折れた箇所を黒のテープで巻いた指揮棒で開始の合図をします 仲道はオケも立たせるよう小林に促しますが、小林はソリストを立てます。それが何度か繰り返されました。仲道という人はステージマナーが素晴らしいと思いました

仲道はオケも立たせるよう小林に促しますが、小林はソリストを立てます。それが何度か繰り返されました。仲道という人はステージマナーが素晴らしいと思いました

を手にした私を発見するなり「何でここに居るの

を手にした私を発見するなり「何でここに居るの まさか居るとは思わなかったよ

まさか居るとは思わなかったよ 」と自虐的な発言をしていました。というわけで、またしてもべろんべろんのX部長を相手にカラオケ歌合戦

」と自虐的な発言をしていました。というわけで、またしてもべろんべろんのX部長を相手にカラオケ歌合戦

巷間言われているように”アベノリスク”のままで推移するのか、1年後に”アベノミス”で終わるのか、セーフのまま任期を全うすることができるのか、いつの間にか自眠党になって休眠状態で解散の憂き目にあっているのか、結局のところ安倍首相には強気のシンゾーで頑張ってもらうしかないのではないか・・・・・・と、考え出したら夜も眠れない

巷間言われているように”アベノリスク”のままで推移するのか、1年後に”アベノミス”で終わるのか、セーフのまま任期を全うすることができるのか、いつの間にか自眠党になって休眠状態で解散の憂き目にあっているのか、結局のところ安倍首相には強気のシンゾーで頑張ってもらうしかないのではないか・・・・・・と、考え出したら夜も眠れない

ネモリーノは酔いにまかせて強気でアディーナに告白しようとしますが、怒ったアディーナはベルコーレと結婚すると言い出します。ネモリーノはもっと妙薬を買うためのお金を稼ぐためベルコーレの軍隊に入隊します。そのことに心を動かされたアディーナはネモリーノに愛を告白し、二人はめでたく結ばれます

ネモリーノは酔いにまかせて強気でアディーナに告白しようとしますが、怒ったアディーナはベルコーレと結婚すると言い出します。ネモリーノはもっと妙薬を買うためのお金を稼ぐためベルコーレの軍隊に入隊します。そのことに心を動かされたアディーナはネモリーノに愛を告白し、二人はめでたく結ばれます 」

」