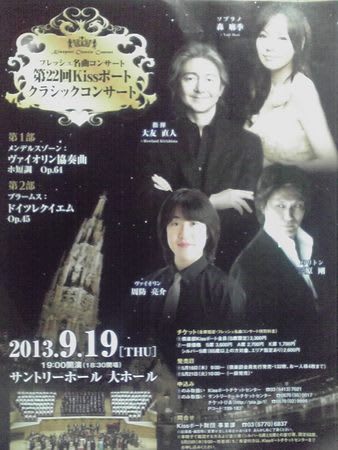

20日(金)。昨夕、サントリーホールで第22回Kissポート・クラシックコンサートを聴きました コンサートを聴くのは12日ぶりです

コンサートを聴くのは12日ぶりです

これはKissポート財団(公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団)が主催するコンサートです。プログラムは第1部がメンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲ホ短調」(Vn独奏:周防亮介)、第2部がブラームス「ドイツレクイエム」(SP:森麻季、Br:三原剛、ミナトシティコーラス)、大友直人指揮東京交響楽団の演奏です

自席は1階13列15番、左ブロックの右通路側席です。会場は8~9割方埋まっている感じです 想像するに、合唱を担うミナトシティコーラスの家族・知人が多いと思われます

想像するに、合唱を担うミナトシティコーラスの家族・知人が多いと思われます オケのメンバーが揃い、コンマスの大谷康子が登場します。チューニングの後、ソリストの周防亮介が指揮者・大友直人に伴われて登場します。髪の毛が長いのでまるで女の子のようです

オケのメンバーが揃い、コンマスの大谷康子が登場します。チューニングの後、ソリストの周防亮介が指揮者・大友直人に伴われて登場します。髪の毛が長いのでまるで女の子のようです プログラムの経歴を見ると、現在、東京音楽大学付属高校3年特別特待奨学生とあります。まだ高校生じゃありませんか

プログラムの経歴を見ると、現在、東京音楽大学付属高校3年特別特待奨学生とあります。まだ高校生じゃありませんか

1曲目のメンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲ホ短調」は、ヴァイオリン協奏曲の代名詞のような有名曲です メンデルスゾーンは好きな作曲家ですが、どうもヴァイオリン協奏曲というと、図ったようにこの曲が選ばれるので若干ウンザリしてしまうところがあります

メンデルスゾーンは好きな作曲家ですが、どうもヴァイオリン協奏曲というと、図ったようにこの曲が選ばれるので若干ウンザリしてしまうところがあります それでも名曲中の名曲には違いありません

それでも名曲中の名曲には違いありません 周防は実に素直にのびのびと美しいメロディーを奏でて聴衆を魅了しました

周防は実に素直にのびのびと美しいメロディーを奏でて聴衆を魅了しました

休憩時間には必ずロビーに出るのですが、なぜか人出が極端に少ないので驚きました 8~9割方埋まっていると思ったのが実際にはそう見えただけなのか(1人おきに座っていたとか)、コンサート慣れしている人が少なく、休憩時間中もずっと座ったまま過ごした人が多かったのか、よく分かりません。とにかく、いつものコンサートとは聴衆の種類が違います

8~9割方埋まっていると思ったのが実際にはそう見えただけなのか(1人おきに座っていたとか)、コンサート慣れしている人が少なく、休憩時間中もずっと座ったまま過ごした人が多かったのか、よく分かりません。とにかく、いつものコンサートとは聴衆の種類が違います

2曲目のブラームスの「ドイツ・レクイエム」を歌うため、舞台後方のP席にコーラス陣が入場します。センター・ブロックに男声陣約60名、両サイドのブロックに女声陣がそれぞれ約70名、合計200名の大合唱団です 去年も気が付いたのですが、男声陣の平均年齢が非常に高いように思います。多分70から80歳までの間くらいではないかと思われます

去年も気が付いたのですが、男声陣の平均年齢が非常に高いように思います。多分70から80歳までの間くらいではないかと思われます 女声陣はその半分より若干上の平均年齢ではないでしょうか

女声陣はその半分より若干上の平均年齢ではないでしょうか 次いで、ソリストの森麻季と三原剛が登場します。衣装は曲がレクイエムなので当然、黒です

次いで、ソリストの森麻季と三原剛が登場します。衣装は曲がレクイエムなので当然、黒です

ドイツ・レクイエムは恩師シューマンの死(1856年)をきっかけに作曲が開始され、1865年の母の死を受けて急速に作曲が進んだようです。第1曲から第7曲までの全7曲から成りますが、全曲としては1869年2月18日、ライネッケ指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によって初演されました

第1曲は、冒頭からオルガンの通奏低音が響き、その上に低弦が乗り、そこにコーラスがかぶっていきます 第3曲はバリトン独唱が活躍します。第5曲は唯一ソプラノ独唱が歌われます。森麻季は、かなり昔の話ですが、声量が足りないと思った時があったのですが、最近は管弦楽やコーラスを抜けてソプラノが浮き上がってきます。ビロードのような美しい声です

第3曲はバリトン独唱が活躍します。第5曲は唯一ソプラノ独唱が歌われます。森麻季は、かなり昔の話ですが、声量が足りないと思った時があったのですが、最近は管弦楽やコーラスを抜けてソプラノが浮き上がってきます。ビロードのような美しい声です

第6曲は再びバリトンが登場します。ラッパが轟き、主を讃えるコーラスが高らかに歌われます。このフィナーレがドイツ・レクイエムの山場でしょう。力強いコーラスです 第7曲は、一転、第1曲の世界に戻り、静かに曲を閉じます

第7曲は、一転、第1曲の世界に戻り、静かに曲を閉じます

大友のタクトで曲が始まってから、平均年齢の高いコーラス陣は立ちっぱなしだったので、特に男声陣の誰かが途中で座り込んでしまわないかと心配していましたが、一人の脱落者もなく最後まで歌い切りました 例年より暑さが厳しい夏の中、練習も大変だったと思います。熱中症で倒れた人もいたのではないかと想像します

例年より暑さが厳しい夏の中、練習も大変だったと思います。熱中症で倒れた人もいたのではないかと想像します 「おまえ、ドイツ語で歌ってみろ

「おまえ、ドイツ語で歌ってみろ 」と言われても、私には出来ません

」と言われても、私には出来ません 皆さまお疲れ様でした。打ち上げのビールはさぞかし美味しかったことでしょう

皆さまお疲れ様でした。打ち上げのビールはさぞかし美味しかったことでしょう

今90歳の父、86歳の母を持つ彼女は「両親の笑顔のために今日という日を一生懸命に生きる、そして親が望むことを一生懸命にやることが親孝行だと思います」と語っています

今90歳の父、86歳の母を持つ彼女は「両親の笑顔のために今日という日を一生懸命に生きる、そして親が望むことを一生懸命にやることが親孝行だと思います」と語っています いま、両親のない私にとっては身につまされる思いです

いま、両親のない私にとっては身につまされる思いです

」と下を向いていました。あの時、彼女と文通していたら今ごろどうなっていたろうか・・・・・と思って、一人ニヤニヤしている今日この頃です

」と下を向いていました。あの時、彼女と文通していたら今ごろどうなっていたろうか・・・・・と思って、一人ニヤニヤしている今日この頃です

記事を要約すると、

記事を要約すると、

」

」 現在オーケストラ、オペラ等8つ定期会員になっていますが、そのうち3つが東京交響楽団です(サントリーシリーズ、オペラシティシリーズ、ミューザ川崎名曲全集)

現在オーケストラ、オペラ等8つ定期会員になっていますが、そのうち3つが東京交響楽団です(サントリーシリーズ、オペラシティシリーズ、ミューザ川崎名曲全集)

」

」 確か以前、同じようなニュースを新聞記事で見て、このtoraブログで紹介したような記憶があったので調べてみました

確か以前、同じようなニュースを新聞記事で見て、このtoraブログで紹介したような記憶があったので調べてみました

記事を要約すると、『英競売会社”ヘンリー・オルドリッジ&サン”はこのほど、1912年に沈没した英豪華客船タイタニック号の沈没間際まで船上で演奏を続けた楽団のバイオリンが見つかったと発表した

記事を要約すると、『英競売会社”ヘンリー・オルドリッジ&サン”はこのほど、1912年に沈没した英豪華客船タイタニック号の沈没間際まで船上で演奏を続けた楽団のバイオリンが見つかったと発表した

東川篤也といえば「密室の鍵貸します」「密室に向かって撃て!」「完全犯罪に猫は何匹必要か?」「ここに死体を捨てないで下さい」など、すっとぼけた味の推理小説を書くユニークな作家です

東川篤也といえば「密室の鍵貸します」「密室に向かって撃て!」「完全犯罪に猫は何匹必要か?」「ここに死体を捨てないで下さい」など、すっとぼけた味の推理小説を書くユニークな作家です 同学園の探偵部の面々も事件解決に挑むが思うように行かない。その1週間後、ライバル校・飛龍館高校との対抗戦のさなかに、野球部監督の死体がバックスクリーンで発見された

同学園の探偵部の面々も事件解決に挑むが思うように行かない。その1週間後、ライバル校・飛龍館高校との対抗戦のさなかに、野球部監督の死体がバックスクリーンで発見された 傍らには何故か盗まれたベースとグローブとボールが置いてあった。その後、高校の関係者・竜ヶ崎賢三が殺され、次いで家政婦・吉野も殺されそうになる。そこにもベースが置かれていた。果たしてこれは”見立て殺人”なのか

傍らには何故か盗まれたベースとグローブとボールが置いてあった。その後、高校の関係者・竜ヶ崎賢三が殺され、次いで家政婦・吉野も殺されそうになる。そこにもベースが置かれていた。果たしてこれは”見立て殺人”なのか 」と思わず叫びたくなったことを告白しなければなりません

」と思わず叫びたくなったことを告白しなければなりません

志木駅では従兄が車で迎えに来てくれたので助かりました。お線香をあげ30分ほど話をしてお暇しました。その足で狭山の実家に行くことにし、東上線で川越市に出て、歩いて西武新宿線の本川越駅に行きました。川越もすっかり変わってしまったという印象を持ちました

志木駅では従兄が車で迎えに来てくれたので助かりました。お線香をあげ30分ほど話をしてお暇しました。その足で狭山の実家に行くことにし、東上線で川越市に出て、歩いて西武新宿線の本川越駅に行きました。川越もすっかり変わってしまったという印象を持ちました 台風はいったいどうしたのか、と思ってテレビを見ると、予定通り今日の昼間に関東地方をかすめていくとのことでした。昨日、用事を済ませて良かったと思います

台風はいったいどうしたのか、と思ってテレビを見ると、予定通り今日の昼間に関東地方をかすめていくとのことでした。昨日、用事を済ませて良かったと思います

一種の大衆迎合をしないと世の中に出られない面もある。クラシックはそもそも、愛好人口が広がる性質の音楽ではなかったと思います

一種の大衆迎合をしないと世の中に出られない面もある。クラシックはそもそも、愛好人口が広がる性質の音楽ではなかったと思います その結果、大人気となったクライヴァーンはハードな演奏旅行を組まされ、優勝曲であるチャイコフスキーやラフマニノフなどの限られたピアノ協奏曲だけを演奏するように求められ、結局スポイルされてしまったのです

その結果、大人気となったクライヴァーンはハードな演奏旅行を組まされ、優勝曲であるチャイコフスキーやラフマニノフなどの限られたピアノ協奏曲だけを演奏するように求められ、結局スポイルされてしまったのです 東劇に着いて、ロビー奥のマッサージチェアを利用しようとしたのですが姿形が見えません。どうも撤去されたようです。休憩時間のお伴がなくなり寂しい限りです。自席はR10番、センター通路側席です

東劇に着いて、ロビー奥のマッサージチェアを利用しようとしたのですが姿形が見えません。どうも撤去されたようです。休憩時間のお伴がなくなり寂しい限りです。自席はR10番、センター通路側席です 現在、彼女を超すトゥーランドット歌手はいないでしょう

現在、彼女を超すトゥーランドット歌手はいないでしょう

ウィーン・フィルが同じサントリーホールでS席35,000円なのに、なぜルツェルン祝祭管弦楽団がS席45,000円なのか

ウィーン・フィルが同じサントリーホールでS席35,000円なのに、なぜルツェルン祝祭管弦楽団がS席45,000円なのか というのが趣旨です

というのが趣旨です 現に私はオペラでもないのに、こんなアホな料金設定のコンサートには絶対行きません。呼び屋さんには猛省を促したいと思います

現に私はオペラでもないのに、こんなアホな料金設定のコンサートには絶対行きません。呼び屋さんには猛省を促したいと思います