11日(火)。一昨日の夕刻、初台の東京オペラシティコンサートホールでバッハ・コレギウム・ジャパンの定期演奏会を聴いた時のことです 演奏中、何気なく2階のバルコニー席を見上げると、右サイドの最前列席の男性客が身を乗り出して舞台を見下ろしているのが見えました

演奏中、何気なく2階のバルコニー席を見上げると、右サイドの最前列席の男性客が身を乗り出して舞台を見下ろしているのが見えました 「あっ、これは隣の人が舞台が見えなくなって迷惑になるぞ

「あっ、これは隣の人が舞台が見えなくなって迷惑になるぞ 」と思いました。バルコニー席では舞台に近い方の隣席の人が身を前に乗り出すと舞台がまったく見えなくなります

」と思いました。バルコニー席では舞台に近い方の隣席の人が身を前に乗り出すと舞台がまったく見えなくなります それが客同士の言い争いの種になったりします

それが客同士の言い争いの種になったりします そういう”事件”が頻発するのでしょうか。都内のコンサート会場では、演奏に先立って「演奏中は身の乗り出しにご注意ください」というアナウンスが入ります

そういう”事件”が頻発するのでしょうか。都内のコンサート会場では、演奏に先立って「演奏中は身の乗り出しにご注意ください」というアナウンスが入ります

身を乗り出す人には、高齢の男性客が多いように思いますが、彼らは自分が被害者になったことがないのでしょうね いつも自分が加害者になっているのに、たまたま隣の人が大人しく、泣き寝入りしていたので、加害者意識がないままこれまで通ってきたのだと思います

いつも自分が加害者になっているのに、たまたま隣の人が大人しく、泣き寝入りしていたので、加害者意識がないままこれまで通ってきたのだと思います 女性にはあまりこういう人は見かけません。たまたまかも知れませんが

女性にはあまりこういう人は見かけません。たまたまかも知れませんが もし隣の人が身を乗り出すようなことがあったら、休憩時間に会場の係員に注意してもらうようにしましょう。自分で注意してお互い不愉快になることは避けた方が良いと思います

もし隣の人が身を乗り出すようなことがあったら、休憩時間に会場の係員に注意してもらうようにしましょう。自分で注意してお互い不愉快になることは避けた方が良いと思います

私はかつて、せっかくバルコニーの良い席を取ったのに、隣人がずーっと身を乗り出していたため、2時間不愉快な思いをした経験があるので、それ以来バルコニー席は取らないことにしています 万が一、バルコニーしか席が残っていない時は最後列を押さえて、いざとなったら立ち上がって舞台を見下ろせばいいのです

万が一、バルコニーしか席が残っていない時は最後列を押さえて、いざとなったら立ち上がって舞台を見下ろせばいいのです

閑話休題

閑話休題

チケットを2枚買いました 1枚は来年4月13日(日)午後3時から東京文化会館で開かれる「東京春祭10回記念ガラ・コンサート」です

1枚は来年4月13日(日)午後3時から東京文化会館で開かれる「東京春祭10回記念ガラ・コンサート」です プログラムは①ヘンデル「メサイア」より「ハレルヤ」、②バッハ「主よ、人の望みの喜びを」、③ハイドン「天地創造」より「大いなる偉業は成りたり」、④ベートーヴェン「第9交響曲」より第4楽章、⑤ワーグナー「タンホイザー」より「歌の殿堂をたたえよう」、⑥同「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より「目覚めよ、朝は近づいた」、⑦マーラー「第2交響曲」より「第5楽章(抜粋)」で、指揮はウルフ・シルマー、オケは東京都交響楽団、合唱は東京オペラシンガーズです

プログラムは①ヘンデル「メサイア」より「ハレルヤ」、②バッハ「主よ、人の望みの喜びを」、③ハイドン「天地創造」より「大いなる偉業は成りたり」、④ベートーヴェン「第9交響曲」より第4楽章、⑤ワーグナー「タンホイザー」より「歌の殿堂をたたえよう」、⑥同「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より「目覚めよ、朝は近づいた」、⑦マーラー「第2交響曲」より「第5楽章(抜粋)」で、指揮はウルフ・シルマー、オケは東京都交響楽団、合唱は東京オペラシンガーズです 合唱の醍醐味を味わうにはうってつけのコンサートです

合唱の醍醐味を味わうにはうってつけのコンサートです

2枚目は4月16日(水)にサントリーホールで開かれる「トヨタ・マスター・プレイヤーズ、ウィーン」のコンサートです プログラムは①ロッシーニ「セヴィリアの理髪師」序曲、②クロンマー「2つのクラリネットのための協奏曲」(クラリネット=ペーター・シュミ―ドル、吉田誠)、③リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」よりワルツ、④ベートーヴェン「交響曲第3番変ホ長調”英雄”」です

プログラムは①ロッシーニ「セヴィリアの理髪師」序曲、②クロンマー「2つのクラリネットのための協奏曲」(クラリネット=ペーター・シュミ―ドル、吉田誠)、③リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」よりワルツ、④ベートーヴェン「交響曲第3番変ホ長調”英雄”」です

このオケは昨年4月にも聴きましたが、その時のベートーヴェン「交響曲第7番」の演奏が余りにも鮮やかで素晴らしかったので、次回も是非聴きたいと思っていたコンサートです

これで来年4月は10回コンサートを聴くことになります。今のところですが

プログラムはモーツアルト①証聖者のソウゲン荘厳な晩課”ヴェスペレ”K.339」、②レクイエムK.626です

プログラムはモーツアルト①証聖者のソウゲン荘厳な晩課”ヴェスペレ”K.339」、②レクイエムK.626です

お父上がダブって買われたとのことで、興味があれば進呈するとのメールがあり、ありがたく頂戴することにしたものです

お父上がダブって買われたとのことで、興味があれば進呈するとのメールがあり、ありがたく頂戴することにしたものです 新保裕一著「奪取(上・下)」、大沢在昌著「北の狩人(上・下)」、浅田次郎著「一刀斎夢緑(上・下)」、ジェームズ・ロリンズ著「ナチの亡霊(上・下)」等です。ささやかなお礼を用意していたのですが、とうとう終演に至るまでお会いできませんでした

新保裕一著「奪取(上・下)」、大沢在昌著「北の狩人(上・下)」、浅田次郎著「一刀斎夢緑(上・下)」、ジェームズ・ロリンズ著「ナチの亡霊(上・下)」等です。ささやかなお礼を用意していたのですが、とうとう終演に至るまでお会いできませんでした Nさんにはまたの機会にお礼したいと思います

Nさんにはまたの機会にお礼したいと思います

この日は、モーツアルトの作曲したオリジナルに弟子のアイブラーが補足し、さらにもう一人の弟子ジュスマイヤーの手が入った楽譜に、鈴木雅人の息子・鈴木優人が補筆した校訂版によって演奏されました

この日は、モーツアルトの作曲したオリジナルに弟子のアイブラーが補足し、さらにもう一人の弟子ジュスマイヤーの手が入った楽譜に、鈴木雅人の息子・鈴木優人が補筆した校訂版によって演奏されました

一方、全体を通して、これほど激しい「レクイエム」を聴いた覚えはありません

一方、全体を通して、これほど激しい「レクイエム」を聴いた覚えはありません

コーラス陣はいつものように完璧でした。BCJは世界に通用する数少ない日本の音楽集団であることを、あらためて証明したコンサートでした

コーラス陣はいつものように完璧でした。BCJは世界に通用する数少ない日本の音楽集団であることを、あらためて証明したコンサートでした

ただ、新聞配達の皆さんにとっては1年に10回程度しか休みがない訳で、それを思えば、貴重な休日ですのでゆっくり休んでいただきたいと思います

ただ、新聞配達の皆さんにとっては1年に10回程度しか休みがない訳で、それを思えば、貴重な休日ですのでゆっくり休んでいただきたいと思います

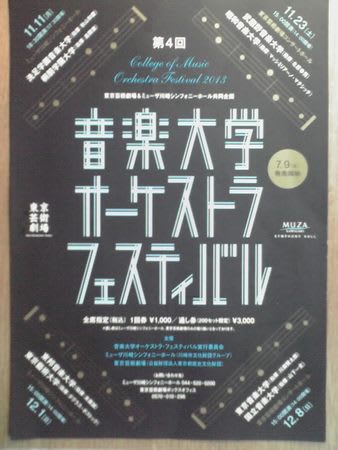

男子学生は15人程度しか数えられません。弦も管も打もすべて女性上位です。コンマスも女子学生です

男子学生は15人程度しか数えられません。弦も管も打もすべて女性上位です。コンマスも女子学生です

4曲を通して、東京音大の管楽器セクションの素晴らしさが発揮され、弦も打楽器も迫力がありました

4曲を通して、東京音大の管楽器セクションの素晴らしさが発揮され、弦も打楽器も迫力がありました 最後の第5楽章は息もつかせぬプレストでフィナーレを迎えます

最後の第5楽章は息もつかせぬプレストでフィナーレを迎えます いずれにしても、彼らには、とりあえず今現在を精いっぱい頑張って欲しいと思います

いずれにしても、彼らには、とりあえず今現在を精いっぱい頑張って欲しいと思います

この店は昨年、長女の誕生パーティーをやった時に、料理をはじめお店のサービスにすごく満足したので、また利用することにしたのです

この店は昨年、長女の誕生パーティーをやった時に、料理をはじめお店のサービスにすごく満足したので、また利用することにしたのです

主催者側の発表による約700人の参加ということですが、昨年実績からすれば実数に限りなく近い数値だと思われます

主催者側の発表による約700人の参加ということですが、昨年実績からすれば実数に限りなく近い数値だと思われます 」とおっしゃっていました。実感でしょうね。ビル管理側の立場から言えば、翌日、ビン、缶などの分別ごみが大量に出るのが大変だ、ということです

」とおっしゃっていました。実感でしょうね。ビル管理側の立場から言えば、翌日、ビン、缶などの分別ごみが大量に出るのが大変だ、ということです

さっそく、いま読んでいる文庫本に挟んで有効に活用しています。Hさん、あらためて素敵な栞をありがとう

さっそく、いま読んでいる文庫本に挟んで有効に活用しています。Hさん、あらためて素敵な栞をありがとう

商社マンというのは辛抱強い人たちなのだな、とあらためて感心した次第です

商社マンというのは辛抱強い人たちなのだな、とあらためて感心した次第です

リヤドでは、保守的な地域の住民はカメラを回すことさえ許さない。男女が一緒にいられない場所では、バンの中から無線で演出した

リヤドでは、保守的な地域の住民はカメラを回すことさえ許さない。男女が一緒にいられない場所では、バンの中から無線で演出した

当ビル1階玄関ホールにクリスマス・リースを飾りました

当ビル1階玄関ホールにクリスマス・リースを飾りました

しかし、サウジは女性が一人で外出することや車に乗ることが禁じれているほどイスラムの戒律が厳しい国です

しかし、サウジは女性が一人で外出することや車に乗ることが禁じれているほどイスラムの戒律が厳しい国です しかし、女校長からその使い道を尋ねられたとき「自転車を買う

しかし、女校長からその使い道を尋ねられたとき「自転車を買う