11日(火).昨日午後,神保町の三省堂に本を買いに行った帰りに白山通りを地下鉄水道橋駅まで歩きました 毎日最低8,000歩のノルマがあるので歩数を稼ごうというわけです

毎日最低8,000歩のノルマがあるので歩数を稼ごうというわけです あの界隈は学生時代によく歩きました. 天婦羅の「いもや」はまだ営業しています.喫茶店「白十字」も健在です

あの界隈は学生時代によく歩きました. 天婦羅の「いもや」はまだ営業しています.喫茶店「白十字」も健在です

喫茶店「白十字」で思い出すのは,ゼミの連中とコーヒーを飲もうと「白十字」のドアを開けた途端に,奧の方からJ.S.バッハの有名な「トッカータとフーガ」の冒頭のメロディーが押し寄せて来たのです あの時の音楽はストコフスキーの編曲による管弦楽版による演奏だったと思います

あの時の音楽はストコフスキーの編曲による管弦楽版による演奏だったと思います とにかく音の洪水に圧倒されました

とにかく音の洪水に圧倒されました 今の学生たちも「白十字」でクラシック音楽を聴きながら本を読んだりしているのだろうか?まさか,白十字でポケモンGOでもないだろうし・・・・と思いながらお店を通り過ぎました

今の学生たちも「白十字」でクラシック音楽を聴きながら本を読んだりしているのだろうか?まさか,白十字でポケモンGOでもないだろうし・・・・と思いながらお店を通り過ぎました

ということで,わが家に来てから今日で743日目を迎え,米大統領選挙の共和党候補者トランプ氏が 自らの失言で窮地に立たされているニュースを見て何やら感想を述べているモコタロです

トランプがスランプだって? だれかトラップを仕掛けたんじゃないの?

2回目の直接対決は米国大統領選挙史上最低の”舌戦”だったようだね

閑話休題

閑話休題

昨日,夕食に「カレーライス」と「生野菜とワカメのサラダ」を作りました 息子が「ネパールで辛い料理ばかり食べてきたので,しばらくカレーみたいな料理は食べたくない

息子が「ネパールで辛い料理ばかり食べてきたので,しばらくカレーみたいな料理は食べたくない 」と自己主張した時から2週間が過ぎたので,もうそろそろいいだろうと判断,しばらくぶりに作りました.写真には写っていませんが,ニンジンは埋まっています

」と自己主張した時から2週間が過ぎたので,もうそろそろいいだろうと判断,しばらくぶりに作りました.写真には写っていませんが,ニンジンは埋まっています

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

本を5冊買いました 1冊目は誉田哲也著「Qros(キュロス)の女」(講談社文庫)です

1冊目は誉田哲也著「Qros(キュロス)の女」(講談社文庫)です 誉田哲也の作品は文庫化するたびにこのブログでご紹介してきたので もうお馴染みですね

誉田哲也の作品は文庫化するたびにこのブログでご紹介してきたので もうお馴染みですね 今度の作品は週刊誌記者がらみの話です.面白そうですね

今度の作品は週刊誌記者がらみの話です.面白そうですね

2冊目は三澤洋史著「オペラ座のお仕事」(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)です 三澤洋史は世界にも通用する新国立劇場合唱団の指揮者です

三澤洋史は世界にも通用する新国立劇場合唱団の指揮者です オペラの舞台裏にはどんな物語があるのか,読むのが楽しみです

オペラの舞台裏にはどんな物語があるのか,読むのが楽しみです

3冊目は村上春樹著「職業としての小説家」(新潮文庫)です 毎年ノーベル文学賞候補に挙げられる著者の小説家論です

毎年ノーベル文学賞候補に挙げられる著者の小説家論です

4冊目は同じ村上春樹著「女のいない男たち」(文春文庫)です 6つの物語から成る短編集です

6つの物語から成る短編集です

最後の5冊目はピエール・ルメートル著「傷だらけのカミーユ」(文春文庫)です 彼の作品は衝撃的な「その女アレックス」をはじめ「悲しみのイレーヌ」「死のドレスを花婿に」をこのブログでご紹介してきました

彼の作品は衝撃的な「その女アレックス」をはじめ「悲しみのイレーヌ」「死のドレスを花婿に」をこのブログでご紹介してきました この作品も きっと意外な顛末が待っていることでしょう

この作品も きっと意外な顛末が待っていることでしょう

いずれもこのブログでご紹介していきます

最後の,閑話休題

最後の,閑話休題

米原万里著「不実な美女か貞淑な醜女か」(新潮文庫)を読み終りました また米原万里か!と言わないで下さいね

また米原万里か!と言わないで下さいね 念のためプロフィールを簡単にご紹介します.1950年東京生まれ.東京外国語大学卒,東京大学大学院修士課程修了.ロシア語同時通訳者,作家,エッセイストとして活躍

念のためプロフィールを簡単にご紹介します.1950年東京生まれ.東京外国語大学卒,東京大学大学院修士課程修了.ロシア語同時通訳者,作家,エッセイストとして活躍 この「不実な~」で読売文学賞を受賞しています

この「不実な~」で読売文学賞を受賞しています 2006年に死去しているので今年が没後10年になります

2006年に死去しているので今年が没後10年になります

タイトルの「不実な美女か貞淑な醜女か」は,「美しいが原文に忠実でない通訳」か「美しくはないが原文に忠実な通訳」か,どちらが良いのか?といった意味を持っています この本では,日本におけるロシア語通訳では史上最強と言われた米原万里が,同時通訳の内幕や失敗談,苦労話などを面白可笑しく書いています

この本では,日本におけるロシア語通訳では史上最強と言われた米原万里が,同時通訳の内幕や失敗談,苦労話などを面白可笑しく書いています

第1章「通訳翻訳は同じ穴の貉か」,第2章「狸と貉以上の違い」,第3章「不実な美女か貞淑な醜女か」,第4章「初めに文脈ありき」,第5章「コミュニケーションという名の神に仕えて」から構成されています

その第2章の中で,「翻訳」の媒体が文字であるのに対し「通訳」の媒体は音声であること,「翻訳」は基本的に時間の制約を受けないのに対し「通訳」は常に現在進行形でその瞬間に違う言語に変換しなければならない,という大きな違いがあり,そこから通訳には様々な問題が生じるとしています

一例として次のようなエピソードを紹介しています

「ある日本の企業を視察したロシア人一行の団長がお礼の挨拶をする際,その企業の社長に向かって,

『あなたの葬式は,大変立派な葬式です』

と言って,相手をムッとさせてしまった 実は,ロシア人でも大学できちんと日本語を勉強した人は漢字を使いこなすし,日本の平仮名,片仮名で日本語を表わす

実は,ロシア人でも大学できちんと日本語を勉強した人は漢字を使いこなすし,日本の平仮名,片仮名で日本語を表わす ところが,速成講座,短期講座などで日本語を身に付けた人が最近増えている.そういう人たちはローマ字,あるいはロシア文字を当てがって日本語を学習している

ところが,速成講座,短期講座などで日本語を身に付けた人が最近増えている.そういう人たちはローマ字,あるいはロシア文字を当てがって日本語を学習している すると,

すると,

組織 ⇒ SOSHIKI

葬式 ⇒ SōSHIKI

と書き留めて覚える.後者の方は伸ばして発音するので,上に伸ばし記号を施すのだが,こういう補助的な記号は,そもそも慣れていないので,すぐに忘れてしまう そのため『組織』も『葬式』も同じになる.このあたりはまだ可愛いのだが,『情勢』というつもりで『女性』と言い,あるいは『空想』のつもりで『くそ』と言い,『顧問』のつもりで『肛門』と言い,『少女』のつもりで『処女』と言ったりすると,当事者にとっては悲劇,すなわち第三者にとっては喜劇になること間違いない

そのため『組織』も『葬式』も同じになる.このあたりはまだ可愛いのだが,『情勢』というつもりで『女性』と言い,あるいは『空想』のつもりで『くそ』と言い,『顧問』のつもりで『肛門』と言い,『少女』のつもりで『処女』と言ったりすると,当事者にとっては悲劇,すなわち第三者にとっては喜劇になること間違いない 」

」

このあたりはシモネッタ万里 全開です これはホンの一例です.まだまだ面白い話がジャンジャンでてきます

これはホンの一例です.まだまだ面白い話がジャンジャンでてきます

ところで,第5章に次の一文があります

「私は,いや私だけではなく多くの通訳者たちは,この仕事を心から愛し,面白く思っている すでに故人となられた名英語通訳者の佐藤圭子さんは『通訳と乞食は3日やったらやめられない』と言っておられる

すでに故人となられた名英語通訳者の佐藤圭子さんは『通訳と乞食は3日やったらやめられない』と言っておられる 」

」

ここに出てくる佐藤圭子さんという方は,私がかつて務めていた新聞関係の団体(社団法人)で同時通訳をお願いしていた人です 私は入職してから3年間,国際部に配属され国際会議を含めて同時通訳を入れた会議の設営等をやっていましたが,その時,上司が「佐藤圭子さんは,日本で一番優秀な英語通訳者なんだ

私は入職してから3年間,国際部に配属され国際会議を含めて同時通訳を入れた会議の設営等をやっていましたが,その時,上司が「佐藤圭子さんは,日本で一番優秀な英語通訳者なんだ 」と教えてくれました.イヤホンで聞いた彼女の訳された日本語はとても流暢でした

」と教えてくれました.イヤホンで聞いた彼女の訳された日本語はとても流暢でした もし,あの頃,日露の新聞関係の会議があったら 日本で一番優秀なロシア語通訳者・米原万里さんに出会っていたかもしれません

もし,あの頃,日露の新聞関係の会議があったら 日本で一番優秀なロシア語通訳者・米原万里さんに出会っていたかもしれません

この日の公演はヨーロッパ公演旅行を控えたプレコンサートなので,多分ヨーロッパに行く二人のコンマスが出演することになったのでしょう

この日の公演はヨーロッパ公演旅行を控えたプレコンサートなので,多分ヨーロッパに行く二人のコンマスが出演することになったのでしょう 作曲家のイマジネーションは凄い とあらためて思います

作曲家のイマジネーションは凄い とあらためて思います ノットはオーケストラから色彩感豊かな音楽を醸し出します.フルートが,オーボエが,クラリネットが,そして弦楽器が刻々と変化する海の印象を描いていきます

ノットはオーケストラから色彩感豊かな音楽を醸し出します.フルートが,オーボエが,クラリネットが,そして弦楽器が刻々と変化する海の印象を描いていきます

弦楽セクションによる演奏は厚みがあり重厚感に満ちています

弦楽セクションによる演奏は厚みがあり重厚感に満ちています ジョナサン・ノットの中低音重視の思考が演奏に表れています

ジョナサン・ノットの中低音重視の思考が演奏に表れています

やっぱりバルコニーは出来るだけ避けた方が良いと思いました

やっぱりバルコニーは出来るだけ避けた方が良いと思いました この時,二人の男性は迷彩服を着て出征するのですが,ヘルメットに国連のUNという文字が書かれていたのが何とも可笑しさを醸し出していました

この時,二人の男性は迷彩服を着て出征するのですが,ヘルメットに国連のUNという文字が書かれていたのが何とも可笑しさを醸し出していました

」というケータイ着信音が鳴りました.どうやら左隣の女性のケータイが鳴ったようです

」というケータイ着信音が鳴りました.どうやら左隣の女性のケータイが鳴ったようです その瞬間,彼女に対する評価が再び地に落ちました

その瞬間,彼女に対する評価が再び地に落ちました

つまり,この演出では,それぞれのカップルは「元のさやに納まっていない.少なくも男女それぞれ1人は新しい”恋人”に心を移したままである」ということを表わしています

つまり,この演出では,それぞれのカップルは「元のさやに納まっていない.少なくも男女それぞれ1人は新しい”恋人”に心を移したままである」ということを表わしています 「コシ・ファン・トゥッテ」はアンサンブル・オペラの最高傑作です

「コシ・ファン・トゥッテ」はアンサンブル・オペラの最高傑作です

この特集では「男はつらいよ」シリーズのうち4本を観ましたが,今度特集を組む時は是非「第2作 続・男はつらいよ」を上映してほしいと思います

この特集では「男はつらいよ」シリーズのうち4本を観ましたが,今度特集を組む時は是非「第2作 続・男はつらいよ」を上映してほしいと思います というのは,「男はつらいよ」シリーズはVHS版のビデオテープを第2作を含めて7本持っているのですが,ビデオデッキがない(故障で処分した)ので観られないのです

というのは,「男はつらいよ」シリーズはVHS版のビデオテープを第2作を含めて7本持っているのですが,ビデオデッキがない(故障で処分した)ので観られないのです

この映画では博が美空ひばりの「悲しい酒」を歌うシーンがありますが,映画を観ている人は自信を持って帰ります.役者とは言え,あれだけ音痴に徹して歌うのは難しいでしょう

この映画では博が美空ひばりの「悲しい酒」を歌うシーンがありますが,映画を観ている人は自信を持って帰ります.役者とは言え,あれだけ音痴に徹して歌うのは難しいでしょう

曲がマーラーなのでフル・オーケストラです.コンマスの”マロ”こと篠崎史紀が入場するとほぼ同時に,会場最前列のコンマスの真ん前の席に『サスペンダーおじさん』が席に着きます

曲がマーラーなのでフル・オーケストラです.コンマスの”マロ”こと篠崎史紀が入場するとほぼ同時に,会場最前列のコンマスの真ん前の席に『サスペンダーおじさん』が席に着きます われわれ聴衆は 別におじさんの姿を見るために会場に来たわけではないのです

われわれ聴衆は 別におじさんの姿を見るために会場に来たわけではないのです 生きる道を誤りましたね.芸能人にでもなれば良かったと思います

生きる道を誤りましたね.芸能人にでもなれば良かったと思います

「男はつらいよ 寅次郎恋歌」は1971年公開の114分の作品です.池内淳子がマドンナとして登場,喫茶店のママを演じています

「男はつらいよ 寅次郎恋歌」は1971年公開の114分の作品です.池内淳子がマドンナとして登場,喫茶店のママを演じています

」と言いつつ 自分では引き留めようとしない やさしいおばちゃん,いつも真面目な正論を吐いて寅を反省させる博.本人が居るのに気が付かないで「寅さん また振られたんだって

」と言いつつ 自分では引き留めようとしない やさしいおばちゃん,いつも真面目な正論を吐いて寅を反省させる博.本人が居るのに気が付かないで「寅さん また振られたんだって この人たちの絶妙なバランスがこのシリーズの魅力なのだと思います

この人たちの絶妙なバランスがこのシリーズの魅力なのだと思います

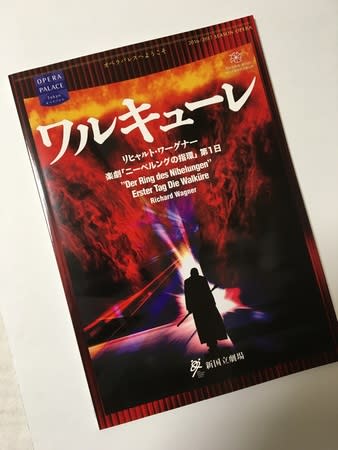

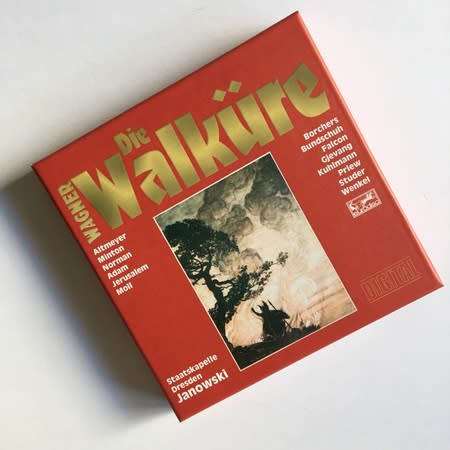

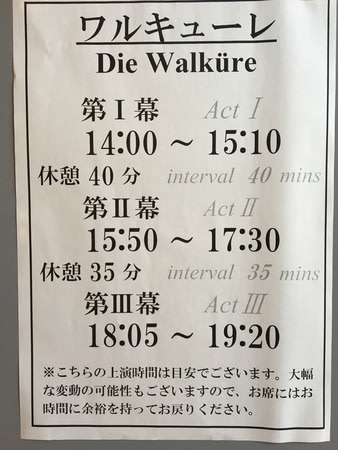

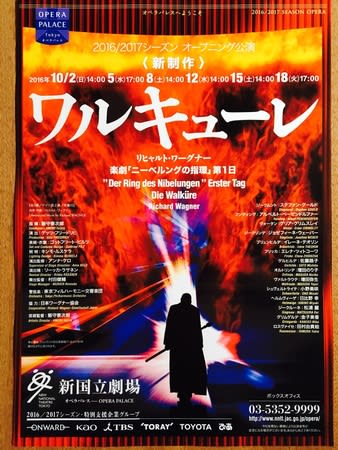

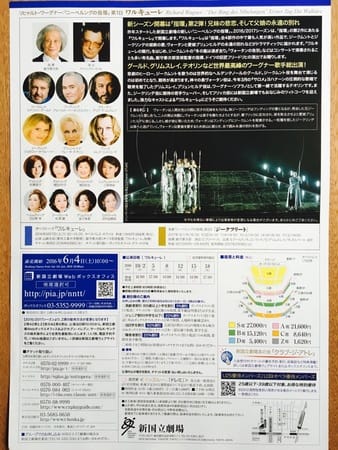

ヴォータンは息子を勝たせようとするが,正妻で婚姻の神フリッカに反対され,彼を敗北させよと,愛娘ブリュンヒルデ(ヴォータンと知恵の神エルダとの間の娘)に命じる

ヴォータンは息子を勝たせようとするが,正妻で婚姻の神フリッカに反対され,彼を敗北させよと,愛娘ブリュンヒルデ(ヴォータンと知恵の神エルダとの間の娘)に命じる

ブリュンヒルデを歌ったスウェーデン出身のイレーネ・テオリンは,迫力ある歌声で,この役が当たり役かも知れません

ブリュンヒルデを歌ったスウェーデン出身のイレーネ・テオリンは,迫力ある歌声で,この役が当たり役かも知れません