2日(日).昨日,恐れていた封書が届きました 差出人は東京交響楽団です.中には来シーズンの定期演奏会と東京オペラシティシリーズの会費振込請求書が同封されていました

差出人は東京交響楽団です.中には来シーズンの定期演奏会と東京オペラシティシリーズの会費振込請求書が同封されていました そう言えば会員継続の手続きをした覚えがあるな,と思い出し,仕方ないので近くのコンビニから払い込みました

そう言えば会員継続の手続きをした覚えがあるな,と思い出し,仕方ないので近くのコンビニから払い込みました

ということで,わが家に来てから今日で734日目を迎え,レストランから早々と届いた おせち のパンフレットを見て何やら言いたげなモコタロです

もう 来年のおせちを注文する季節になったの? 早っ

閑話休題

閑話休題

昨夕,トッパンホールでフォーレ四重奏団のコンサートを聴きました プログラムは①モーツアルト「ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調K493」,②細川俊夫「”レテ(忘却)の水”ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロ,ピアノのための」(日本初演),③ブラームス「ピアノ四重奏曲第2番イ長調」です

プログラムは①モーツアルト「ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調K493」,②細川俊夫「”レテ(忘却)の水”ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロ,ピアノのための」(日本初演),③ブラームス「ピアノ四重奏曲第2番イ長調」です

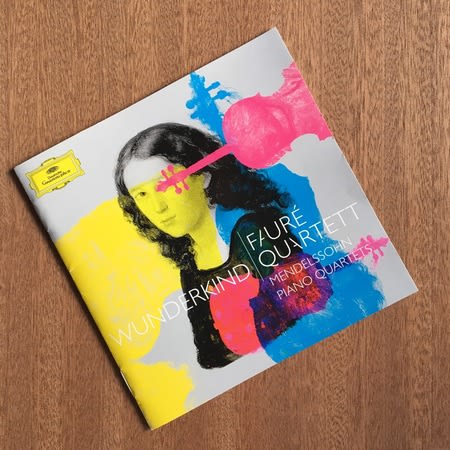

フォーレ四重奏団は,カールスルーエ音楽大学の卒業生4人が1995年に結成したピアノ,ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロによる世界でも珍しい常設のピアノ四重奏団です 名前の由来は,「室内楽こそ音楽の唯一の真の形式であり,個性のもっとも真正な表現なのである」と語った作曲家ガブリエル・フォーレに因んでいます.彼らはアルバン・ベルク四重奏団に4年間師事していますが,その時の経験が基礎になっているようです

名前の由来は,「室内楽こそ音楽の唯一の真の形式であり,個性のもっとも真正な表現なのである」と語った作曲家ガブリエル・フォーレに因んでいます.彼らはアルバン・ベルク四重奏団に4年間師事していますが,その時の経験が基礎になっているようです ピアノ=ディルク・モメルツ,第1ヴァイオリン=紅一点のエリカ・ゲルトゼッツァー,ヴィオラ=サーシャ・フレンブリング,チェロ=コンスタンティン・ハイドリッヒというメンバー構成です

ピアノ=ディルク・モメルツ,第1ヴァイオリン=紅一点のエリカ・ゲルトゼッツァー,ヴィオラ=サーシャ・フレンブリング,チェロ=コンスタンティン・ハイドリッヒというメンバー構成です

自席はG列17番,センターブロック右通路側です.会場入口のポスターには「SOLD OUT」のステッカーが貼り出されていました

モーツアルトの2つの「ピアノ四重奏曲」は,オペラ「フィガロの結婚」を挟んだ1785年と86年に,友人で作曲家でもある出版者ホフマイスターの依頼によって作曲されました ちょうどこの頃はピアノ協奏曲第20番~25番が作曲された時期で,最もモーツアルトが充実していた時期でした

ちょうどこの頃はピアノ協奏曲第20番~25番が作曲された時期で,最もモーツアルトが充実していた時期でした 第2番は1786年6月3日に完成されましたが,2曲のピアノ四重奏曲はこのジャンルの模範となりました

第2番は1786年6月3日に完成されましたが,2曲のピアノ四重奏曲はこのジャンルの模範となりました

4人のメンバーが登場し配置に着きます.第1ヴァイオリンのエリカ・ゲルトゼッツァーは上が黒,下が赤の鮮やかなステージ衣装です 彼女の椅子だけ座面が異常に高く設定されています

彼女の椅子だけ座面が異常に高く設定されています

この曲は第1楽章「アレグロ」,第2楽章「ラルゲット」,第3楽章「アレグレット」から成ります.第1楽章に入るや否や,生き生きとした音楽が展開します 第1ヴァイオリンのエリカを見ていると,ヴァイオリンを弾きながら,ときに会場の方を向いて「モーツアルトっていいでしょ

第1ヴァイオリンのエリカを見ていると,ヴァイオリンを弾きながら,ときに会場の方を向いて「モーツアルトっていいでしょ 」と語り掛けるような仕草を見せます.天性の明るさを感じます

」と語り掛けるような仕草を見せます.天性の明るさを感じます 第2楽章を聴いていると,それぞれの楽器の音色がとても美しいことに気が付きます

第2楽章を聴いていると,それぞれの楽器の音色がとても美しいことに気が付きます そのうえでアンサンブルが奏でられるのですから,その美しさは比類がありません

そのうえでアンサンブルが奏でられるのですから,その美しさは比類がありません 第3楽章はピアノと弦楽器との掛け合いが楽しく喜びに満ちたフィナーレを迎えます

第3楽章はピアノと弦楽器との掛け合いが楽しく喜びに満ちたフィナーレを迎えます

会場から惜しみない拍手が送られます

2曲目は細川俊夫「『レテ(忘却)の水』ピアノ四重奏のための」です この曲は2015年にフォーレ四重奏団のために作曲されました.細川氏は「始まりも終わりもなく流動する静かな河のような音楽を書きたい.そして音は,水のメタファーである

この曲は2015年にフォーレ四重奏団のために作曲されました.細川氏は「始まりも終わりもなく流動する静かな河のような音楽を書きたい.そして音は,水のメタファーである 」と語っていますが,その言葉を音にしたのがこの作品と言えるでしょう

」と語っていますが,その言葉を音にしたのがこの作品と言えるでしょう

曲は冒頭,弦楽器の細かなトレモロから始まりますが,弦を擦る音が,まるで尺八を吹いているような音で,ビックリしました 次第にピアノを伴って,作曲者の言う「流動する静かな流れ」が音で表現されていきます

次第にピアノを伴って,作曲者の言う「流動する静かな流れ」が音で表現されていきます

最後の音が消えて,しばらくの間会場は無音状態になりました 日本初演の曲です.だれも,この曲がどこで終わるのかを知らないのです

日本初演の曲です.だれも,この曲がどこで終わるのかを知らないのです 演奏者たちが弓を降ろしてリラックスの姿勢になって初めて,会場から拍手が湧き起こりました

演奏者たちが弓を降ろしてリラックスの姿勢になって初めて,会場から拍手が湧き起こりました 会場後方で聴いていた作曲者・細川俊夫氏がステージに呼ばれ,4人とともに大きな拍手を受けました

会場後方で聴いていた作曲者・細川俊夫氏がステージに呼ばれ,4人とともに大きな拍手を受けました

休憩後はブラームス「ピアノ四重奏曲第2番イ長調」です ブラームスはピアノ四重奏曲を3曲書いていますが,この曲は1861年10月に完成しました.第1番がト短調で劇的な性格を持っているのに対して,この第2番はイ長調で明るく伸びやかです

ブラームスはピアノ四重奏曲を3曲書いていますが,この曲は1861年10月に完成しました.第1番がト短調で劇的な性格を持っているのに対して,この第2番はイ長調で明るく伸びやかです 第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」,第2楽章「ポーコ・アダージョ」,第3楽章「スケルツォ」,第4楽章「アレグロ」から成ります

第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」,第2楽章「ポーコ・アダージョ」,第3楽章「スケルツォ」,第4楽章「アレグロ」から成ります

4人の演奏を見て聴いていて思うのは,彼らは喜びに満ち溢れて演奏している ということです.その気持ちが聴いている聴衆に演奏を通じて伝わってきます

ということです.その気持ちが聴いている聴衆に演奏を通じて伝わってきます とくにブラームスの第2番ではその様子が顕著でした.1+1+1+1=5にも6にもなるアンサンブルの妙を聴く感じです

とくにブラームスの第2番ではその様子が顕著でした.1+1+1+1=5にも6にもなるアンサンブルの妙を聴く感じです 一人一人の演奏技術のレベルが高いことに加え,お互いの演奏に耳を傾けながら演奏をしていく姿勢によって絶妙のアンサンブルが奏でられます

一人一人の演奏技術のレベルが高いことに加え,お互いの演奏に耳を傾けながら演奏をしていく姿勢によって絶妙のアンサンブルが奏でられます 第4楽章のフィナーレは圧倒的でした

第4楽章のフィナーレは圧倒的でした

会場割れんばかりの拍手とブラボーに,チェロのハイドリッヒが日本語で「アリガトゴザイマシタ.アンコールにメンデルスゾーンの2番の4楽章を演奏します.ベリー・ファスト 」と言って,4人でメンデルスゾーンの「ピアノ四重奏曲第2番」から第4楽章を演奏,息つく暇もない程のスピードで駆け抜けました

」と言って,4人でメンデルスゾーンの「ピアノ四重奏曲第2番」から第4楽章を演奏,息つく暇もない程のスピードで駆け抜けました 実を言うと,私は初めてフォーレ四重奏団のコンサートのアンコールでこの曲を聴いて,このクァルテットにのめり込んだのでした

実を言うと,私は初めてフォーレ四重奏団のコンサートのアンコールでこの曲を聴いて,このクァルテットにのめり込んだのでした

それでも鳴り止まない拍手に,2曲目の演奏の準備に入りました.どうやらチェロのハイドリッヒがアンコール用の楽譜を舞台裏に忘れて来たようで,日本語で「ちょっと待ってね 」と断って楽譜を取りにいきました.そしてブラームスの「ピアノ四重奏曲第3番」から第3楽章「アンダンテ」をロマン豊かに演奏し,再度大きな拍手を受けました

」と断って楽譜を取りにいきました.そしてブラームスの「ピアノ四重奏曲第3番」から第3楽章「アンダンテ」をロマン豊かに演奏し,再度大きな拍手を受けました

この日の演奏は,アンコールも含めて,今まで聴いたコンサートの中で最も印象に残る公演の一つになるでしょう

余談ですが,前日のブログに書いたサスペンダーおじさんは,このコンサート会場にも現れ,センターブロックの最前列で聴いていらっしゃいました.珍しく目立っていませんでした 私は今日,新国立オペラでワーグナーを聴きますが,サスペンダーおじさんも同じプルミエ会員なので3日連続でお目にかかることになります

私は今日,新国立オペラでワーグナーを聴きますが,サスペンダーおじさんも同じプルミエ会員なので3日連続でお目にかかることになります