三月五日

三と五のイメージから『盟三五大切』(かみかけて さんご たいせつ)を思い浮かべたわたくし。

あらま!単純な わ た し^^

『盟三五大切』(歌舞伎狂言 世話物)

四代目鶴屋南北 作

文政8年9月(1825年10月) 江戸の中村座で初演

『盟三五大切』は何度も何度も見ている好きな演目の一つ。

歌舞伎ばかりでなくネオ歌舞伎で有名な花組芝居でも演じられた。

フォーマル姿で演じ通した『盟三五大切』はそれはそれで面白く感じました…。

ところで、今まで余り考えたことがなかったのだが、今更ながらの五大切(汗)

「五大切」って正確にはどんな意味合いがあるのかしらん?とふと疑問に感じ、簡単且つ安直に調べてみる。

ごだいりき【五大力】 (kotobank)

地歌。のち江戸長唄でもうたわれた。

〈五大力〉は五大力菩薩の略。

手紙の封じ目にこの3字を書くと,五大力菩薩の加護で無事先方に届くと信じられた。

歌詞はしばらく会わずにいる女から男へ送る文。

その一節に〈互の心うち解けてうはべは解かぬ五大力〉とある。

《歌系図》によれば地歌の作曲は白川検校。

享保期(1716‐36)の歌謡を集めた《吟曲古今大全》に見えるのが最も古い。

狂言作者初世並木五瓶は1794年(寛政6)2月初演の《五大力恋緘(ごだいりきこいのふうじめ)》で,芸子菊野が三味線の裏皮に心変わらぬ誓いとして〈五大力〉と書く場面に,地歌の曲節をとり入れて〈めりやす〉として使い,翌年江戸で上演の際は2世杵屋(きねや)弥十郎作曲で,この歌の後半を〈いつまで草のいつまでも〉と歌い出す歌詞に改めて使った。

次に五大力さんと調べてみますと、次のように出て参ります。

五大力さん

日本, 〒601-1325 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 Google

↓

醍醐寺と関係があるのでしょうか…。

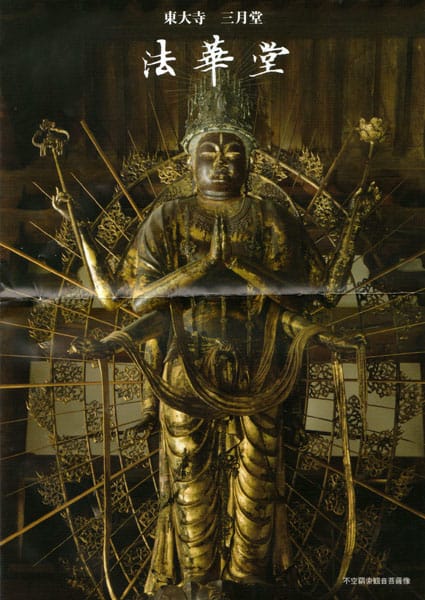

五大力さんとは

( 醍醐寺 公式HP)

「五大力さん」と申しますのは、醍醐寺開山以来一千有余年の今日に至るまで毎年二月二十三日に醍醐寺の祖師である、理源大師聖宝の遺訓に則って、上醍醐五大堂等に於いて修行せられてまいりました「仁王会式(にんのうえしき)」の大法要を中心とする醍醐寺最大の宗教行事であります。この五大力本尊仁王会は、現在は下醍醐金堂で修されておりますが、真言密教秘奥の大法義であって、いわゆる七難即滅(しちなんそくめつ)、七福即生(しちふくそくしょう)の一大祈祷を行う最上無比の権儀(ごんぎ)であります。

経説によりますと、この大法会(だいほうえ)のご本尊「五大力尊」は、「不動明王」(中央)、「大威徳明王」(西方)、「軍荼利明王」(南方)、「降三世明王」(東方)、「金剛夜叉明王」(北方)の五大明王の総称で、衆生済度(しゅじょうさいど)のご請願の勝れた仏様方でございます。この仏様を信仰すれば、昼夜をとわず影が形に従うが如く寄りそって、その人の御身を守り、家を護り、あらゆる災難を払い除け、その身は無事息災、一家は安泰隆昌(あんたいりゅうしょう)になるようご加護下さるのです。

ご本尊「五大力尊」の分身「御影(みえい)」は、七日間二十一座に亘る前行でご祈祷され、二月二十三日当日限り授与されるのであります。この「御影」は盗難は勿論、身に降りかかるあらゆる災難を除けて下さるご利益が顕著であることからご信心の人々があとを絶たず、二十三日は早朝から夕刻まで、「御影」を求めて全国から訪れる人の列が途切れることがありません。このようなあつい信仰の歴史の中で、五大力本尊仁王会もしだいに「五大力さん」と親しみと畏敬をこめて呼ばれるようになったのです。

醍醐寺さんはこれまで訪れたことがない。

二月二十三日の「仁王会式(にんのうえしき)」の大法要は過ぎてしまったがが、いずれ花の季節にでも行きたいものだなぁ~~☆

おわりん

皆様、いつもありがとうございます。

昨日は 437人の皆様にお越しいただいておりました。

2014.03.04(火) 2781 PV 437 IP 1760 位 / 1994488ブログ

2014.03.03(月) 2831 PV 544 IP 1524 位 / 1994011ブログ

2014.03.02(日) 3397 PV 622 IP 1213 位 / 1993641ブログ

2014.03.01(土) 3615 PV 454 IP 1657 位 / 1993386ブログ

2014.02.28(金) 2210 PV 401 IP 2139 位 / 1993104ブログ

2014.02.27(木) 2862 PV 424 IP 2052 位 / 1992701ブログ

2014.02.26(水) 2735 PV 447 IP 1907 位 / 1992221ブログ

も一首あげておきましょう^^

も一首あげておきましょう^^