平成二十六年度四月二十二日

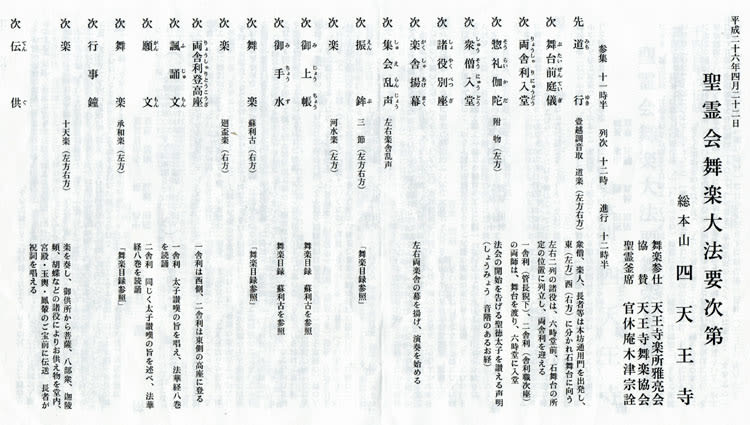

聖霊会舞楽大法要次第 「道行」

総本山 四天王寺

四月二十二日曇り

正午12時半から夕刻5時半までの五時間、四天王寺の聖霊会の神事や舞楽や雅楽を拝見させて頂きました。

四天王寺さんで聖霊会を見るのは二度目です。

一度目は雨天のため石舞台の上では演じられませんでした。

今年は願望の石舞台上の舞楽を楽しませて頂く事ができ、感無量です。

五時間の間じっと座り続け、終演の頃には足がしびれていました^^

気持ちの晴れやかになり、楽しい時間を過ごす事ができました。

この満足感が太平楽(曲)のようにいつまでも続いてくれればいいなと感じます。

とりあえず、道行の部分をUPしようと思います

見て下さいますれば嬉しいです。

諷誦文(ふじゅもん)を大切にお持ちになっておられます。

【諷誦文】(ふじゅもん)とは (ウェブ辞書)

【諷誦文】(ふじゅもん)とは (ウェブ辞書)〘仏〙 仏事で死者の追善のために布施物を三宝に供えて読み上げる文。

古くは施主が作り導師に読ませたが,のちには導師などが作るようになった。

【諷誦文】(ふじゅもん)とは (ウェブ辞書)

仏教儀礼として諷誦を行うために出す文書。

ふじゅもん 【諷誦文】とは (ウェブ辞書)

仏教で諷誦は節をつけて経文を暗誦することだが、今は法要に趣意文を読むことをいい、その文をいう。

もとは葬儀や追善供養の際、施主が僧に諷誦を願って施主自らが読んだもの。→ 諷経

【諷経】ふぎん とは goo辞書

《「ぎん(経)」は唐音》声をそろえて経を読みあげること。

禅宗では、仏前での勤行(ごんぎょう)をいう。⇔看経(かんきん)。

【看経】 かんきん とは goo辞書

[名](スル)《「きん(経)」は唐音》

1 禅宗などで、声を出さないで経文を読むこと。⇔諷経(ふぎん)。

2 声を出して経文を読むこと。読経。

↓

【諷誦文】(ふじゅもん) (いた最多演目表より)

一舎利 太子賛嘆の旨を唱え、法華経八巻を読誦

全てがおわる頃には四天(四天王寺学園)の中高生が出てこられました。

皆さん嬉々とした表情で楽しそうでした。

彼女たちに出会い、四天王寺の境内を歩き、大変懐かしい思いが致しました☆

やっぱり、四天王寺も好き^^vと当然の事ながら、改めて感じました。

つづく

まぁ!懐かしい☆堀高(堀川高校)の近く…

まぁ!懐かしい☆堀高(堀川高校)の近く…