最近とにかく体力の衰えを感じていて

大病を患ったらあっさり死ぬんじゃねえかなと思い始めた。

なので自分の人生で「死ぬまでにクリアしたいと思っているゲーム」を

できるだけ優先して消化していきます。

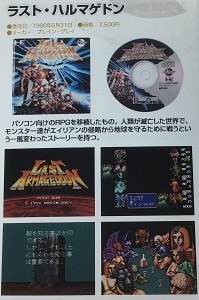

というわけでこのゲーム。

ダンジョンRPGが好きなので、むかし挑戦してダメだったことが

いまだに心に引っかかっている。

そのモヤモヤを払拭するべく再挑戦。ワクワクが止まらない!!

しかし実際に最後まで遊んだらとんでもないクソゲーだった。

内容を説明していくより、クソな部分だけ挙げればだいたい全体像がわかるはず。

クソ1 シナリオがつまらない

旅の剣士がとある街で泊まったら次の日全体が壁に囲まれてたよ。

じゃあ俺がなんとかしてやるよ。というのがストーリー。

そもそもなんでこの剣士はレベル1のくせにこんなにイキってるんだろう……。

クソ2 職業が4種類しかない

主人公は剣士で固定。残りの3人を狩人・僧侶・魔術師から自由に作成できる。

「自由に」って書いたけど戦闘を考えると職業1人ずつ作る以外選択肢なんてないので

最初から全員固定にしたほうが良かっただろうになぁ。

ていうかそもそも職業自体をもう少し増やせよ……。

クソ3 キャラを外すと二度と戻せない

自分でキャラメイクするゲームなのに一度キャラを外すと永久に戻せない。

思い入れを持ってプレイするのを阻害する要素。

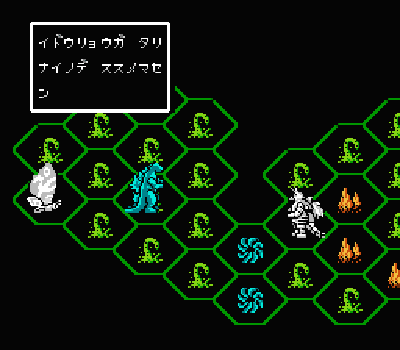

クソ4 ダンジョン内で仲間になるキャラがいる

マップのところどころに仲間に入れることのできるキャラがいる。

それまで自力で育てたキャラを捨てれば入れ替えることが可能。

でも大して強くないというトラップ。

クソ5 ダンジョンが無駄に広い

まあタイトルが「ディープダンジョン」なのだから広くて当たり前だが。

オートマッピングもなしに延々迷わされるマゾゲー。

エンカウントもウザくて全然マップが埋まらない……。

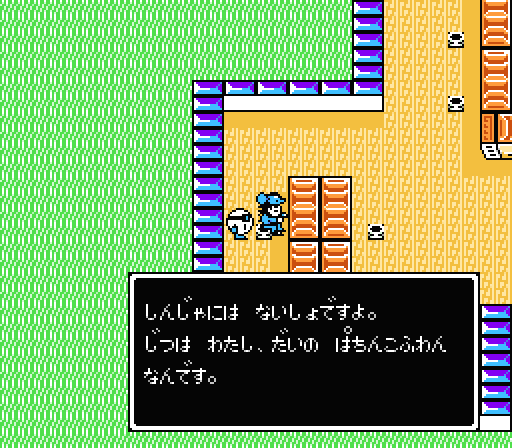

クソ6 ダンジョン内のイベントがスカスカ

広いからこそ、イベントの密度も自然とスカスカになる。

イベントを見つけるだけでも一苦労なのに

どうでもいいメッセージだけ寄越されたときの怒りたるや。

クソ7 扉が1マス

昔遊んだ時にマッピングが上手くいかなかった理由。

今回も1時間くらいさまよってからようやく気付いた……。

自分でダンジョンRPGをプログラミングすればわかるけど

こういう1マスに1ネタというタイプのほうが作りやすいんだよな。

でもWizardryという偉大なる元祖があるにもかかわらず

わざわざこんなクソダサなデザインにするのがイタい。

クソ8 座標を知る手段がない

相当に意地の悪いマップ構成なのに、自分がどこにいるか知る方法がない。

アイテム「てかがみ」を使うと向いている方向と周囲の地形が表示されるが

それでワープや回転床を見抜けってのはやはり相当なクソ要素。

クソ9 攻略ヒントがわかりづらい

重要アイテムがどこにあるか、どうやって使うかなど

きちんとすべてのマップを埋めれば最低限の情報は揃う。

でも戦闘が鬱陶しすぎてマップが半端なまま先を急いでたら詰んだ。

結局クリアするために後半から攻略サイトを見た。

俺が死ぬまでにクリアするゲームに対する覚悟はそんなもんです。

クソ10 帰還アイテムが失敗する

ダンジョンの入り口に戻れる「サークレット」なるアイテム。

これが使おうとしても結構な確率で失敗して壊れてくれる。

なので常時4つくらい持ち歩かねばならないのだけれど

それでも全部失敗して途方に暮れるという地獄。

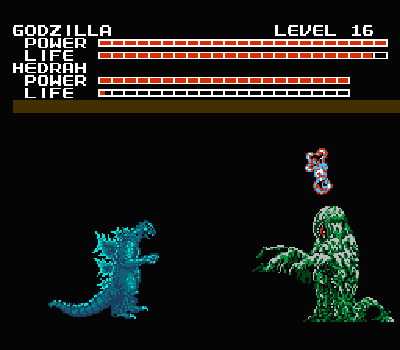

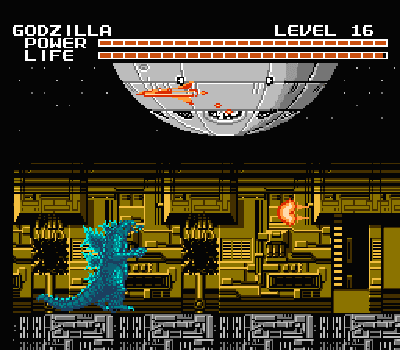

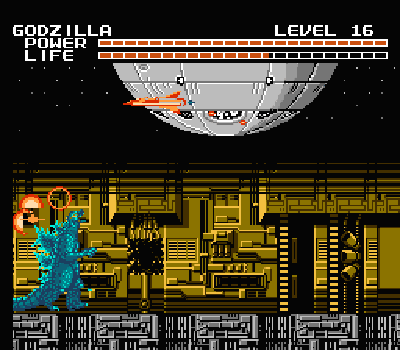

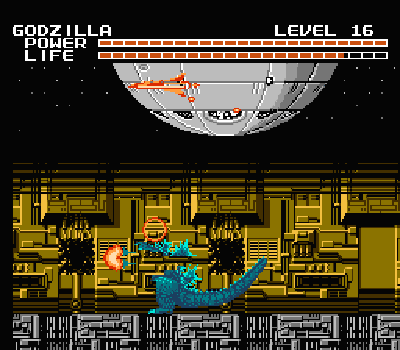

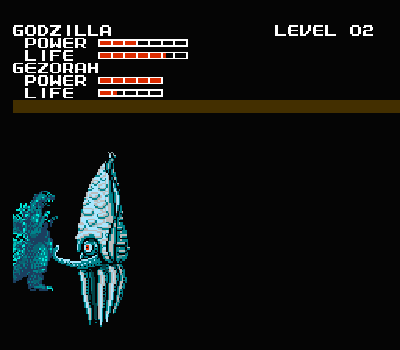

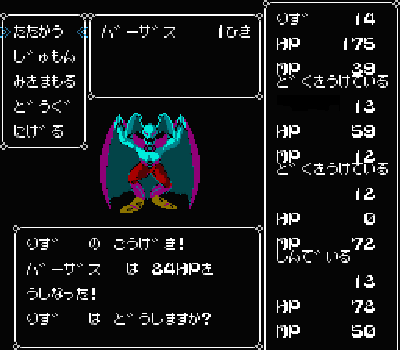

クソ11 敵グラのショボさ

なんかもう紹介するのもバカバカしいけど

最初に戦うボスですらこんな感じ。

クソ12 倒したときにダメージ表示がない

RPGで攻撃したときにダメージが数字で表示されるのは当たり前だけれど

攻撃して倒したときには「〇〇をたおした」の表示しか出ない。

これがキャラの攻撃力や敵のHPの把握を阻害してひたすら不快。

クソ13 主人公が死んだらゲームオーバー

主人公が死ぬと「〇〇たちはもくてきをうしなった」と出てゲームオーバー。

僧侶が蘇生の呪文を覚えていても同様。なんでだよ。

しかも装備的な問題で主人公以外は紙装甲なので

戦闘では主人公を盾にせざるをえない二律背反。

クソ14 敵の攻撃ダメージ

どういう乱数を使ってるのか知らんが、

敵から受けるダメージのブレが大きすぎる。

適性レベルのはずなのにどうでもいいザコから瀕死ダメージを受けるので

装備を万全に整えても安心できない。

それをスリルと呼ぶか調整不足と呼ぶか。

クソ15 回復魔法が失敗する

移動中は問題ないのだけれどなにやら戦闘中に魔法を使うと

一定確率で失敗判定があるらしく、バフ/デバフがしょっちゅう失敗する。

それどころか回復魔法すら失敗することがあるのでそこを狙われて死ぬとストレスMAX。

こんな仕様にした理由がなにひとつ思い浮かばない。

クソ16 止まっていても敵が出る

マッピングをしようとその場に止まっていてもエンカウントする。超ストレス。

Bボタンでキャンプウインドウを出せば防げるのであまり意味はないが。

クソ17 敵が出なくなる

いざ稼ぎたくても同じフロアで戦闘を繰り返していると敵が出なくなる。

遊ぶ側のことを何も考えていないゲームデザイン。

クソ18 敵が逃げる

いざ稼ぎたくてもこちらのLVが高いと敵がエンカウントと同時に逃げる。

遊ぶ側のことを何も考えていないゲームデザイン。

クソ19 パラメータ割り振り

レベルが上がるたびに2ポイントもらえるので

ST・AG・LKの中から選んで振り分ける。

でも3つから選べって言われても嬉しくない。どうせ職業ごとに全振りだし。

クソ20 生き返らせる費用が高すぎる

この時代のRPGは店で装備を整えるのが最重要。

そのためのお金を稼ぎたくても、キャラが死ぬとガッツリ所持金を減らされジリ貧。

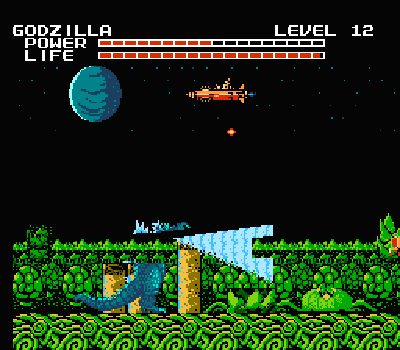

クソ21 フロアごとに風景が変わる

1フロアごとに壁の色が変わる。割と気持ち悪い色が多い。

昔のゲームは「色々な景色やキャラを見ること」が

先へ進むうえで大きなモチベーションだった。

たとえそれがただの色違いであったとしても。

でも同じダンジョン内で色が変わると雰囲気の統制がとれなくて嫌な感じ。

クソ22 フロアごとに音楽が変わる

せめて曲自体が良ければ色んな曲を聴けるのは嬉しいのだけれど

このゲームは音色が非常に耳障り。

しかも4小節+リピート4小節での永久ループがほとんどなので

ずっと聴いてると頭痛がしてくる。

セレクトボタンでBGMのON/OFFが可能という余計なお世話機能搭載。

各曲が短いのは容量の都合なのだろうけれど、

それなら数を1/3くらいに減らして1曲に力を入れたほうがずっと良かった。

街で流れるワルツ調の曲はけっこう耳に残るだけに、本当に惜しいわ。

クソ23 戦闘曲がうざい

肝心の戦闘曲も超手抜き。

一応ラスボスだけはちょっと音が豪華になるけど耳障りなのは同じ。

RPGにおいて戦闘曲ってトップクラスに重要な要素なのに……。

クソ24 最大レベルが25

足りない。ぶっちゃけ。

終盤はレベルを上げる目的が「ラスボスを倒すこと」なのは当然としても

「レベルが低いと雑魚から逃げられない」という仕様なので

結局最大の25まで上げないとラスボスに到達することすらままならない。

低レベルクリアに挑む楽しみを刈り取られているクソっぷり。

そもそもラスボスが強すぎて最大レベルでも安定しないのだから

最初からバランスを考えてないんだな。

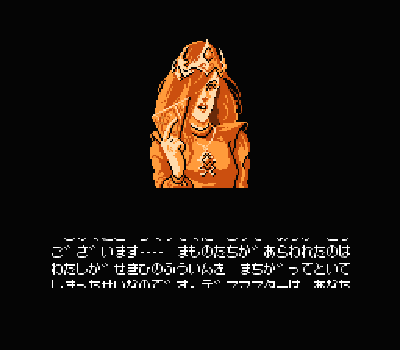

クソ25 衝撃のエンディング

ラスボスを倒して姫を救ったところ、こいつのうっかりが全ての元凶。

これが同人エロゲだったら街の広場に全裸でくくられて肉便器確定。

しかもラスボスは主人公を恐れて成長する前に倒すのが目的だったとのこと。

「たまたま国を訪れたLV1の剣士を恐れてダンジョンを作った」

このシナリオライターは認知症なのか?

逆に無理矢理良い部分を挙げるとすれば。

良1 武器を落とす

戦闘中に低確率で武器を落とす。

当然戦闘力が格段に落ちるので次のターンで装備しなおすことが必須。

普通に考えればうざったい要素なのだけれど

こんなゲームのレベル上げはアニメを観ながらダラダラやるので

うっかり気づかず戦闘を続けているとあっさり全滅しかねない。

この気を抜けない感じはRPGにおいて重要。

良2 魔法の種類が多い

ボス戦でバフ/デバフをどの順番で使うか考えるのは楽しい。

まあそのボス戦が悲しいくらい少ないのだけれど。

クリアまでずっとイライラさせられてこのうえない苦痛だった。

しかも結構なプレイ時間を奪われた。

これが俺が死ぬまでに遊びたかったゲームだったのか……。