昔から筆者はバッハの曲が好きでよく聴く、別に大した意味もないが・・・・

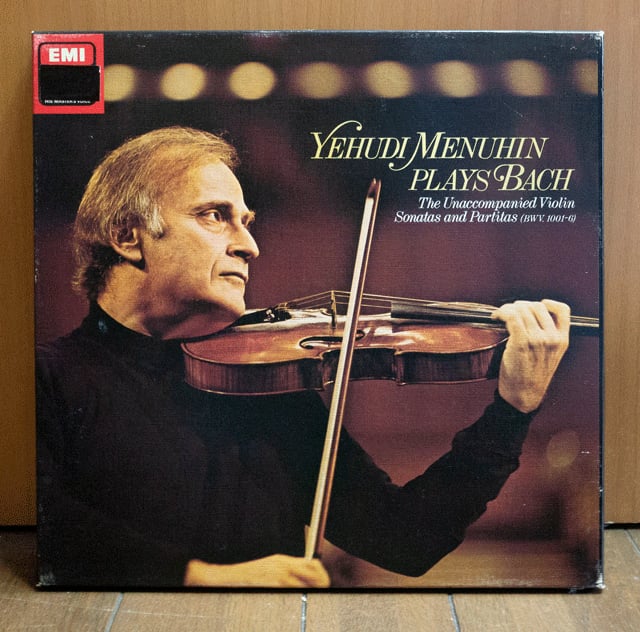

今まで余り聴かなかった音楽に無伴奏バイオリンソナタ&パルティータ BWV1001-1006は、3曲ずつのソナタ(BWV番号は奇数)とパルティータ(BWV番号は偶数)合計6曲からなり、ヴァイオリン独奏の楽曲として、今日では古今の名作の一つに数えられる。

バッハの有名なヴァイオリン曲では筆頭になるであろう、が余り積極的に聴かなかった。答えは簡単で第2巻が好きで旋律が馴染みやすかった。のかな・・・?

考えられる理由としては、此の音楽を上手く鳴らすスピーカーを所有してなかったのかも知れない?

今はTANNOY IIILZ in Cabinetで聴くが此の程度の曲を聴くには実に良く鳴ってくれると思う・・・今でも偶に此のレコードを聴くが、このレコードは傷物での購入は心苦しかった。

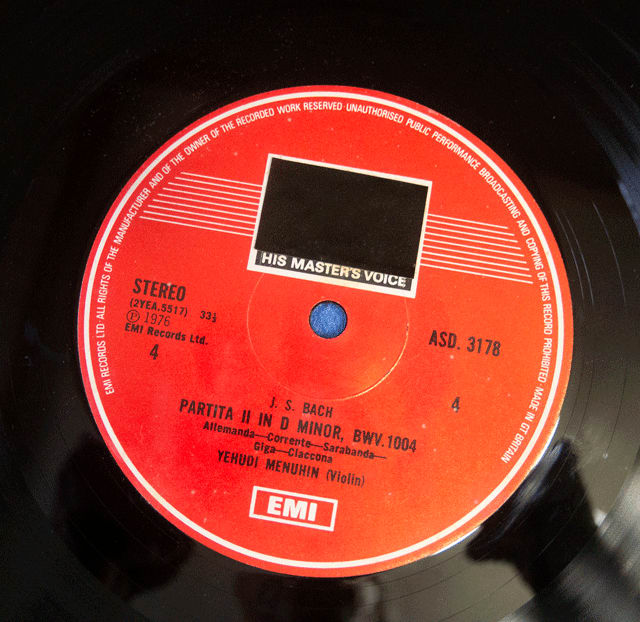

思えば1976年 (40年以上前)以上前ディスクユニオンで購入したメニューインの無伴奏だが、中身のレコード盤もHIS MASTER'S VOICEも無残に削り取られ新品購入以前に傷物になったものを購入した。

【演奏】

ユーディ・メニューイン(ヴァイオリン)

【録音年】

6 & 7 Sept 1956 & 30 & 31 Jan & 5, 6, 9, 10 & 27 May 1957

当時直輸入レコードは大変検閲が煩く、色々な制約があったに違いないが今この傷を見ると日本政府は芸術もわからない貧乏国、自国のみを守る悪法、本当に国際社会に肩を並べられる国か大変疑問が湧いた。

それほど自国を保護しなければならないかを同じレコードでも音の違いはわかる。無残に削り取られた「ニッパー犬」当時の輸入盤は確かに無残であった?日本の文化の低さを垣間見る

勿論レコードジャケットも傷物で、でも大切に聴いた覚えがある、購入したれコードは今は余り残って無いが輸入盤は悲惨であった。音質演奏内容より無残なジャケットに傷ついた思い出が残った。ただしアルフィーフ盤、テルフンケン盤等は直輸入盤が聴けたが価格は高額と記憶する。

最近待望の300Bの音が聴けるSV-501SEのパワーアンプを入手し色々真空管等を交換し、7ヶ月になり勿論スピーカーケーブル、RCAケーブルも相性のよい物を自作し、ヴァイオリン「第一集」を楽しんでいるが、300Bの奏でる弦音はTANNOYとも誠に良いマッチングを聴くことができる。

現時点ではSV-501SEのパワーアンプの奏でる音で拙宅のTANNOYの10吋(ⅢLZ)をY氏から頂いたGOODMANS AXIOM 80の箱に移植して聴いているが誠に旨い工合に鳴るのだ。ある程度のオルガンの重低音からチェンバロの高域の音までTANNOY IIILZ in Cabinetをワイでレンジにしたような感じで響き渡る音楽は思わず聞き惚れてしまう。

今後の興味はは同メーカー品のSV-91Bに興味が沸く、3段増幅回路を用い、通常は送信管アンプに使う大型出力トランスを300B用にアレンジ、又300Bの球をTA300B(国産品)に交換して聴けば?

考えればワクワクしますね。発売して何度も改修をし完成度が高まったと言われる。

上記の写真はWE91B(モノーラル)だが現在程度の良いアンプは相当の高値ではある。このWE91B(モノーラル)をSV-91Bにまとめたのが希望のアンプである。ただし定格出力:10W+10W(8Ω、THD:10%)と小さいが家庭で聴くには十分であろう・・・

最近SV-91BのアンプをTA300Bに交換された方のコメントを引用しますWE-300Bと比較しても、リアル感のある鮮度の高い音色は大変好ましいものである。昨今製造時の品質改善が進み音質の向上が著しい中国管やロシア管と比べても、流石に品質だけでなく音色に於いても一頭抜きん出ている印象は良い。

現在のところではまだ音場での低域のバランスが乏しいことから、中高域の鮮度がより一層高く聴こえるのかもしれないが、エージングによって低域の伸びやかさが増すにつれて、さらに雄大な音色バランスに改善されることを期待している」と言われているコメントに興味をひかれる。

勿論貧困老人の淡い夢の世界の物語のようです・・・・!

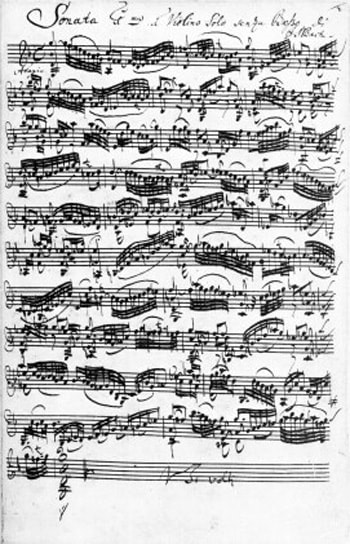

考えれば「無伴奏ヴァイオリンのための6曲の独奏曲、第1巻、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作、1720年」と記されている。

「第1巻」とあるが、「第2巻」というのは「無伴奏チェロ組曲」のことである。

この「第2巻」で有名な事は第一番から六番まであるが順序にしてがって演奏すると番号が重なる程難しくなるそうだ!それは「第1巻」にもあてはまる事のようである。

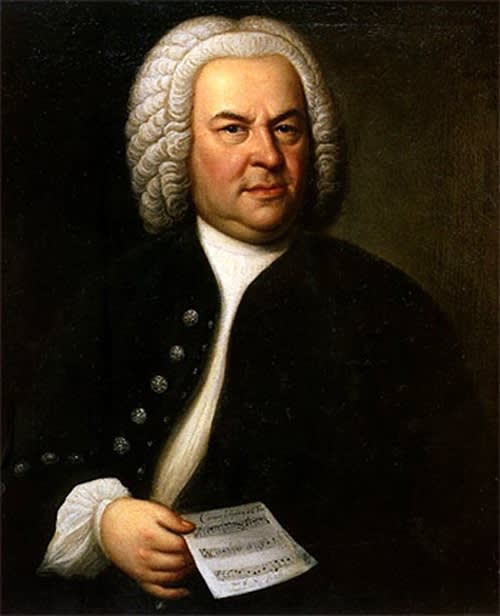

此処で、この曲集の自筆浄書譜(現在ベルリン国立図書館所蔵)が書き上げられたのは、1720年で、これは生活に恵まれていたケーテン時代(1717-1723)のちょうど中ほどにあたります。

当時35歳のバッハにとって、子供たちの音楽教育に目覚めた年であり、12年間付き添った妻マリア・バーバラを亡くした衝撃の年でもありました。

楽長という高い地位にあり、オルガン演奏や教会音楽に携わる必要の無かったバッハが、チェンバロ、室内楽曲の作曲家として十二分に羽を伸ばせた充実した時期でもありました。

ケーテン時代はバッハの器楽曲が集中し、正にバッハの器楽曲の宝庫である。

バッハがこの「第1巻」つけた標題は、「通奏低音なしのヴァイオリンのための6つの独奏曲 第一巻 J.S.バッハ作曲 1720年。」この「通奏低音なしの」というくだりは、当時の室内楽が、和声を担う通奏低音楽器群(チェンバロ、チェロ、ヴィオローネ、ファゴットなど) を組み入れるのを常としていましたから、それを使わない、いわば例外的であった、ということを強調しています。

バッハのヴァイオリン演奏に関した記述で、現在知られている唯一の資料は、1774年に次男のカール・フィーリップ・エマヌエルが、 『バッハ伝』(1802年に刊行)を執筆予定のフォルケルへ書いた手紙の中で、父に関する情報を提供するという文脈で回顧したものです。

「彼は青年時代からかなりの高齢まで、ヴァイオリンを澄んだよく通る音で演奏し、オーケストラに整然とした秩序をあたえるのでしたが、 同じ事をチェンバロを使ってやるよりは、この楽器でやるときの方がうまくゆくようでした。彼は全ての弦楽器の持つ様々な可能性を完全に把握していました。

彼の低音部無しのヴァイオリンおよびチェロの独奏曲がこのことを立証しています。

優れたヴァイオリン奏者となるための教材として上記のヴァイオリン独奏曲以上に完全なものは見たことが無く、また学習者たちに対してもこの作品以上にうってつけのものを勧めることはできないだろうと、当世最高のヴァイオリンの名手が私に語ってくれたものです。」単なるヴァイオリンの練習曲と思うとかなり技術を要した演奏者でないと演奏ができない事がわかります。

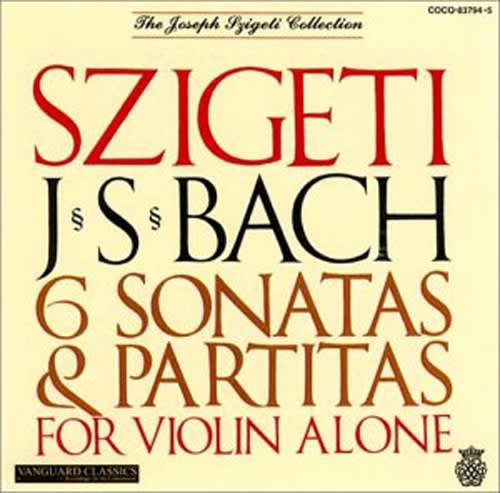

先ずは、昔からよく名盤といわれているのがこのシゲティ盤です。

それと同時に難癖をつけられやすい録音でもあって、というのも”技巧的”演奏ではないからだと思われます。

ただ、その“精神性”からいえば非常に高いレベルにあって、結果的に気に入るか気に入らないかはとりあえずおいておいて、一度聴いてみる価値はあります。

バッハ 無伴奏バイオリンソナタ&パルティータ第1番 シゲティ

シゲティのバッハ無伴奏と言えば泣く子も黙る超名盤。強烈なまでに愚直な歌いっぷり、芯のある骨太の音色、決して緩むことのない緊張度、 妥協なき世界。その演奏はまさに至高、バッハ演奏の神髄。

しかしその一方で、音質面ではファンを悩ませ続け、 なかなか決定盤たる音質のディスクに出会えない録音でもあったと言えるかも知れません。

眼前にくっきりと現れる、鬼気迫るようなシゲティのヴァイオリン。聴く者の魂を打ち震わせる全音楽愛好家必需の逸品です。

幼少時に大ヴァイオリニストのヨアヒムや大ピアニスト・作曲家のブゾーニと出会い、その音楽的才能を大きく開花させた ヨゼフ・シゲティ(1892-1973)。

バッハの無伴奏と言えば『シャコンヌ』等ほんの一部が技巧的ショウピースとして取り上げられるのみだった時代において、他ならぬ彼こそが全曲を演奏し聴かせる先駆者だったことも忘れてはなりません。

それでいて現在なお至上の名演として君臨する彼のバッハ録音は、カザルスの『無伴奏チェロ組曲』録音と双璧を成すと言えるでしょう。

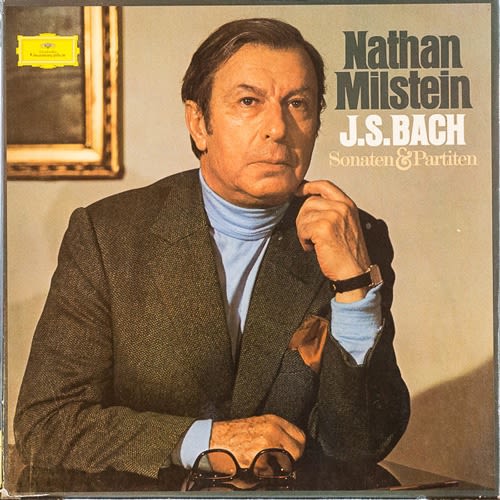

筆者が最近よく聴く曲は演奏者

ナタン・ミルシテイン/バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ1973年ステレオ録音。

ロシア出身の名ヴァイオリニスト、ミルシテイン(Nathan Milstein)2度目の『無伴奏』全曲録音。

20世紀に活躍したヴァイオリニストの中でも指折りのテクニシャンとして知られたミルシテインですが、ここでは端正な表現からにじみ出る清新な詩情、あくまで落ち着いた身振りの中にも感じられる厳しく気高い姿勢など、この作品が求める美と精神性をもっともバランス良く実現、名盤中の名盤として高い評価を受けています。

Silent Tone Record/バッハ:6つの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

BWV.1001~1006/ナタン・ミルシテイン/2709 047/クラシックLP専門店サイレント・トーン・レコード

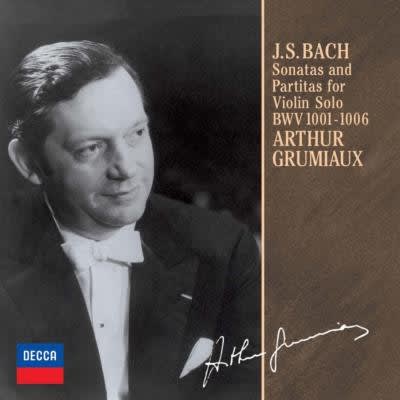

次は昔から初心者にも大変聞きやすい感じのアルテュール・グリュミオー(Arthur Grumiaux)も大変良く聴いた演奏者です。

誰でも解りやすく、しかもヴァイオリンのに色も実に綺麗で当に万人向きかもしれない。ただ筆者が思うに少し白痴美的な匂いを感じ最近は余り聴いてない。

Henryk Szeryng plays Bach Fuga from Sonata No. 1

フランス流エスプリ色の強い堅固に構築された音楽の中からほとばしる情熱を垣間見せる。使用楽器は高名なストラディヴァリウスで、制作時期は黄金期ではあるが一級の名器に比べるとやや音量が少な目の楽器だという。しかし本盤を聴けば、この楽器の潜在能力を十分に引き出していたと言えるだろう。

Arthur Grumiaux - Bach Partita No.1 in B minor, BWV 1002 (III. Corrente)

最近は音楽関係も益々デジタル化が進み ヨゼフ・シゲティ・ナタン・ミルシテイ等古くから大変有名な演奏者の演奏が聴けるようになった事はありがたい。

最近の筆者は此の演奏者の演奏が多いようです。

ドイツ出身で近年ヨーロッパでの活躍が目覚ましいイザベル・ファウストの無伴奏を聴くことが多いようです。

JS Bach Sonata 1 BWV 1001 - II Fuga, Allegro (Isabelle Faust)

余談ですが、最近ナタン・ミルシテインの演奏する、・ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ第4番ニ長調Op.1-13, HWV371(1955年モノラル)全曲聴きたいがこの1曲を見つけ聴くが、此れが実に美しい、流石名曲、流石ミルシテインのヴァイオリンの旨さを知った。

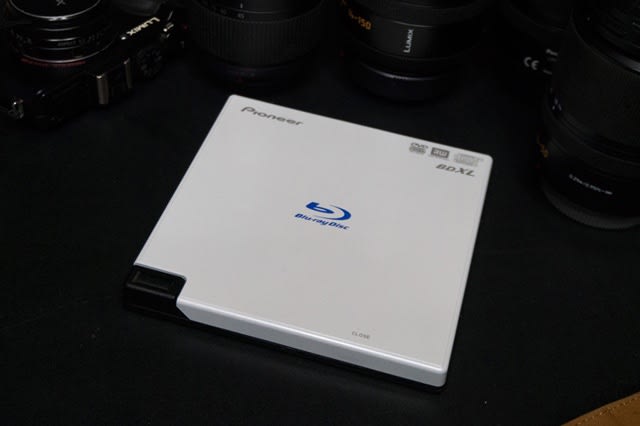

今回CDなどで、簡単に入手出来る、拙宅のCDを復旧するためにBDR-XD05WパイオニアのCDライターを入手してみました。

意外と音質は良いと思うが此れについての批評は又しっかり聴いてから発表します。勿論ドライバーも購入してPCにインストールして聴いています。

やはりTANNOYのスピーカーに300Bの選択は正しい組み合わせのようだ、ブラボー!

でもタンノイを鳴らす事は至難の技です。

その辺りが面白い所ですが・・・?

今後共遊びに来てください。

取り合えず12ランカスタ-をどうにか箱は国産にして求めて聴いてましたが、

どうしてもオ-ルホンの空気中に馴染む響きが欲しく帰郷後

に購入し25ねん

マイスタ-・フォ-クさんはオートグラフでお聴きになっているんですか?

価格も部屋も僕には高嶺の花ですね。

個人的にはバッハのヴァイオリンは

BWV1014〜1019を聴くことが多いようです。最近やっとソナタも聴くようになりました。

自分もバッハは大好きでズスケのは以前オ-トグラフで聴いてました。

このブロントホンスピーカーには良くマッチしてました。

グルミョ-のは聴きやすい演奏と思います。