5/11(木)ふくおかウォーキング協会やさしいウォークは、「福岡市内の庭園・新緑巡り」でした。

私、優しいウォークにはあまり参加したことはありませんが、今月から参加することにしました。

福岡市内都心部には、大濠公園日本庭園、友泉亭、楽水園、松風園などの日本式庭園があります。

集合場所は、博多駅前の明治公園。参加者32名でした。明治公園には、トチノキの花が咲いていました。

コースは、明治公園スタート~楽水園~薬院大通り~松風園~野村望東尼山荘跡~旧高宮貝島家住宅~西鉄高宮駅ゴール約7km。

9:30スタート。10分ぐらいで「楽水園」に到着。

「楽水園」

明治39年(1906年)に博多商人、下澤善右衛門親正が住吉別荘を建てた跡地となります。

親正は、父尚正と親子二代にわたり、家業と並んで福博の発展に貢献した人物で、「楽水」とは、親正の雅号です。

戦後は、旅館「楽水荘」として使用され、平成7年(1995年)に福岡市が池泉回遊式の日本庭園として整備、開園しました。その際に、本園の名称もその由来を受け継ぎ「楽水園」と

名付けられています。

博多塀(はかたべい)とは、博多独特の土塀のことです。 天正15年(1587年)に、豊臣秀吉の太閤の博多町割によって 戦災から復興した博多の町に博多べいが長く連なりました。

博多べいは、郷土再興を祈願して、焼け石や焼け瓦などが土の中に厚く塗り込められています。

今でいう、リサイクルですね。現在、楽水園、櫛田神社、友泉亭などに残っています。

楽水園から薬院に向かいます。途中の住吉神社ですが、昔は、この辺りまでが海でした。

西鉄薬院駅で休憩。

休憩後再スタート。薬院から浄水通りへ。この辺りは、九電体育館がありましたが、跡地には、高層マンションが建っています。

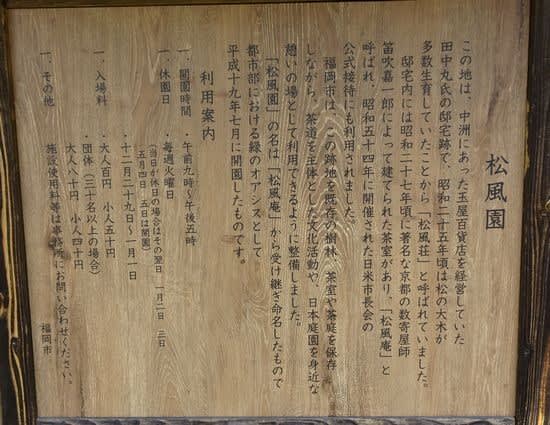

松風園に着きました。

松風園は、もともとは、福岡銀行頭取の社宅を中洲にあった玉屋百貨店(福岡玉屋)を経営していた田中丸善八氏が1950年(昭和25)改築して移り住みました。

昭和25年ごろには、松の大木が多数生育していたことから「松風荘」と呼ばれていました。邸宅内には、昭和27年ごろに著名な京都の数寄屋師笛吹嘉一郎氏によって建てられた

茶室があり、「松風庵」と呼ばれ、昭和54年(1979年)に開催された日米市長会の公式接待にも利用されました。善八氏は1973年に没しましたが、以降も家族が住んでいました。

その後当地へのマンション建設計画の浮上を機に、1997年12月に地域住民によって市に対し松風荘の買収・整備・有効利用の請願が提出されました。翌1998年に請願が採択され、

福岡市が2000年度から2002年度にかけて用地を買収、2005年度から2006年年度にかけて公園としての整備を行い、新たに和室などが増築されました。

2007年(平成19年)7月1日に福岡市文化交流公園「松風園」として開園し、茶道体験や庭園鑑賞の場として活用されています。

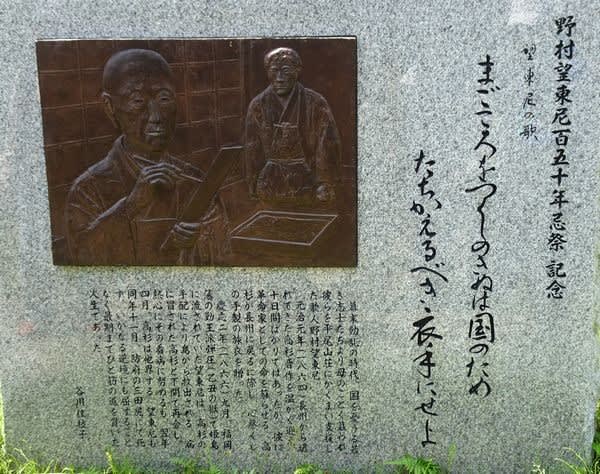

松風園から「野村望東尼(のむらぼうとうに、又は、もとに)山荘跡」に向かいます。

野村望東尼は、陰で長州藩士高杉晋作を支えた人物として知られています。高杉晋作の辞世の句の下の句を詠んだ女性としても有名です。

文化3年(1806年)9月6日、筑前国御厩後(現福岡市中央区赤坂)に生まれる。福岡藩士・浦野重右衛門勝幸の三女で、幼名は"モト。幼少時より二川相近に和歌や書道を学んだとされる。

文政元年(1818年)、13歳の時に林五左衛門家に行儀見習いとして仕え、学門や裁縫手芸など多芸な趣味を覚える。

文政5年(1822年)、17歳の頃に20歳年上の福岡藩士郡甚右衛門に嫁ぐものの半年ほどで離縁、生家に戻って和歌・書道などに加えて尊王思想を学んだ。

文政12年(1829年)、24歳で二川塾同門の福岡藩士・野村新三郎貞貫と再婚。野村も再婚であるが、その連れ子との関係は良好だった。一方で、4人授かった子どもは早世している。

二川相近が病で家塾を閉めると、天保3年(1832年)からは夫と共に大隈言道の門下に入る。

弘化2年(1845年)、連れ子である次男に家督を継がせ夫が隠居すると、福岡南側の山村 (現・福岡市中央区平尾)にあった自分の山荘(平尾山荘)に40歳で隠棲した。

安政6年(1859年)、54歳の時に夫が亡くなり、剃髪して受戒。 文久元年(1861年)11月、望東尼は福岡を発ち4年ほど前から大坂に滞在していた大隈言道の元を訪ねた。

その後、京都へ赴き、翌2年5月まで滞在したが、この間に島津久光の上洛や寺田屋事件など、騒然とする京都市中の様子を見聞きした。また、福岡藩御用達の商人で尊皇攘夷派と交流が

あった馬場文英と知り合い、次第に政治に強い関心を持つようになった。その後、福岡へ戻った望東尼は平尾山荘に勤皇の士を度々かくまったり、密会の場所を提供したりする。

彼女に便宜を図って貰った中には、勤王僧・月照、長州藩士・高杉晋作、熊本藩士・入江八千兵衛、対馬藩士・平田大江、福岡藩士・加藤司書、平野国臣、中村円太、月形洗蔵、

早川養敬などがいる。

慶応元年(1865年)6月、福岡藩内の尊攘派弾圧の動きが強くなり、孫で福岡藩士の野村助作(夫と前妻の孫)と共に自宅謹慎を命じられ、親族が集まって今後の相談をしていた深夜、

親しく近所づきあいをしていた隣家の喜多岡勇平が暗殺された。望東尼は藩の密命を受けて重要な任務にあたっていた喜多岡から様々な情報を得ていた。

禁門の変後の12月、長州周旋を成し遂げた喜多岡が「長州の高杉が空き家に潜居しているようだ」などと望東尼に伝えている。

10月に姫島(現・糸島市志摩姫島)へ流刑となった。(乙丑の獄)

翌2年(1866年)9月、晋作の指揮により福岡脱藩志士・藤四郎、多田荘蔵らが姫島から脱出の手引きをし、下関の勤皇の豪商・白石正一郎宅に匿われた。

その後病に倒れた晋作の最期を看取る事となり、晋作が「おもしろき 事もなき世に おもしろく」と詠むと、望東尼が続けて「住みなすものは 心なりけり」と詠んだ。

望東尼はその後も毛利家から二人扶持が与えられ厚遇されるが、薩長連合軍の戦勝祈願のために行った断食が祟り 、望東尼は体調を崩し、慶応3年(1867年)11月、

三田尻(現・山口県防府市の古称)で62歳で死去した。

辞世の句は「雲水の ながれまとひて花の穂の 初雪とわれふりて消ゆなり」

山口県防府市の大楽寺の桑山墓地と福岡県福岡市博多区の明光寺に墓がある。明治24年(1891年)、正五位を追贈された。(Weblioより)

このあたりは、野村望東尼山荘跡に因み、「山荘通り」と名付けられています。周りは、高級住宅地です。

西鉄高宮駅手前が仮ゴール。このあと希望者は、旧高宮貝島住宅に向かいます。私は、今年2月ここを来ていますので今回はパスしました。

貝島家は、炭鉱経営で麻生家、安川家とともに「筑豊御三家」と呼ばれていました。

写真は、2月に行った時のものです。