2023/02/04

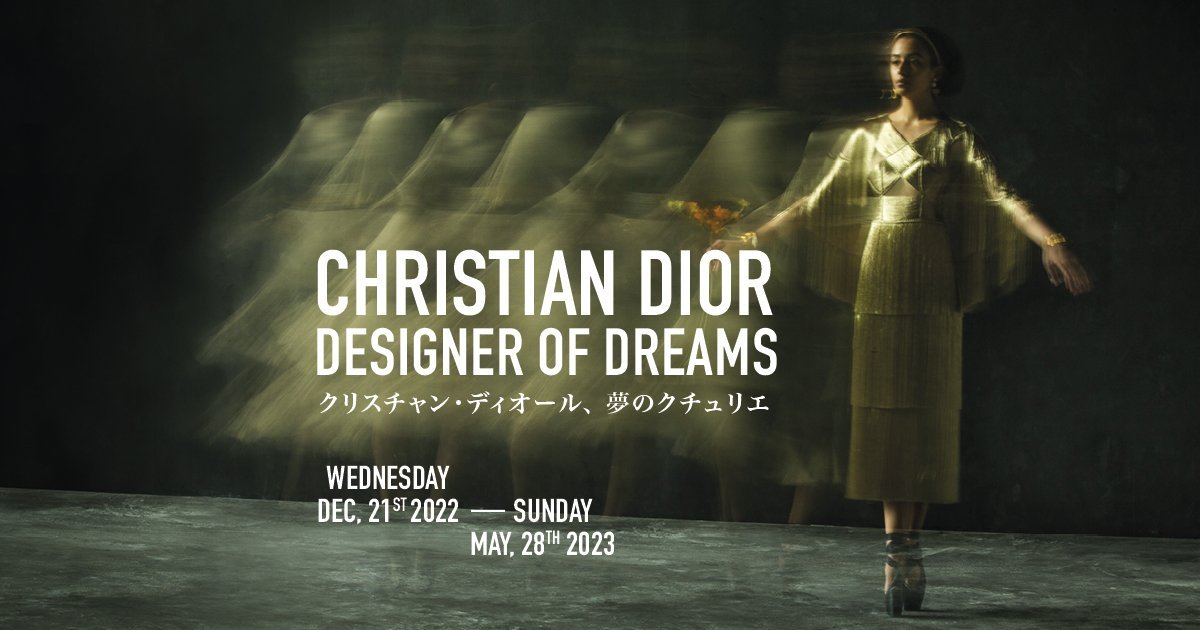

東京都現代美術館で開催中の

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展

に行ってきました。

この展覧会の素晴らしい評判を知って

1月に予約を入れようとしたら

既にいっぱい。

2月の予約が取れました。

木場公園の一角にある現代美術館

中は当日券を買う人々の列がずらり。

この日は40分待ちでした。

行かれる方は予約がおススメです。

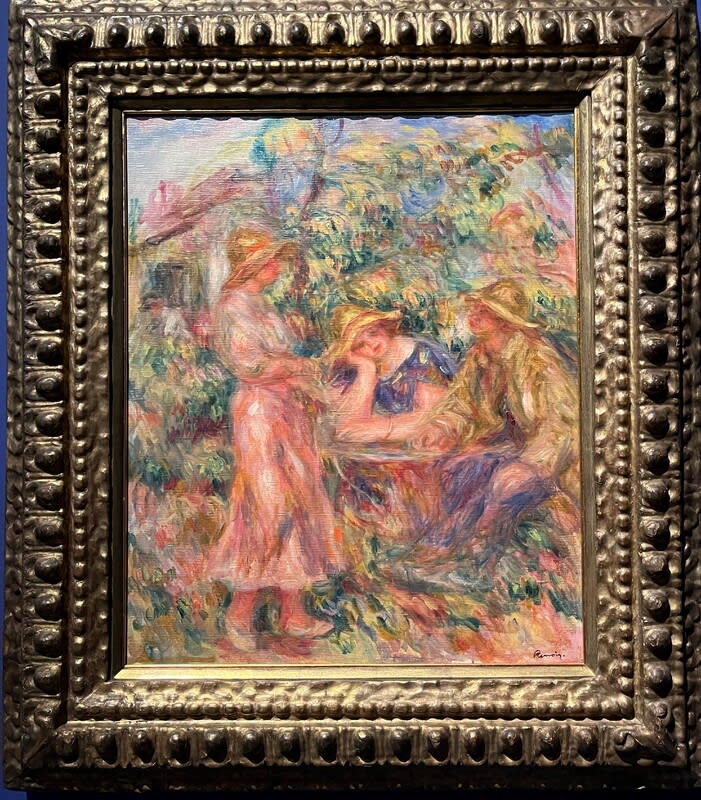

この展示はプロジェクションマッピングの

効果もあって圧巻。

ディオールは憧れの高級ブランドとして

名前を語られるけれど

やはりディオールってすごいなあ

と痛感しました。

展示の仕方もよく考えられていました。

デザイン、造形美、手の込んだ生地の美しさ

どれをとっても素晴らしかったです。

撮影OKというのがうれしい。

皆さん、たくさん撮っていましたよ。

私も衣装があまりに美しいので

たくさん撮ってしまいました。

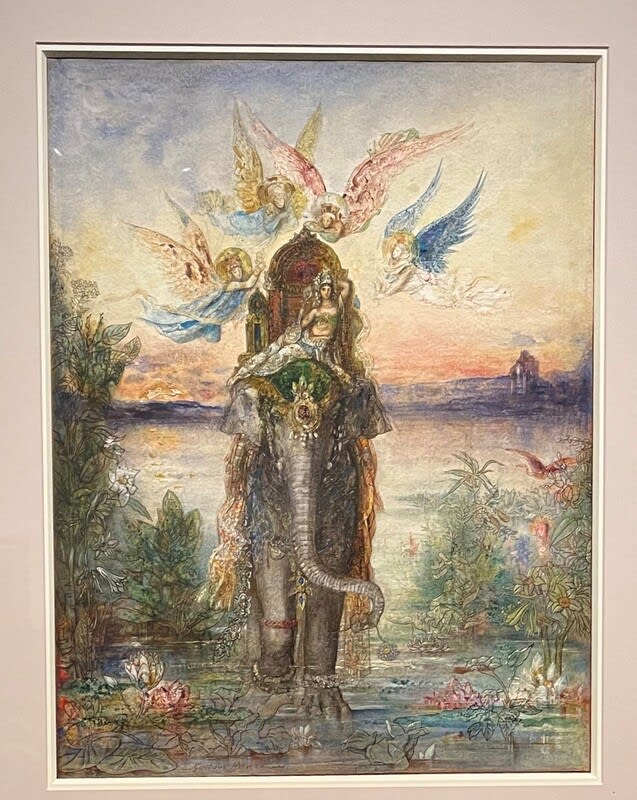

ディオールが日本びいきだったなんて

知りませんでした。

これらのドレスは日本から

インスパイアされたものですね。

着物の衿合わせ、絞り、帯など

日本らしさがありますね。

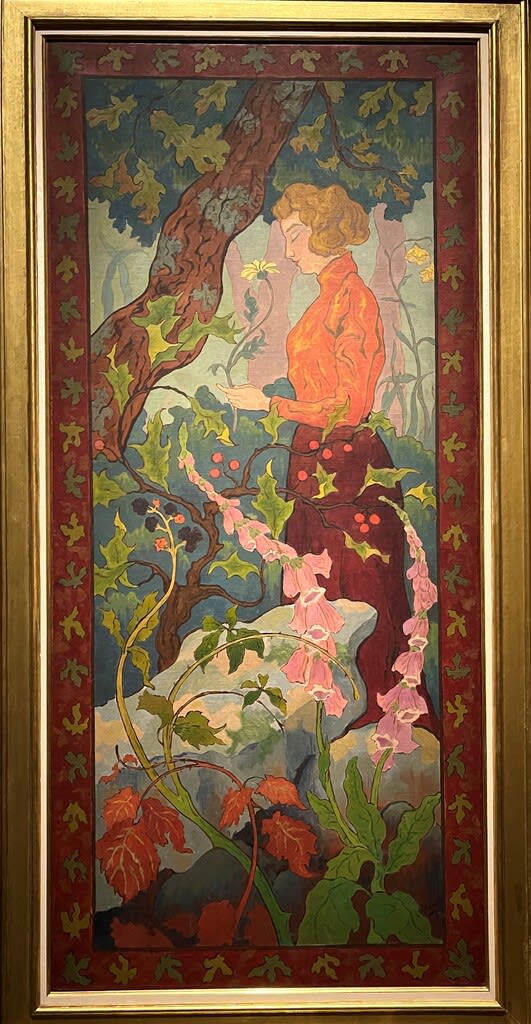

このドレスは北斎の版画から。

豪華ですねぇ

生地の美しいこと

サイコロの模様が斬新

この前、マリー・クワント展を見たときにも

好きだなあ、こういう服着たい

と思ったのですが

マリー・クワントは大量生産の日常服。

いっぽう、ディオールは特別な場所で着る

非日常のドレスですね。

私には着られそうにもないし(体型的にも^^)

着て行く場所もないでしょう。

一生着られないどころか

目にすることもないかもしれないドレス。

だからこそ

こうして美しい服を目の前で見られて

感激しました。

ミニサイズの服や小物も混じっていて

かわいくて見飽きない展示です

クリスチャン・ディオール展は

5月28日までです。