服の新世紀 -WEARABLE ARTの誕生-

ART&CRAFT vol.10 1998年4月1日 発行

退化と均一化

自明のことながら服を着るという動物は人類だけである。人類は類人猿から進化したとか種々の学説があるが定かな事は明らかでない。生命の誕生から今日まで地球上では多種多様な生物が誕生・絶滅・進化という壮大なドラマを展開しているが裸の生物は存在しない。というより、人の視点では裸または裸同然に写る生物は存在するが、その姿であるがゆえに命をおとすこともなく種を存続させている。何故に人類だけが自らに宿された力だけで環境に適応する体に進化せず、類人猿を種の起源とするならば、むしろ退化の道を選んだのであろう。

人が生きるための三要素は衣・食・住であると学校で教えてもらったが、他の生物はこの衣・食・住に限らず生きること、すなわち種を残すことは他に依存することでなく自らの力と知恵や工夫によって生きている。人類と他の生物の決定的な相違が生じたのは、ある時、人類は自力による生存から他に依存したり、他を取り込むことで命を守る知恵を見出だしたことだろう。この知恵が長い年月と共に体は他に依存しなければ生きられない生物に進化いや退化し、今日でも他の生物の営みに学びながらも人類の生存の手段として生物を利用しつづけ、その時代や社会生活にとって都合の悪い生物は根絶させるという文明社会を構築したのである。

人類はその誕生から数十万年以上にわたって原始共産制と呼ばれる階級のない社会を形成していたと推測され、他の生物と同じように生きることが最大の目的であったたが、衣・食・住は別個に存在するのでなく、生きるために不可欠な要素として一体としたものであり、例えば寒さから体を守る手段として食することによリエネルギーを得、動物の毛皮や樹皮等は身を覆う素材として使用されるが、その利用方法は今日のような衣服と住居という別個の存在でなく、衣服として使用されるかと思えば敷物や寝具又は天幕としても使用され、このことが、昼夜や気候の変化に対応できる便利で機能的な第二の皮膚を求める知恵となり獣毛からフェルトを樹木の繊維から樹布を生み出し、又、糸を紡む技法の発見により、その風土に適応した素材を用いて多様な布を誕生させ、今日でも、その名残を感じさせる布は世界各地に存在する。しかし、農耕、牧畜がはじまると富を独占する支配者と被支配者との階級差が生じ、とくに衣服は寒暑から身を守るという衣服としての機能性に加えて、生物が種の存続や生の営みの中で生み出した華麗で強靭な姿を借用したり、風土の異なる外来の希少品を身につけると共に他国から工人を招聘し複雑精巧な染織品を生産させることで支配者の階級や権威を象徴するものとして利用することになる。これが染織技術を飛躍的に発達させることになるが、自力による生存と生産から富や権力を行使した他力生産の第一歩となるのである。以後、今日まで衣服は機能性と階級性そして装飾性を加えて男性用、女性用、労働用、儀式用、など種々の用途と風土、民族、宗教という特異性を少なからず維持しつつも、全世界で生産される多様な衣服をほぼ全ての人々は何の疑いも無く購入するものとして着用しているのである。だが、この多種多様な衣服から最も自分に似合う服を選別して購入しているならば、まだ個体の特性を維持していると思われるが男性の外出着で象徴される背広に至っては男性地球人のユニホームとして定着し、女性は似合う、似合わないに関係なくブランド服に傾倒し、相変わらず流行を追い掛けている。この傾向は多様化や個性化の時代と呼ばれているものの、実際は世界の一律化、均一化への道を着実に歩んでいる証しでないだろうか…。

個性化への流れ

皆さん方が既製服を買う場合、色や柄そして形などデザインの気に入った服を選んだのち、必ずサイズが合うかどうかチェックし、自分にピッタリの服にして購入していると思います。もし大変気に入った服を見つけたが、サイズが合わないか既に売約済みであった場合いかがされますか? 多分サイズを直してほしい、同じ服をもう一着私のために作ってほしいと依頼するでしょう。通常ならば、あなたの願いは間違いなく適えられ念願の服を手にすることが出来ますが、もし寸法直しや注文を拒絶されたら怒り心頭に達することでしょう。このごく一般的で常識的と思われていることが通用しない状況に直面するとしたら、たぶん高慢な店かデザイナーによる服だと考えるのも理解できます。だが、少し考えてほしいのはお金を出せば何でも買えると思い込んでいるのでないでしょうか…。売ること、売れることを最大の目標にして生産されている服が氾濫している社会でも売ることだけを目的に作っていない服が存在するのを知っていただきたいのです。

「偶然にも素晴らしい布との出会いがあり、この布でなければ多分不可能であろうと思う服をイメージして作る。」「作りたい服のイメージはあるのだが、適切な布は市場では入手不可能だ。やはり自分で織るしかないと決め、手紡ぎで糸を作ったり、納得のいく色に染色したりして手織りの服地を作り服に仕立てる。」「私は色が好きだ。とくに天然染料の持つ輝きと深さに魅せられ染めを続けている。この美しい多様な色糸は編地の中で単色では味あえないハーモニーを奏で、細かな柄を一針一針編み続けると手の中に軽くて暖いセーターが生まれる。」「私は手編みは好きでない。だが編組織の持つ柔軟さは大好きなので小さなパーツの編地を機械で何枚も編み組み合わせて服に仕立てる。手紡糸やむら染の糸を使って編み、服に仕立ててから又染める、というように既存の編物技法に拘っていない。」

上記は服が作りたいと思って制作している人達のほんの一例でしかない。自分の長所と欠点を自覚し、他の人と競争したり物真似したりすることもなく各自のペースで自分が着たい服、自分が作りたい服を淡々と制作している人達に過ぎないのだ。

「なあ―んだ!趣味なんだ。そんな人は戦後の洋裁や編物そして手織リブームで多くのご婦人が家族の服やセーターを縫ったり編んだりして来た」のと何が違うのと思われるかも知れまん。たしかに個人が服を作るということでは同じでしょう。だが戦後の洋裁や編物ブームは住居を初めとして全ての生活関連物品の不足と経済的に充足されていない社会の中で、ファッション雑誌に掲載されている服は女性に夢と希望を抱かせる大きな役割を果していたが購入するにしては高値の花なので似たような生地と毛糸そしてミシンと編み機を買いデザインはそっくりに作り着るという現象となった。一方、この女性心理を巧みに利用して機械や素材を生産するメーカーと雑誌社そして学校・教室が提携して最近迄大きなホビー商圏を形成し、プラモデルを作るような、いわゆる「手作リブームJを起こしたが、多様な商品が内外から供給され安価で入手出来る時代になると、わざわざ自分で作らなくても買えばいいという風調に変化し、昨今はアジヤやアフリカの民族衣装を取り込み、いかに、お洒落にコーディネートして装うかが個性を求める女性の関心事であるようだ。

裸の王様

社会の動向に最も顕著に反応するのが女性服と言われているが、物質的に恵まれない時代は手作り服を、多様な商品が溢れている時代には購入服、というように敏感に反応し変化してきた服だが「服は買うもの」という社会の流れは大きく複雑になっても止まることを知らないだろう。だが多様化が進む中で美しく個性的でありたい、という女性心理も増幅し続け、最後は世界に一着の服を求めることになるが、全ての人々に異なった服を供給するシステムを作ることは恐らく不可能であろう。こうした状況の中でも自分の力で自分の服を生み出す人々は確実に増加していくと思うが全体からすれば微々たるもので、ほとんどの人々が相変わらず服は買うという手段に頼らざるを得ないのも現実だ。だが、大きく変わってほしいことがある。今までのように流行やブランドなど外からの視線や評価だけを気にして服を選択し着用するのでなく、性別、年齢、体型、気候などの機能性を大切にしながら、最も自分に似合う服を自分で決める力を呼び起こしてほしい。それは人間が生物として生き続ける最後の堡であるかも知れない、もしその努力を怠るならば「裸の王様」と同じである。

全ての人達の要望に答えることは出来ないが、前述したような個性的な服の作り手も確実に増加している。素材や技法、色やデザイン、服への思いなどは全く異なるが自分の着たい服を作りたい、服を作っているのが楽しい、という共通の衝動を持つ人達は服を作り続けることに繋がり、結果として自分で着用する範囲を越える制作活動に結びつき、服を作ることが出来ないが個性的で自分に似合う服を求める人々との接点を生み出している。 多種多様な服が氾濫しているが売ることを目的にして作られた服しか売られていない社会では思い込みの強い服かもしれない、これらの服との出会いは人間しか抱くことのない服ヘの思いを想起させてくれる機会となるかもしれない。

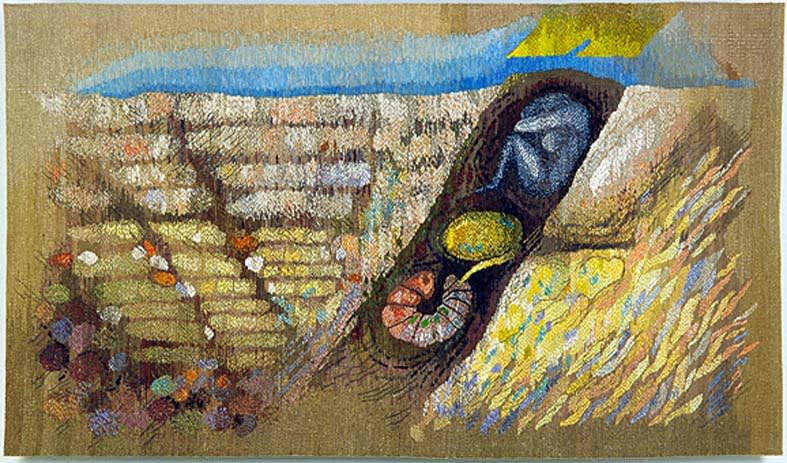

今秋、当研究所ギャラリーにて6人の個性的な作家(堀かをり、塚田久美、羽生恵子、梅田佳津子、牛村美宝子、川俣直美)による服の展示会を開催いたします。全部で40~ 50着程度だと思いますが、同じ服は一着もありません。ひょつとしたら「私のために作られた服だ!Jと思えるような服に出逢えるかも… …。ご来場ください。

三宅哲雄