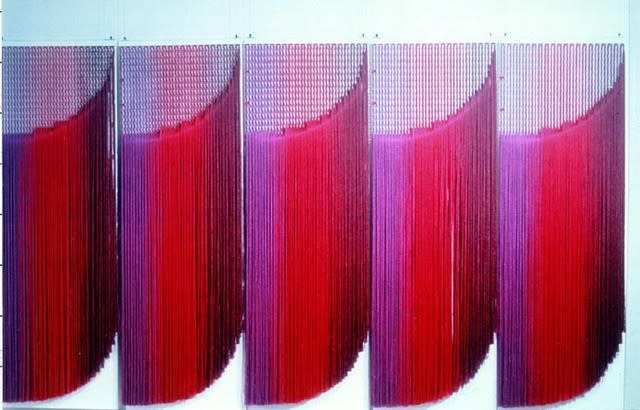

◆橋本真之 初期発表の「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」(淡路町画廊、斎鹿逸郎・橋本真之展) 1985年

◆仕事場での制作中断状態の「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」 (1978年~制作)

◆初期発表の「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」の内部

(上尾市コミュニティセンター、上尾市美術家協会展) 1984年

◆初期発表の「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」の内部

(現代美術の祭典、埼玉県立美術館) 1984年

2003年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 28号に掲載した記事を改めて下記します。

造形論のために『方法的限界と絶対運動②』 橋本真之

「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」

2003年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 28号に掲載した記事を改めて下記します。

造形論のために『方法的限界と絶対運動②』 橋本真之

「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」

筋道をたどり易くするためには、話しを少し前に戻さねばならない。1978年10月20日に始めた作品117「運動膜」は、10坪の仕事場の中で、その占める空間量を次第に拡大しつつあった。この「運動膜」が後に「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」へと発展する作品である。こうして制作を開始した日を特別に記録したのは、私に決するところあって、銅板に最初の一撃を加えたからだつた。この作品では当初、厚さ1.6mmと1.8mmの銅板を併用して制作していた。屋外に作品を置けば、いずれ手荒に扱われる予感がそうさせたのであったが、後々には表から溶接する火が、裏側にまで通る最も有効な厚さを選択すると、厚さ1.5mmになった。五出の方向に拡がっては反転して重層化する展開が、幾重にも折り畳まれて行くと、隠れてしまった空間やフォルムの連なりのリズムが読み切れなくなって来る。その度に発端の中心構造から読み直して、行きづまった先を発展させようとするのである。さもなければ、ぶつ切れになった呼吸のフォルムはできたとしても、強靭に連なるフォルムの展開は困難である。五出構造であるということは、中心から拡がる五つの方向軸によって展開するということであり、それは同じ質のフォルムを形成する仕事が五回ずつ繰り返し続くことになる。この繰り返しが、制作する私に仕事の時間を耐え難い緊張の長さとして感じさせるのだった。どうにも展開の先が見えなくなると、中断して別の作品を並行して制作したが、時に絶望的に長い中断を繰り返した。とうとう、このまま続行することが不可能になるのではないかと不安を覚えるほどに、手がつけられない状態に極まった。

女房に子供が産まれた。女の子だった。その年、展覧会(注)に出品する予定で、他に早目に作品ができていたのに、いざ赤ん坊が産まれて見ると、私は搬入日を忘れてしまうほどあわてた。気がつくと、すでに展覧会は何日か始まっていて、その年私は不出品になった。女房は働いていたので、子供を保育園に預けることができる一歳になるまで、昼間の自由がきく私が子供を見ていた。何ヶ月か私設の家庭保育室に預けたが、ずさんな保育状態に不安を覚えて、私が一時制作を中断して見ることにしたのである。一日中赤ん坊の世話をした。かって林檎を見ていたように、私はただただ日がな赤ん坊を見ていた。

赤ん坊は一日の内に様々な顔に変化する。まだ顔が定まらない状態にあって、その成長の速さを見ていると、私の中断した仕事の記憶が何とも重苦しかった。目醒めがちな赤ん坊が眠っている間だけの細切れの時間を継いで、色鉛筆による一枚のドローイングを描くのが精一杯だった。一歳になった子供を保育所に預けることができるようになって、私の仕事は再開できたものの、朝、保育所に連れて行くと泣いて私を追いかけるし、夕方迎えに行くと、他の子供が皆帰った後に、一人保母さんに抱かれて泣いて待っていた。どんな母親も経験する、子供を育てることの怒哀楽を、私も経験したのであって、ことさらな経験をした訳ではない。けれども私にとって、この経験は自らの作品制作の軽重を計りにかける重い経験だった。一人の子供の成長の前で、作品とは何か?実のところ「一個の林檎の前で造形作品とは何か?」の問いによって、すでに私はその意味を充分に自覚すべきだったのである。私は、無数の人々がこうした問いの前で、吹き出物のような作品制作を自ら放棄して来たのだと実感した。

実際、目の前で育っている赤ん坊の隣りで、作品の価値は限りなく希薄なものに見えて来る。この切ない程の頼りなさに耐え得ぬ者は、再び真に制作に戻ることはできないのに違いない。ひとは死者の顔貌と赤ん坊の顔貌の変化とを、即ち生と死の顔貌を真に見ることで、作品世界の存在の軽重を明確に経験することができるのだろう。人の世のあたり前な経験が、私には真に制作する場をあきらかに開示したのだった。作品世界は生の凡庸な連なりの中にあって、自らの生でありながら超越する存在世界でなければ、ついに気まぐれな遊戯に終わるのだと自覚した。他者が心底深く動く程に、その存在が隆起するのでなければ、この仕事は為されるべきではない。そのように自覚した。

けれども、この仕事において、私はいかなる展開の方途を持っているのか?幾度も幾度も最初の手がかりに戻る熟考を強いられた。この仕事は私の生の全てをかけるに値するのか?そして、この先に何が必要で、何が待っているのか?かって鉄による「運動膜」六点組みの一巡を経験していたが、その隣接する個々の作品の関係は、繰り返す形態のリズムと、それぞれの方向軸にのみ頼っていた。それはそれで中心構造を成立させることができたのだが、私にはもっと緊密な展開の結接力が必要だった。さもなければ、私は私自身の生の脆弱さに負けて、展開を放棄してしまうのではないかと怖れたのである。私は作品の内部空間に見入っていたが、この徹底的な充実こそが、後の展開への強いバネになるはずだと確信していた。そこに私は「絶対運動」の成立を願望した。

疲れ切って、仕事場でぼんやりとしていた。私は白昼夢を見たようだ。草むらで輪になって踊っている14・5歳の少女達を、遥か遠くに見おろしている自分自身に気付いた。緑の中のその生の軽やかな輪に光が射していた。私は瞬時に覚醒したが、手をつなぎあって回っている輪の、その鮮かな充ち足りた光景の幻想がいつまでも私を捉えていて、おのずと「運動膜」の弱点を指摘しているように思えた。作品は、彼女達が手をつなぐように連らなり、結接するのでなければならない。私はそのように考えた。

貝が成長するように、私は私自身を育てねばならぬ。その成長痛によって、自己の成長を知る程に、私は制作の中で作品同志の関節を形成しながら軋むのである。発端となる中心部は遅々として進まなかったが、その剥き出しの多重構造は仕事場の空間を圧迫していた。その傍らで新たな制作を始めた。中心部にいずれ結接してつながる内部ができた時、その部分の展開ごとに次々と発表して行った。この展開がいかにして進んで行ったのか、今では思い出すことが困難な程、紆余曲折して形態の筋道を捜して行った。ドローイングを描きながら想像する。現に目の前にある形態の展開の切先を見て想像する。夕暮れの仕事場で、明日の仕事はこうなるはずだと思い定めて家に帰るのだが、朝の仕事場に戻ると、再び途方に暮れることが度重なった。それでも、まず叩いて見る。ひと打ちごとの銅板の形の定まらない揺れ動きを前にして、私は綱渡りをしているような心もとなさ、呼吸の苦しさを覚える。一週間もそんな状態が続いた後に、ようやく形の方位に納得して、次の一歩を踏み出しては、再び一週間も二週間も宙に足がかりがないままの思考が続くのだった。いかなる形状に行き着くのか?事前に知ることはできなかった。ほんのちよっとした銅板のひとくねりが、内部と外部とがせめぎ合う展開を大きく揺さぶるのである。けれども、昨日までの仕事が確実でありさえすれば、いかに迷っても、昨日の仕事の場処から再び考えることが出来る。この仕事がいかに困難な展開の筋道に迷い込んだとしても、私にとって心強かったのは、思考の遅疑逡巡をゆっくりと待ってくれる金属の抵抗感を相手にしていることだった。さもなければ、私はあの長い中断に、再び考え始めることは出来なかったに違いない。鍛金という方法が真に私の思考力になっているのを感じたのは、実に、この経験によってではなかっただろうか?

1985年、淡路町画廊での発表の「果樹園-果実の中の木もれ陽、木もれ陽の中の果実」の部分を見て京都国立近代美術館の学芸員F氏から電話がかかって来て、これまでの作品の写真をあるだけ見せて欲しい、雑誌で紹介したいというのである。きちんとしたポートフォリオというものを作っていなかった私は、写真の焼き増しに手間どっている内に、じれったそうに再び電話がかかって来て、東京に出るので会いたいということだった。

ビアホールのテーブルについて、ひと通り受け取った作品写真を見た後で、「あなたの仕事は彫刻なのですか?」というのがF氏の開口一番の質問だった。「私の仕事は鍛金による立体です。」同じ質問が二度繰り返された。質問に答えていないと受け取ったのだろうか?私の答えは同じだった。F氏は同じ答えを聞いて、納得したように次々と質問を始めた。私は、今ではその内容をほとんど覚えていない。話しながら、二人共ビールを大ジョッキで三杯も飲んだ。ひととおりの話が終わって、別れ際に少し危険な酔いを感じながら、私はF氏に話した。「今日、私はケンカになるかも知れないと思って来ました。」「いえ、そんなことはあり得ません。私は最初からシャッポを脱いでしまっていますから。いずれ私が美術館を辞める前に、あなたの作品を収蔵することになりますよ。一度京都でも展覧会をしませんか?どこかあなたの作品が展示できる画廊を紹介しますから。」

お堀端の柳の風に吹かれて、東京駅までひとりで歩いた。私は軽い酔いに浮き足立った。

(注)1978年の「埼玉、美術の祭典」