先回のブログで、野間清六、谷信一『美術鑑定事典』を紹介しました。

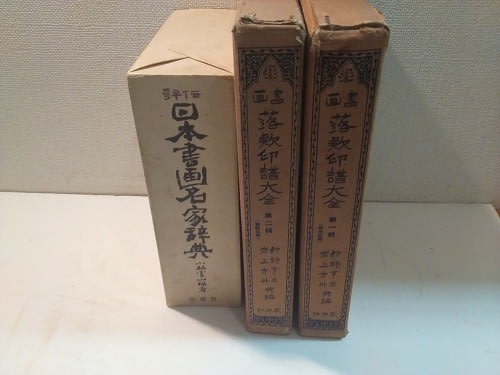

今回の品は、それとよく似た本です。

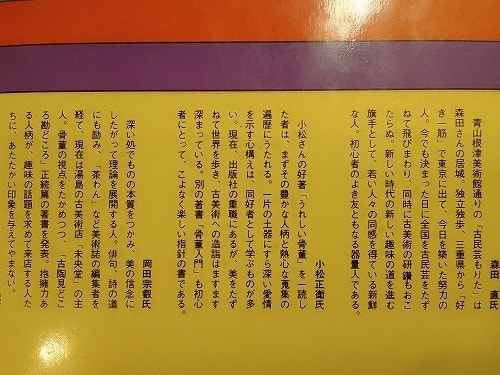

森田直、小松正衛、岡田宗叡『しろうと骨董鑑定読本』三恵書房、1977年。

先回の本は、日本美術の研究者二人が、一般向けに書いた美術鑑定入門書です。非常に幅広い項目を事典形式に網羅しています。

それに対して、今回の品は、著名な骨董愛好家や骨董店主、三人が、素人向けに書いた鑑定の読本です。扱う内容も、古民芸、鑑賞陶器、茶器に絞られています。

森田直、小松正衛、岡田宗叡が、それぞれ、古民芸篇、鑑賞陶器篇、茶器篇を担当しています。

深くはありませんが実践的な内容です。

古民芸篇では、国焼諸窯や民具などを扱っています。特に、値段についてしっかり書かれているので、大変参考になりました。我々、素人にとっての鑑定では、品物の真贋と価値(値段)が問題になるからです。

鑑賞陶器篇には、「贋物に対する十戒」が書かれています。

一、見知らぬ人から買うな

二、欲心を出すな

三、安すぎる物に注意

四、有名品はあぶない

五、生兵法ケガのもと

六、舞台装置にまどわされるな

七、感興を覚えたものを買うこと

八、常にすぐれた陶器を見よ

九、古めかしいものは新しい

十、研究熱心であれ

一番大事なことは贋物が見抜ける鑑識眼を養うことである。

茶器篇では、本物と偽物の鑑別にあたって、まず本物に接することの重要性を説いています。本物つまり基準になるものを知らなければ、贋物もまたわからないからです。そして、すべての贋物に共通している特長として、使われている土が、どこの土であるかが判らないこと、釉薬の特質が本物とまったく異なること、よく焼けていないこと、作品に品位がないこと、が挙げられています。

うーん、耳が痛い事ばかりですね。どこまで行っても、基本が大切(^.^)

本の最終頁には、質問券が付いています。

骨董についての質問事項を裏側に書き、回答料1000円と返信用封筒を同封して、編集部へ送ります。すると、質問に対して回答がかえってくるのです。

なんだか、昔の少年雑誌を思い出しますね(^.^)

ps. 誤って、先回のブログ「鑑定本6 『美術鑑定事典』」を削除してしまいました  トホホ

トホホ  記憶をたどりながら書き直します

記憶をたどりながら書き直します