前回に引き続き、今回も堆朱の文箱です。

18.0㎝ x 24.4㎝、高 5.5㎝。戦前ー現代。

前回に紹介した堆朱と形、大きさなどがよく似た品です。

やはり、内側と底は黒漆塗りです。

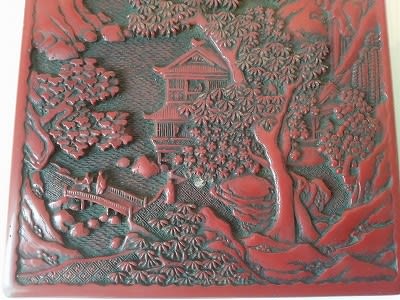

全面に、細かな模様が浮き出ています。

蓋の裏を光に当てて角度を調整すると、

かすかに木目が浮かび上がり、木胎であることがわかります。

立体模様の厚さは1-3mm。上の写真の橋など、立体感がうまく出ています。地模様も細かいです。

しかし!

模様に何となくキレがない。分厚い堆朱層を削ったにしては、妙にまるいのです。

目を凝らすと、朱色の中に白い部分が所々にあることがわかります。

顕微拡大してみると・・・

朱色の皮が剥がれ、白、灰色のブツブツがいっぱい見えます。

まるで、小砂利混じりのコンクリートのようです。

同じように朱が剥がれて、内部がむき出しになった所があちこちにあります。朱模様の間の黒く見える部分には、繊維がたくさん見えます。

下方に、大きな欠けを見つけました(写真の白い部分)。少量を削り取って(もはや惜しくはありません(^^;)、水をつけて揉むと、ヌルヌルと溶けるではありませんか ・・・・こっ、これは~~~~!

近代の仙台堆朱は、明治末期、新潟、村上堆朱の職人、川崎栄之丞が仙台から来て開発しました。型押しで浮き模様のシートを作り、木胎の上に貼り付け、朱漆を塗った物です。東華堆朱ともよばれます。生地を精細に彫る手間が省け、量産が容易となりました。原料は、穀類の粉、石膏、木粉、繊維などで、これを糊で練り、型に入れて固めてあるのです。

朱漆で表面が覆われている限りは良いのですが、傷がついて内部がむき出しになると、水で糊が溶け出すのですね(^^; また、凹部には朱漆が塗られておらず、黒っぽい色です。おそらく墨をってあるのでしょう。ですから、長年の間に、固められたものがほつれてきて、繊維が表面に出てくるのだと思われます。顕微観察で地の部分に見えていた繊維はこれだったのです。

仙台堆朱には、村上堆朱のように木胎を彫って朱漆を塗った品物もありますが、主流は今回のような型押し製品です。しかも、今回の楼閣山水文庫はその代表格。

うーーーーーん、これを堆朱と言って良いのでしょうか(^^;

ps. 同じまがい品なら、樹脂を型押しした中国の品物の方が、はるかに精巧で堆朱らしい出来です(^^;