先回のブログで、実業家、文人の原三渓が帰郷した時に詠んだ漢詩を紹介しました。その詩のポイントとなるのは、岐阜市の北部、金華山下の古い街でした。

そこで、岐阜市の古い地図がないかと、故玩館の奥をゴソゴソ探しまわりました。ガラクタの山から見つけたのが今回の品です。かなり希少な物と思います。

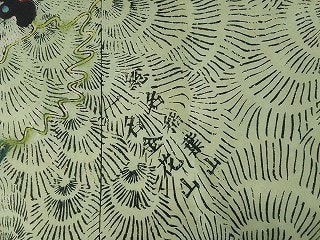

36.0cmx53.3cm。明治十六年。

西方から見た岐阜市街です。

濃赤黒部が公共施設、神社、古跡、桃色部は寺院仏閣、墓地を、斜線部が一般家屋を示しています。

北西の濃赤黒部は古城跡(岐阜城跡)です。岐阜城(稲葉山城)は関ケ原後に廃城となり、3㎞南の平城、加納城に代わっています(地図には入っていない)。

市街地は、金華山の西南山麓に広がっています。

明治十六年時点で、東西17町、南北19町、戸数2600、人口1万800人です。

戦国時代から江戸時代を経ても、あまり大きくは変化していないことがわかります。

「総名稲葉山、一名金花山」とあります。稲葉山の方が一般的だったのでしょうか。また、金華山ではなく、金花山という表記も今は見かけません。

当時、長良川には小さな木橋が二つ、渡船場が2か所あったことがわかります。

山麓には、稲葉神社と寺社群があります。

その向かい、長良川近くには、名刹、美江寺が。

最初の全体地図を見るとよくわかりますが、稲葉神社と美江寺はあい対しています。この界隈は、斎藤道三が自由市場を設け、市街地をつくろうとした所で、岐阜市の最も古い地域になります。その後、山裾を縫うように市街地が広がりました。先回のブログにあった水琴亭もそこにあります(この地図の時点は移築前、稲葉神社境内にあった)。

なお、初期の街づくりに大きな役割をはたした寺院、美江寺は、戦国時代、天文十(1541)年、斎藤道三が、西方10㎞の美江寺宿(故玩館はその西端)にあった伽藍美江寺から、天平秘仏 、十一面観世音菩薩(奈良時代)を、稲葉山の麓に移して、本尊として建立したものです。

抜け殻となった旧美江寺は廃寺となり、跡地は美江神社(下写、真正面)となっています(^^;