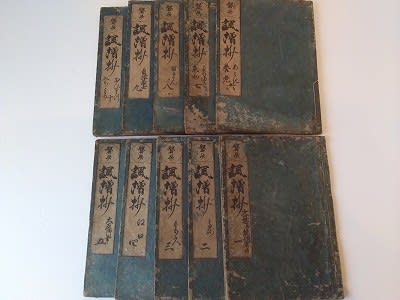

野上豊一郎『謠曲全集』全6巻です。

野上豊一郎『解註 謠曲全集』中央公論社、昭和10ー11年。470-580頁。

しっかりとしたケースですが、第ニ巻、上下が逆です(^^;

本体はさらにしっかりとした造りです。表紙は、華麗な模様の布張り。

第一巻を開くと、

これまで紹介した本と同じように、まず、謡曲全般の解説がなされています(序)。

そして、その後、ずーっと最後の第六巻まで、各謡曲の説明がなされています。

一般に、謡曲解説書では序の部分が大切ですが、割かれているページは、第一巻470頁のうちの57頁にすぎず、決して多いとはいえません。

この本の一つの特徴は、謡曲を脇能、修羅物、鬘物、雑物、切能物に分類し、それに従って巻を編んでいることです。これは、古くからある能の分類、神・男・女・狂・鬼に準じた分類で、現在一般に用いられています。簡単な分類ですが、それぞれの能の特色がわかります。この分類を意識すれば、謡いの理解もすすみます。

また、これまで紹介した本と同様、能の作者について書かれています。

最後に、能の登場人物、音楽、舞い、装束などについて、簡単な説明があります。

このように、『謠曲全集』の特徴は、能楽を意識して、謡いの解説を行っていることです。能の台本である謡いを理解し、習得するためには、能についての知識が必要であるからです。

では、謡曲の解註はどのようになされているか、第四巻の『鉢木』を例に見てみます。

まず、この能の登場人物、西明寺殿(ワキ)、常世(シテ)、妻(シテツレ)と盆栽の作り物が描かれています(能画家、松野奏風)。

『そして、能『鉢木』の種別、作者、主題、出典、構成、時所、配役、作り物、流派、特殊演出などについて、簡単な説明がなされます。

謡いの本文の下欄には、難解な語句の解釈や場面の説明がなされています。なお、語句の解釈は、以前に紹介した江戸時代の謠解説書、『謠抄』や『謡曲拾葉抄』からとったものが多いようです。

問題の徳川に忖度した部分はどうかというと・・・

「・・・松はもとより煙にて、薪となるも理や・切りくべて今ぞ・・・」となっていて、オリジナルの章句が載っています。

この点について、下欄の注では、「徳川氏の本姓(松平)」に憚って旧幕時代に「煙」を「常盤」と改めたのを下掛諸流はまた昔に返した。」と書かれています。

だから、観世流や宝生流ではなく、金春流の『鉢木』を出したのですね。尤も、伝統を重んじる金春流では、江戸時代も変更せずにオリジナルで通したと言われています。それに、この本が出された当時は、観世流でも元へ戻そうとする動きが急でしたから。

この『解註 謠曲全集』は、目をみはるような新しい試みや著者の強い主張がなされている訳ではありませんが、謡いと能について、簡便に知ることができる本です。何よりも、現行曲のほとんどすべて、240番もの謡いについて、簡潔にまとめた全集は貴重です。

画家による挿絵も含めて、この本のスタイルは、現行の謡本と基本的には一緒です。もちろんこれは著者一人によってなされたのではなく、明治以来、多くの試みがなされ、次第に謡本の形態が整ってきた結果です。

野上豊一郎(1883‐1950(明治16‐昭和25))は、英文学者、能楽研究家。夏目漱石の弟子。英文学から能楽研究に入り、能楽関係著書多数。後に、法政大学総長。功績を記念して設立された法政大学能楽研究所は、現在、日本の能楽研究の中心機関。小説家、野上弥生子は夫人。

n

n

老松

老松