最近はピグノーズギターが大活躍なのだ

帰宅後にブログランキングの集計をチェックしたのだ

なかなか良い数字だと思うのだ

前回の音源は如何だっただろうか?

実はあまり気に入っていないのだ

「もう少し歪みを抑えた方が良かったかな・・?」

「音に腰がないなぁ・・ まぁ、次回頑張ろう」

最近は音源を『量産』している感も否めない

自分ではなかなか満足いく音が録れない(弾けない?)と感じる事も多い

まぁ、この自己反省が向上心に結びついていると思うが・・

じっくりと腰を据えた音作りを目指したい

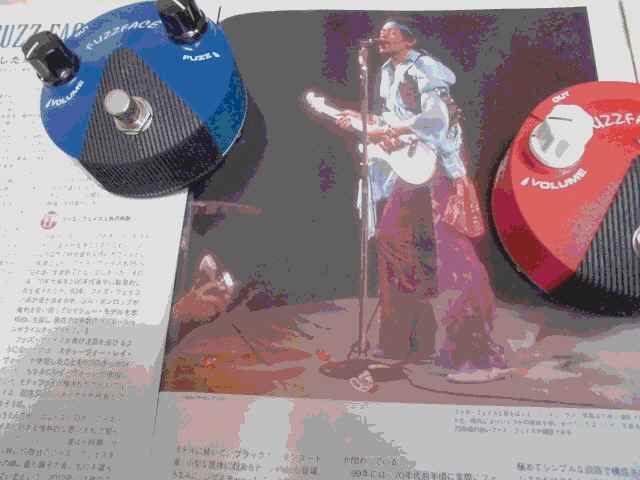

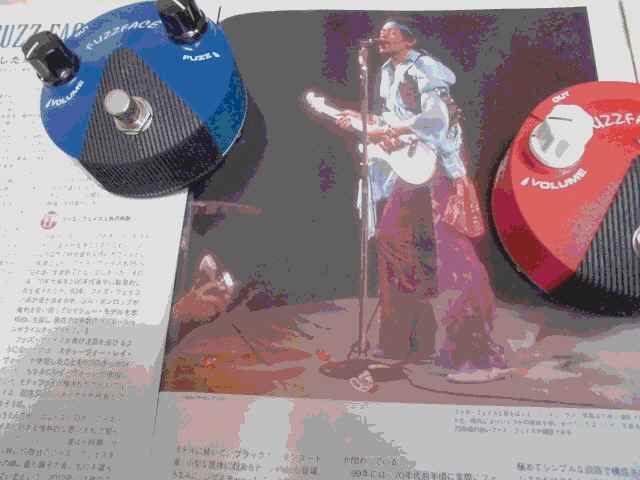

ジミヘン続きということで・・

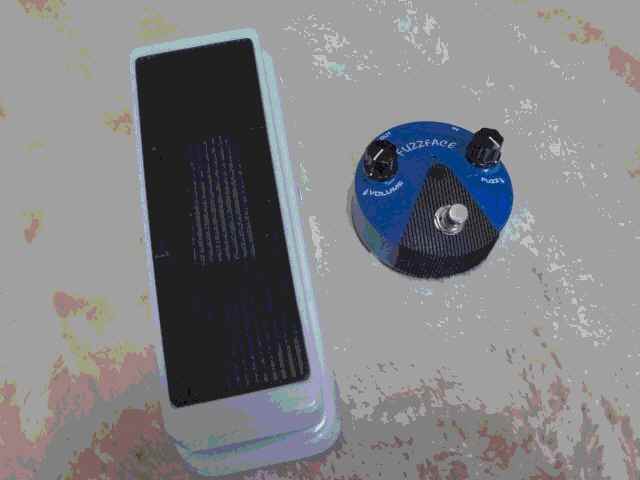

今回はファズフェイスとワウを使った音源をご紹介したい

ジミヘン好きにとっては必須アイテムなのだ

ジミヘンはVOX製のワウを愛用していたが改造ペダルである事は広く知られているのだ

ファズフェイスもデフォルトで使っていた個体は皆無なのだ

渡英して発表したファーストアルバムに使っていたファズも内部に手を加えている

ジミヘンが信頼を寄せていたロジャーメイヤーというエンジニアがいたのだ

ジミヘンの音作りのキーパーソンになっている

ジミヘンとのプロジェクトが実を結び、ジミの亡き後、成功を収めているのだ

読者の皆さんはワウペダルを使った事があるだろうか?

ギターの演奏に加え、ペダル操作も加わるだけに初心者には敷居が高いといえる

しかしながら、使いこなせれば相当な武器になると思う

ファズは音色も個性的だが取り扱いにも癖がある

特にワウとの組み合わせにおいて悩みが多いエフェクトなのだ

基本的にワウの接続順は先頭になる

こんな感じなのだ

狙いとして逆に繋ぐ人もいるが・・・

”ワウを通過した音を歪ませる・・・”

”歪んだ音にワウをかける・・・”

似て非なりなのだ

最後に音源をご紹介するが・・

ワウを先頭に配置する通常の接続方法では『発振』してしまうのだ

つまりは制御不能という事なのだ

実際に当時のジミヘンもこの症状に悩まされていたようだ

ポイントは『バッファ』なのだ

興味ある方はネットで検索してみていただきたい

勉強になると思う

青いファズではまったく使えない

単体としてはとても良い音なのだ

ギター側のボリュームを絞った時のクランチはまさにジミヘンの音なのだ

「ワウと一緒に使えないのか・・困ったな」

その後にジミヘンの後期仕様のファズを入手した

実はこのワウが優れモノでワウと一緒に使えるように改良されている

レビューなどでもこの部分に触れる人は少ない

何故だろうか?

単体使用ではとてもパワフルな音を聴かせてくれる

ジミヘンのたった4年のプロキャリアの中で様々な音を創造してきた

繊細なジミヘン、ワイルドなジミヘン、ブルージーなジミヘン・・・

ファズもゲルマニウム仕様、シリコン仕様と色々と使っているのだ

好みの音から逆算して機材を揃える必要があると思う

現状では2個のファズで間に合っている

ファズは音はワイルドだが取り扱いは繊細なのだ

正直、初心者には向かないと思う

ワウとの組み合わせにしても通常の歪み系ならば特に問題はない

どんな使い方をしてもそれなりに音になる

zoomのマルチにもファズのモデリング音が入っている

先に述べた接続でも発振しない

つまりは音そのものが異なるという事なのだ

雰囲気は似ているが別の音・・・

”ファズ風の歪み・・・”

という立ち位置になる

マルチ一個ですべてを済ませる事はできない

「遊びだから何でもイイ・・・」

という人以外はそれなりに拘って欲しい部分なのだ

近年、モデリングのデジタル技術は進歩した

それでもアナログ回路の音を忠実に再現する事は難しい

仮に録音結果に差異がないとしても弾き心地がまったく異なるのだ

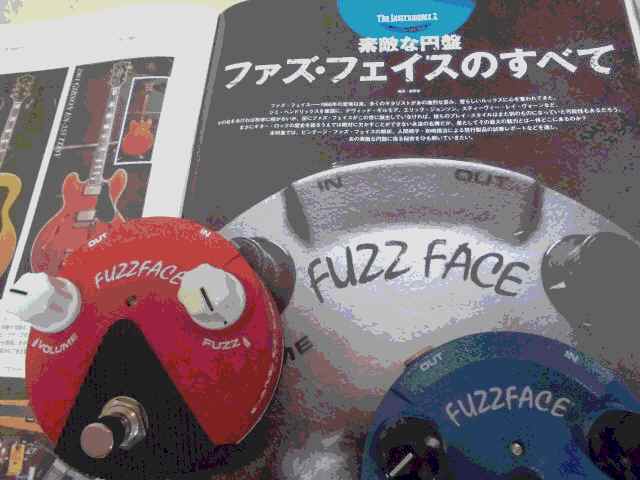

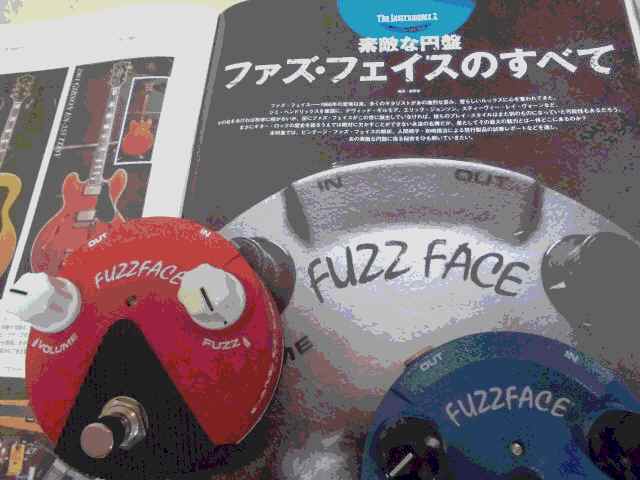

ファズはジミヘン以降マニアを中心に支持されてきた

絶対数からすれば少数派だといえる

近年はファズが再び注目され始めているのだ

このてのギター雑誌の影響も大きいと思う

ギターにヴィンテージがあるようにエフェクターにもヴィンテージがある

特にファズフェイスはメーカーの倒産など歴史的に色々とあるのだ

程度が良いヴィンテージが市場に流通する確立は低い

これもヴィンテージギターと同様なのだ

関心がない家族(遺族)が手放す事で少量流通するという流れになる

私も雑誌で検討して購入したのだ

プロの間では意外にファズの愛用者が多い

レスポール弾きのジョーボナマッサやエリック・ジョンソンも有名なのだ

同社からシグネチャーモデルが発売されている

特にエリックジョンソンが逸話が多い

今回のモデルが発売されるまで試行錯誤を重ね約6年もかかっているのだ

本人の承諾が得られなかったようだ

プロの演奏家の説明はアバウトなのだ

エンジニアのそれとは異なる

感覚の話になる

「いい感じだけど・・もっと音に粘りが欲しいね」

「低音の感じが違うなぁ・・ 抜ける音っていうか」

こんな感じで試作を却下されていたようだ

実際にエリックはライブやレコーディングに10個以上のファズを用意するようだ

すべて同じ種類なのだ

その日にもっとも状態が良い個体を選ぶという逸話が有名なのだ

ある意味ではファズに関してはジミヘン以上の拘りなのだ

ジミヘンはファズに拘っていたのではない

その時代の歪みはファズしかなかったというのが正解なのだ

さらにはアメリカ時代に使っていたファズを自国に忘れてきたのだ

そもそも身軽に渡英したいという気持ちもあったようだが・・

自国で使っていたファズは当時イギリスで30ポンドだった

一方の新鋭のファズフェイスは6ポンドだったのだ

プロ契約が決まっていたが契約金が手に入るのは数ヵ月後だったのだ

デビュー時のストラトはキースの彼女からのプレゼント、その他のギターも借物だった

現代の若手のプロのようにデビュー時に機材が揃っている時代ではなかったのだ

余談だがレスポール弾きのカリスマであるスラッシュもデビュー時は『偽物』を使っていた

大胆にもギブソンのロゴ入りなのだ

友人が制作したギターらしい

そのギターを使った楽曲が大ヒットした

大金を手に入れた後に大金を投じて59年製のレスポールを片っ端から買い漁ったのだ

偽物と知りながらギブソンは責めるどころかシグネチャーモデルの制作を持ちかけてきたのだ

偽物を嫌う本家ギブソン社が偽物レスポールを作ったという逸話も有名なのだ

スラッシュのカリスマ性の凄さなのだ

脱線したが・・・

一昔前のプロは貧しかったのだ

まさに一攫千金なのだ

最近の若手プロには貪欲さがない

「父さんは大手企業の会社員で母さんは専業主婦なんだ」

「高校合格のお祝に買ってもらったレスポールが最初かな?」

それ故に演奏も楽曲にも泥臭さがまったく感じられない

特に金儲けの為にプロになったのではないというタイプも多い

まぁ、ファズとは関係ないが・・

便利な時代になったと思う

一昔前のプロを越える音色を低価格で実現しているのだ

昨今はプロもこんな機材でレコーディングしているようだ

広大なスタジオを何十時間も使えるプロは少ない

スタジオも狭く、時間も短い

モタモタしているようでは次の仕事は来ない

そんな時代なのだ

”レコーディングはスタジオで行うもの・・”

という慣例も昔の話になりつつある

パソコンなどを駆使して自宅で録音しているプロも少なくない

ギター弾きの環境も変化しつつある

素人ギター弾きも同様なのだ

高性能なマルチがあれば完結してしまう

しかしながら便利な時代だからこそアナログも楽しいと感じられるのだ

最近は半々くらいの感じで使っているのだ

実はブログ的にはアナログネタの方が広げられるのだ

「GT-100についてそんなに熱く語られてもねぇ・・」

「俺、そんなの持ってないし・・買う予定ないし」

という金欠の学生さんも少なくないと思う

事情も理解できる

私にもそんな時代があったのだ

”使えるお金はあるがギターには使いたくない・・”

残念だが・・

こんなタイプの人はどんなに練習しても一生上手くはならない

ギターの神様は見ているのだ

今回の音源は真空管でリベンジ?しようと思ったのだが・・

流れでピグノーズになってしまったのだ

電池アンプはなにかと便利なのだ

簡単に音源について説明したい

最初はワウだけのクリーン音なのだ

つまりはピグノーズの素の音という事になる

次に聴こえる妙な音が青いファズの発振なのだ

実はジミヘンはアルバムの中でこの音を

”神様との交信・・・”

という謳い文句で使っているのだ

まぁ、面白い音だが音楽には使えない

ペダルをどんな風に動かしてもまったく音にならないのだ

最後はジミヘンモデルの赤いファズとワウの組み合わせなのだ

いつものように使用ギターはピグなのだ

ジミヘンの画像と共にお楽しみいただきたい

今回の音源のメイン目的は『ファズの発振音』なのだ

ファズの購入を検討している方の参考になれば幸いだと思う

音源とブログが気に入った方は

いつものようにブログランキングにご投票いただきたい↓ ↓

↓ ↓

↓

帰宅後にブログランキングの集計をチェックしたのだ

なかなか良い数字だと思うのだ

前回の音源は如何だっただろうか?

実はあまり気に入っていないのだ

「もう少し歪みを抑えた方が良かったかな・・?」

「音に腰がないなぁ・・ まぁ、次回頑張ろう」

最近は音源を『量産』している感も否めない

自分ではなかなか満足いく音が録れない(弾けない?)と感じる事も多い

まぁ、この自己反省が向上心に結びついていると思うが・・

じっくりと腰を据えた音作りを目指したい

ジミヘン続きということで・・

今回はファズフェイスとワウを使った音源をご紹介したい

ジミヘン好きにとっては必須アイテムなのだ

ジミヘンはVOX製のワウを愛用していたが改造ペダルである事は広く知られているのだ

ファズフェイスもデフォルトで使っていた個体は皆無なのだ

渡英して発表したファーストアルバムに使っていたファズも内部に手を加えている

ジミヘンが信頼を寄せていたロジャーメイヤーというエンジニアがいたのだ

ジミヘンの音作りのキーパーソンになっている

ジミヘンとのプロジェクトが実を結び、ジミの亡き後、成功を収めているのだ

読者の皆さんはワウペダルを使った事があるだろうか?

ギターの演奏に加え、ペダル操作も加わるだけに初心者には敷居が高いといえる

しかしながら、使いこなせれば相当な武器になると思う

ファズは音色も個性的だが取り扱いにも癖がある

特にワウとの組み合わせにおいて悩みが多いエフェクトなのだ

基本的にワウの接続順は先頭になる

こんな感じなのだ

狙いとして逆に繋ぐ人もいるが・・・

”ワウを通過した音を歪ませる・・・”

”歪んだ音にワウをかける・・・”

似て非なりなのだ

最後に音源をご紹介するが・・

ワウを先頭に配置する通常の接続方法では『発振』してしまうのだ

つまりは制御不能という事なのだ

実際に当時のジミヘンもこの症状に悩まされていたようだ

ポイントは『バッファ』なのだ

興味ある方はネットで検索してみていただきたい

勉強になると思う

青いファズではまったく使えない

単体としてはとても良い音なのだ

ギター側のボリュームを絞った時のクランチはまさにジミヘンの音なのだ

「ワウと一緒に使えないのか・・困ったな」

その後にジミヘンの後期仕様のファズを入手した

実はこのワウが優れモノでワウと一緒に使えるように改良されている

レビューなどでもこの部分に触れる人は少ない

何故だろうか?

単体使用ではとてもパワフルな音を聴かせてくれる

ジミヘンのたった4年のプロキャリアの中で様々な音を創造してきた

繊細なジミヘン、ワイルドなジミヘン、ブルージーなジミヘン・・・

ファズもゲルマニウム仕様、シリコン仕様と色々と使っているのだ

好みの音から逆算して機材を揃える必要があると思う

現状では2個のファズで間に合っている

ファズは音はワイルドだが取り扱いは繊細なのだ

正直、初心者には向かないと思う

ワウとの組み合わせにしても通常の歪み系ならば特に問題はない

どんな使い方をしてもそれなりに音になる

zoomのマルチにもファズのモデリング音が入っている

先に述べた接続でも発振しない

つまりは音そのものが異なるという事なのだ

雰囲気は似ているが別の音・・・

”ファズ風の歪み・・・”

という立ち位置になる

マルチ一個ですべてを済ませる事はできない

「遊びだから何でもイイ・・・」

という人以外はそれなりに拘って欲しい部分なのだ

近年、モデリングのデジタル技術は進歩した

それでもアナログ回路の音を忠実に再現する事は難しい

仮に録音結果に差異がないとしても弾き心地がまったく異なるのだ

ファズはジミヘン以降マニアを中心に支持されてきた

絶対数からすれば少数派だといえる

近年はファズが再び注目され始めているのだ

このてのギター雑誌の影響も大きいと思う

ギターにヴィンテージがあるようにエフェクターにもヴィンテージがある

特にファズフェイスはメーカーの倒産など歴史的に色々とあるのだ

程度が良いヴィンテージが市場に流通する確立は低い

これもヴィンテージギターと同様なのだ

関心がない家族(遺族)が手放す事で少量流通するという流れになる

私も雑誌で検討して購入したのだ

プロの間では意外にファズの愛用者が多い

レスポール弾きのジョーボナマッサやエリック・ジョンソンも有名なのだ

同社からシグネチャーモデルが発売されている

特にエリックジョンソンが逸話が多い

今回のモデルが発売されるまで試行錯誤を重ね約6年もかかっているのだ

本人の承諾が得られなかったようだ

プロの演奏家の説明はアバウトなのだ

エンジニアのそれとは異なる

感覚の話になる

「いい感じだけど・・もっと音に粘りが欲しいね」

「低音の感じが違うなぁ・・ 抜ける音っていうか」

こんな感じで試作を却下されていたようだ

実際にエリックはライブやレコーディングに10個以上のファズを用意するようだ

すべて同じ種類なのだ

その日にもっとも状態が良い個体を選ぶという逸話が有名なのだ

ある意味ではファズに関してはジミヘン以上の拘りなのだ

ジミヘンはファズに拘っていたのではない

その時代の歪みはファズしかなかったというのが正解なのだ

さらにはアメリカ時代に使っていたファズを自国に忘れてきたのだ

そもそも身軽に渡英したいという気持ちもあったようだが・・

自国で使っていたファズは当時イギリスで30ポンドだった

一方の新鋭のファズフェイスは6ポンドだったのだ

プロ契約が決まっていたが契約金が手に入るのは数ヵ月後だったのだ

デビュー時のストラトはキースの彼女からのプレゼント、その他のギターも借物だった

現代の若手のプロのようにデビュー時に機材が揃っている時代ではなかったのだ

余談だがレスポール弾きのカリスマであるスラッシュもデビュー時は『偽物』を使っていた

大胆にもギブソンのロゴ入りなのだ

友人が制作したギターらしい

そのギターを使った楽曲が大ヒットした

大金を手に入れた後に大金を投じて59年製のレスポールを片っ端から買い漁ったのだ

偽物と知りながらギブソンは責めるどころかシグネチャーモデルの制作を持ちかけてきたのだ

偽物を嫌う本家ギブソン社が偽物レスポールを作ったという逸話も有名なのだ

スラッシュのカリスマ性の凄さなのだ

脱線したが・・・

一昔前のプロは貧しかったのだ

まさに一攫千金なのだ

最近の若手プロには貪欲さがない

「父さんは大手企業の会社員で母さんは専業主婦なんだ」

「高校合格のお祝に買ってもらったレスポールが最初かな?」

それ故に演奏も楽曲にも泥臭さがまったく感じられない

特に金儲けの為にプロになったのではないというタイプも多い

まぁ、ファズとは関係ないが・・

便利な時代になったと思う

一昔前のプロを越える音色を低価格で実現しているのだ

昨今はプロもこんな機材でレコーディングしているようだ

広大なスタジオを何十時間も使えるプロは少ない

スタジオも狭く、時間も短い

モタモタしているようでは次の仕事は来ない

そんな時代なのだ

”レコーディングはスタジオで行うもの・・”

という慣例も昔の話になりつつある

パソコンなどを駆使して自宅で録音しているプロも少なくない

ギター弾きの環境も変化しつつある

素人ギター弾きも同様なのだ

高性能なマルチがあれば完結してしまう

しかしながら便利な時代だからこそアナログも楽しいと感じられるのだ

最近は半々くらいの感じで使っているのだ

実はブログ的にはアナログネタの方が広げられるのだ

「GT-100についてそんなに熱く語られてもねぇ・・」

「俺、そんなの持ってないし・・買う予定ないし」

という金欠の学生さんも少なくないと思う

事情も理解できる

私にもそんな時代があったのだ

”使えるお金はあるがギターには使いたくない・・”

残念だが・・

こんなタイプの人はどんなに練習しても一生上手くはならない

ギターの神様は見ているのだ

今回の音源は真空管でリベンジ?しようと思ったのだが・・

流れでピグノーズになってしまったのだ

電池アンプはなにかと便利なのだ

簡単に音源について説明したい

最初はワウだけのクリーン音なのだ

つまりはピグノーズの素の音という事になる

次に聴こえる妙な音が青いファズの発振なのだ

実はジミヘンはアルバムの中でこの音を

”神様との交信・・・”

という謳い文句で使っているのだ

まぁ、面白い音だが音楽には使えない

ペダルをどんな風に動かしてもまったく音にならないのだ

最後はジミヘンモデルの赤いファズとワウの組み合わせなのだ

いつものように使用ギターはピグなのだ

ジミヘンの画像と共にお楽しみいただきたい

今回の音源のメイン目的は『ファズの発振音』なのだ

ファズの購入を検討している方の参考になれば幸いだと思う

音源とブログが気に入った方は

いつものようにブログランキングにご投票いただきたい↓

↓

↓ ↓

↓