これまで私のホームページに、講義で使用するプリントなどをアップしてきましたが、今回、試験的にこのブログにもアップしていきます。5月26日の「税法」で使用する予定のプリントです。課税要件についてまとめたものです。

今日、法務省から、司法試験予備試験の受験者数が発表されました(但し、速報値です)。朝日新聞社が、今日の17時16分付で「司法試験の予備試験受験者、初の1万人超」として報じています。

予備試験が始まったのは2011年で、これまで受験者数が増え続けています。今年は1123人増の10347人です。ちなみに、出願者数は昨年の段階で1万人を超えています。

昨日(5月18日)、全国7会場で短答式試験が行われました。その後、7月12日および13日に論文式試験が札幌市、東京都、大阪市および福岡市で、10月25日および26日に口述試験が東京都(またはその周辺)で行われることとなっており、合格発表は11月6日です。

予備試験そのものには受験回数制限がありません。また、予備試験に合格することにより、法科大学院修了者と同等の資格が得られますので、司法試験(本試験)を受けることができます(但し、回数制限も加わります)。

昨年行われた司法試験で明らかになっていますが、予備試験の合格率は2割程度であるものの、予備試験合格者の司法試験(本試験)合格率は非常に高く、どの法科大学院よりも高いという結果も示されています。今後、法科大学院ではなく、法学部が気合いを入れて予備試験対策などをする必要がある、と言えるかもしれません。

今日、青葉台へ行って本を買ったのですが、フラッと立ち寄ったヴィレッジ・ヴァンガードで、YMOのファースト・アルバムの2枚組CDを見てしまい、買いました。税抜きで2000円でした。

よく知られている話ですが、YMOのファースト・アルバムには、1978年発売の日本オリジナル盤と、1979年発売の全世界発売盤(アメリカでのリミックスを経たもの)があります。オリジナル盤がLPで発売されたのは僅かな期間で枚数も少なく、YMOが大流行した1980年頃に一般のレコード屋で購入できたのは全世界発売盤でした。私は、小学校5年生だった1979年に全世界発売盤を購入しましたが、日本オリジナル盤は近所のレコード屋で売られておらず、しばらく時間が経過してから秋葉原の石丸電気で見つけ、手に入れました。

二つのヴァージョンを聴き比べれば、多くの違いを見つけることができます。最大の違いは収録曲数で、オリジナル盤は10曲(A面5曲、B面5曲)なのですが、全世界発売盤は9曲(A面5曲、B面4曲)であり、オリジナル盤のB面最後にあった「アクロバット」が外されています。この他、「コンピューター・ゲーム”インベーダーのテーマ”」は全く違う曲になっていますし、「東風」(全世界発売盤では「イエロー・マジック(東風)」)については、全世界発売盤にのみ吉田美奈子さんのヴォーカルが入っている(但し、当初の録音でも入っていたそうです)、など、あげていくときりがない(?)ほどです。

どちらが良いかは好みによりますが、細野晴臣氏はオリジナル盤のほうを好むと何度か発言されています。皆様はいかがでしょうか。私は、「東風」と「ブリッジ・オーバー・トラブルド・ミュージック」については全世界発売盤のほうがよいと思っています。

ところで、YMOに限らず、時折、ファースト・アルバムについて異なるヴァージョンのレコードが発売されることがあります。これを知ると探したくなったりするものですが、発売される国によって曲順を変えたり、場合によっては収録曲を変えたりすることは、意外に多いようです。

私がLPで買ったのは、トーマス・ドルビーの「光と物体」です。「彼女はサイエンス」がヒットしたことで、この曲と「ワン・オブ・アワ・サブマリン」が入った「光と物体」が圧倒的に有名ですが、実はその2曲が入っているアルバムは1983年発売の再発盤です。オリジナルは1982年に発売されており、「彼女はサイエンス」と「ワン・オブ・アワ・サブマリン」はなく、「悲しく無垢な子供たちへ」が収録されていました(曲順も再発盤と全く異なります)。私は六本木WAVEで、1982年にアメリカで発売されたヴァージョンのLP(レーベルはハーヴェスト)を買ったのですが、これはイギリスでのオリジナル盤と曲順が異なる上に、ドルビーの最初のシングル盤の曲である「アージ」と「ライプツィヒ」が収録されていました。また、オリジナル盤と再発盤とを比べてすぐにわかる違いは「ラジオ・サイレンス」です。全く違う編曲であるため、最初は別の曲かと思われるかもしれません(矢野顕子さんが参加していることでも有名な曲ですが、それは再発盤のほうです)。

YMOを話を戻しますと、私がYMOをよく聴いていたのは、1979年から1981年の秋頃までです。テレビ朝日の朝の番組で「テクノポリス」がBGMとして使われていたことから興味を持ち、聴き出した訳です。シンセサイザーに関心を持ち出したきっかけともなっています。そして、ファースト・アルバムから「テクノデリック」まで買いました。しかし、中学校に入ってからジャズ・フュージョンに興味を持ちだし、渡辺香津美さんの「トチカ」や「ドガタナ」を聴いたことで、YMOから離れてしまいました。1982年に活動休止となったことも大きかったのかもしれません。そして、1983年に発売されたアルバムはどれも買っていません。

今回は、「待合室」に第333回として2009年10月19日から26日まで掲載した記事の再掲載です。内容は、一部を修正しましたが、基本的に当時のままですので、御注意ください。

唐津城址、とくに天守閣からは、唐津市街、そして海がよく見えます。天守閣内では撮影禁止となっていますので、 残念ながら中の展示物などを紹介することはできません。

そこで、天守閣の外から、まずは海を撮影しました。あちらこちらに島が浮かび、よい風景です。

これは、唐津城址から北あるいは北東のほうを眺め、撮影したものです。ちょうど雲が多くなった時なので、少し暗くなっています。

再び高島です。台形のような、子どもが公園の砂場で作る山のような、面白い形をしています。

方向をずらして、海そのものを撮影しました。奥のほうに見えるのはどこでしょうか。 福岡県の糸島半島でしょうか。私が滞在している福岡市は、唐津市からかなり離れています。

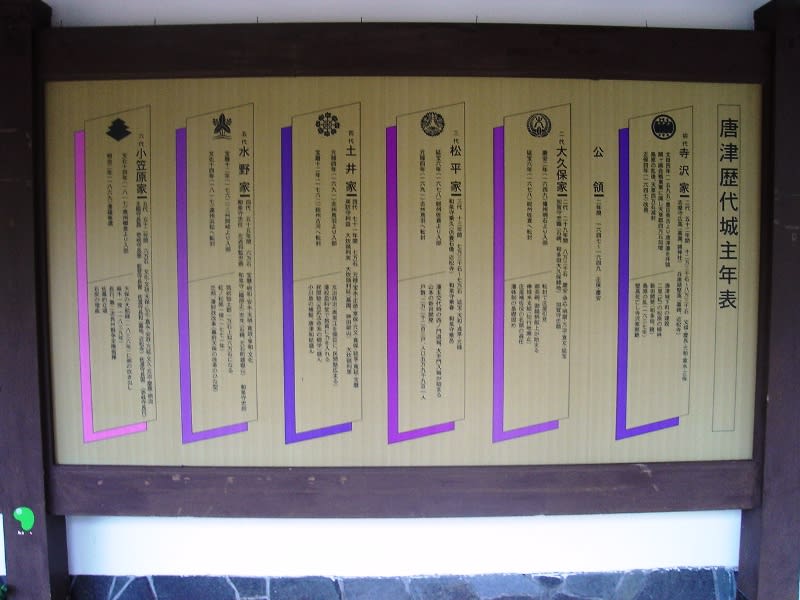

さて、これから天守閣に入ろうと思うのですが、入り口の所に歴代の城主を示した年表がありました。 初代は寺沢家で2代52年間、1599年に豊臣秀吉から拝領したとのことですが、1647年に改易されています。この年に唐津は公領、言い換えれば天領となりました。以後、大久保家、松平家、土井家、水野家、小笠原家と城主が変わります。その中には水野忠邦の名前もあります。忠邦は1794年に生まれ、1817年まで唐津藩主の地位にありました。その後、浜松藩主として転封され、後に大坂城代、京都所司代を歴任します。老中となって1841年から1843年まで天保の改革を断行したことは有名です。しかし、この改革は失敗し、忠邦は失脚しました。そればかりでなく、江戸幕府は混迷と危機の度合いを深めていきます。

久しぶりに猫を撮影しました。白猫です。

それにしても、何故かはわからないのですが、城址など、公園には必ず猫がいるものです。住み着いているのでしょうか。

この猫には首輪がありませんので、 飼い猫ではないようです。やはり、城址かその近所に棲んでいるのでしょう。いったい何をしているのでしょうか。

城址の南側に斎藤茂吉の歌碑があります。彼は医師であり、歌人でもありました。松浦川は唐津城址の下のほうを流れる川で、武雄市に発し、伊万里市を通り、唐津湾に注ぐ一級河川です。

茂吉の歌碑の左隣にある説明です。

唐津城址を見終わり、唐津駅まで歩きました。これから、滞在先の福岡市に戻ります。筑肥線に乗ればよいのですが、福岡空港まで走る6両編成(姪浜まで車掌も乗務)と、 筑前前原まで走る3両編成(ワンマン)の双方があります。私が乗ったのは筑前前原行です。筑前前原で福岡空港行に乗り換えることができますので、これに乗ることとします。

上の電車は103系1500番台です。103系は国鉄時代に製造された車両としては最大の両数で、首都圏や京阪神でお馴染みでしたが、既に首都圏では見られなくなっています。元々は非貫通車ですが、常磐線と営団千代田線を走った1000番台、中央線・総武線と営団東西線を走った1200番台などは地下鉄線内を走るために貫通扉が付けられていました。九州では筑肥線しか走っていない103系1500番台にも貫通扉がついています。

ちなみに、JR九州の路線のうち、電車が走る鹿児島本線、日豊本線、長崎本線など大部分の路線は交流で電化されており、直流1500Vで電化されているのは筑肥線の姪浜~唐津および唐津線の唐津~西唐津だけです。これは福岡市営地下鉄空港線と相互乗り入れを行うためです。

今回は、「待合室」に第330回として2009年9月28日から10月5日まで掲載した記事の再掲載です。内容は、一部を修正しましたが、基本的に当時のままですので、御注意ください。

唐津城址から海はすぐそばです。そこで、天守閣に入る前に、城址からの眺めを楽しむこととしました。

糸島半島から西のほうには、いくつもの島があります。唐津城址からも見えます。上の写真は、ほぼ東のほう、福岡方面を撮影してみたものです。遠くのほうにかすんで見えるのは福岡県のどの辺りでしょうか。糸島半島かもしれません。

面白い形をした山だと思い、撮影してみました。台形のように見えますし、子どもが作った砂山のようにも見えます。

手元に佐賀県の地図がないので、仕方がなく、福岡県の道路地図を見ました。詳しくはないのですが、唐津周辺も載っています。それによると、高島のようです。

天守閣入口の近くに、大木があります。関東であれば、杉、松などというところが普通でしょう。しかし、九州の場合は、東京などでは見られない種類の大木があります。この大きさといい、幹の外見といい、樹齢はかなりのものであると思われますが、案内板があるので見ることとしましょう。

九州ではよく名前を聞くホルトノキでした。樹齢300年を超えているといいますから、少なくとも江戸時代からここに生きているということになります。

このホルトノキですが、 日本語らしく記せばホルトの木となります。モガシという別名もあります。ホルトノキ科の常緑高木であって、樹皮を染料として使うとのことです。ホルトはポルトガルのことです。昔はホルトガルともいい、その略がホルトです。ホルトノキは西日本に自生するそうで、東日本ではあまり知られていないのですが、小笠原諸島には近い仲間としてシマホルトノキがあるとのことです。なお、ホルトノキはオリーブの別名でもあります。

方角を変えました。唐津市は、川の河口に開けた街で、左側は国鉄旧東唐津駅の場所です。現在の東唐津駅は南へ何キロメートルか移動しておりますので、奥のほうに見える橋が筑肥線でしょう。

また方角を変えました。私が唐津城の天守閣を目指して歩いた道路が、下に通っています。手前の右側は唐津東高校です。この川はかなりの急なカーブを描き、海に出ようとしています。

今回は、「待合室」に第325回として2009年8月8日から17日まで掲載した記事の再掲載です。内容は、一部を修正しましたが、基本的に当時のままですので、御注意ください。

しばらく間が空きました。

唐津市を歩いています。もう二ノ門堀を過ぎました。唐津城址を目指して歩き続けます。

唐津城址を見上げる場所に、佐賀県立唐津東高校があります。その高校の校庭付近から天守閣を撮影してみました。

この道を真直ぐ進むと、東唐津に出ます。途中に橋があります。松浦川の河口なので、すぐそばは唐津湾です。ちなみに、筑肥線の東唐津駅は、福岡市営地下鉄との相互乗り入れ開始に伴う電化および経路変更の前には唐津市東唐津4丁目にありました。

2008(平成20)年は唐津城築城400周年でした。そのことを示す案内があちらこちらにありました。上にデザインされている六つの絵は、勿論、唐津城主となった大名たちの家紋です。どの 家紋が何家のものなのか、私にはよくわからないのが残念です。ちなみに、私の家系の家紋は上のどれでもないことだけはわかっています(上列中央の家紋が近いと言えなくもないのですが 、藤の向きが逆です)。

いよいよ、唐津城址の入口です。やはり築城400年の案内板が立てられています。或る意味で良い時に来たものです。そう言えば、私は1999年8月に鹿児島市を訪れたのですが、その時もザビエル上陸450周年ということで、県立美術館などで特別展示が行われていました。

唐津城の略歴が書かれた案内板です。この唐津から西のほう、半島の西側に名護屋城がありましたが、その解体資材を用いたというのは本当なのでしょうか。 また、歴代の譜代の家系が入場していたということですから、唐津藩は幕府にとって重要な場所であったということなのでしょう。ここには書かれていませんが、一時期には水野忠邦が藩主であったこともあります。

この案内板中に「藩主の住居は高校敷地となっています」と書かれていますが、それが先ほど通った唐津東高校です。

天守閣に行くために、この階段を登ります。それほど急でもなく、 比較的登りやすいといえます。私が入ったのはもう夕方と言ってもよい時刻でしたので、それほど人は多くなかったのですが、これから天守閣に向かうという人も何人かいました。逆に、この階段を下りていく人をあまり見かけていません。

階段を登り終えました。天守閣です。但し、これは再建されたものです。1966(昭和41)年に完成したといいますから、私が生まれる2年前のことです。

天守閣の入口の前まで来ました。これから天守閣に入ります。すぐそばが唐津湾なので、海の景色が楽しみでもあります。