仕事の都合で、何年ぶりかわからないほど久しぶりに、横浜市営地下鉄の関内駅を利用しました。

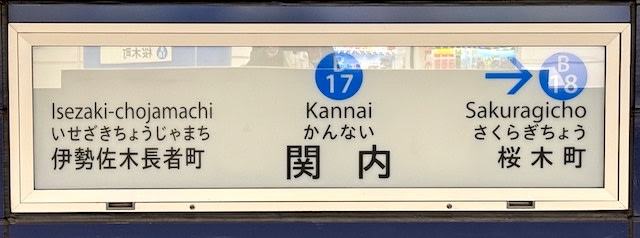

横浜市営地下鉄ブルーラインの途中駅というイメージがありますし、駅ナンバリングもB17となっていてどう見ても起点駅には見えません。

しかし、そもそもブルーラインというのは正式な名称ではありません。横浜市営地下鉄は、横浜市の条例では横浜市高速鉄道といい、ブルーラインは高速鉄道1号線および3号線からなることが横浜市高速鉄道連絡運輸規程別表から明らかになります。ただ、路線の起点や終点に関して他の条例などの根拠があるはずですが、横浜市例規集を見てもわかりません。そこで国土交通省鉄道局監修『令和五年版鉄道要覧』を参照しますと、次の通りです。

1号線:起点は関内駅、終点は湘南台駅。距離は19.7km。

3号線:起点は関内駅、終点はあざみ野駅。距離は20.7km。

4号線:起点は日吉駅、終点は中山駅。距離は13.0km(いわゆるグリーンラインです)。

そう、関内駅は1号線および3号線の起点なのです。

ところで、横浜市営地下鉄には2号線がありません。勿論、最初から計画されていなかった訳でなく、1966年7月15日付の都市交通審議会答申第9号において屏風浦駅から神奈川新町駅までの路線として登場しており、横浜市が計画するに至ったのです。しかし、結局実現することがなかったため、欠番扱いとなった訳です。

また、1号線の関内駅から伊勢佐木長者町駅までと、3号線の関内駅から新横浜駅までは、横浜市営地下鉄で最初に免許が付与された区間です(1967年3月17日付)。しかし、実際には1号線の伊勢佐木長者町駅から上大岡駅までの区間が最初に開業しています(1972年12月16日)。次いで、1号線の関内駅から伊勢佐木長者町駅までの区間および上大岡駅から上永谷駅までの区間、ならびに3号線の関内駅から横浜駅までの区間が開業しました(1976年9月4日)。

関内駅の構造は面白いものです。御存知の方も多いと思われますが、ホームが2層になっており、1番線と3番線がありません。これは、3号線を山下町から現在の港北ニュータウン付近までとすることが予定されていたためであるようです。もっとも、3号線の起点および終点は計画の段階で何度か変わったようですので、確実な資料が手元にない状況ではよくわからないと記さざるをえません。仮に関内駅から山下町まで開業していれば、1番線が山下町方面、2番線が上大岡方面、3番線が山下町方面からの到着ホーム、4番線が上大岡方面からの到着ホームとなっていたはずです。

しかし、事情があって関内駅から山下町までの区間は開業せずに終わりました。おそらく、建設工事もなされなかったのでしょう。関内駅に準備がなされた程度で終わりました。

横浜市営地下鉄は、開業時から現在に至るまで、1号線と3号線を一体的に扱っていますから、関内駅で実は路線が分かれているということは意識されません。隠れた歴史なのです。

もう一つ、横浜市営地下鉄について興味深い事実を記しておきましょう。

1号線および3号線は、軌間1435mmで、電圧は750V、しかも第三軌条方式です。これは大阪メトロ(かつての大阪市営地下鉄)の御堂筋線、谷町線、四つ橋線、中央線および千日前線と同じです。電圧が750Vというのは関東地方ではあまり例がなく、第三軌条方式となると横浜市営地下鉄ブルーラインだけです(東京メトロ銀座線および丸ノ内線は600V)。その理由はよくわからないのですが、東京メトロ銀座線および丸ノ内線で750Vへの昇圧が予定されていることがヒントになっているのかもしれません。また、1970年代に関東地方で新設開業した鉄道路線で第三軌条を採用したのも横浜市営地下鉄のみです。おそらくは計画が立てられた年代の影響もあるでしょうし、他の鉄道路線への直通運転も予定されていなかったことや建設費の問題もあったものと考えられます。