●東京大学とHAL東京が提案する、“話しかた”が学べるゲームとは

2014年10月26日、東京大学 本郷キャンパスにて、発達障害を抱えた若者の就学・就労を支援するシンポジウムが開催された。講演では、テクノロジーの活用や社会的な取り組みなど、発達障害を抱えた人へのさまざまな支援について提案されたほか、専門学校HAL東京(hal.jp)の学生チームと東京大学が協力して制作した会話練習ゲーム『こみゅけん! いまさら聞けない友達の作り方』(以下、『こみゅけん!』)が紹介された。発達障害の人を対象にした会話練習ゲームとはどのようなものか、ここでお伝えしよう。

まず、発達障害とは何か、ということに触れておきたい。一般で定義されている範囲は広く、たとえば読み書きに困難があること、“空気を読む”ことが苦手ということ、特定のことにこだわりが強いこと、ものごとの優先順位をつけにくいことという特徴があるそうだ。その程度は人によってさまざまで、大人になっても発達障害があることに気付かず、仕事上のやりとりやコミュニケーションの問題に悩まされたり、ひきこもりやうつ病といった二次的な問題を引き起こすこともあるらしい。

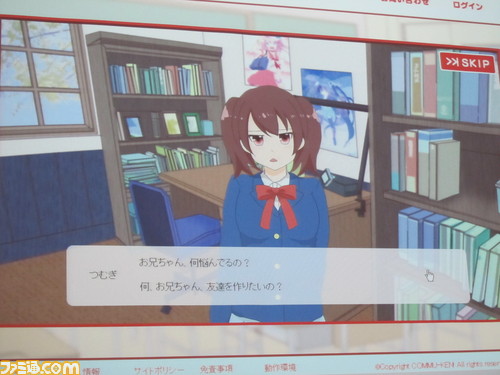

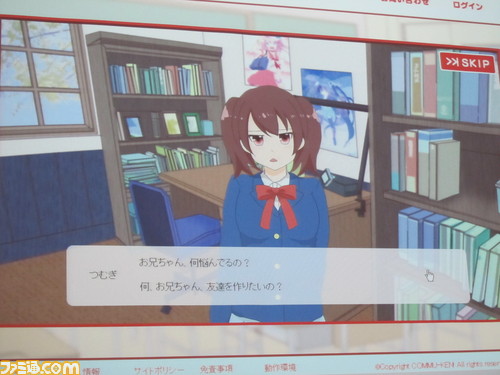

『こみゅけん!』は、発達障害の特徴などによりコミュニケーションに苦手意識がある人々を対象としており、友だちとうまく会話をする方法を学ぶことを目的とした、ブラウザ上でプレイできる会話練習ゲーム。本作の主人公は、友だちを作ろうとしているが、どう話しかればいいかがわからない高校2年生の男の子。彼が友だちを作るため、4つの選択肢からよりよい内容の会話を選ぶというのが基本のゲーム内容だ。

▲第1ステージでは、“フツメン”の男の子に話しかける。制限時間も設けられている。

このゲームの大きな特徴となっているのが、性格がツンデレな妹“つむぎ”ちゃんから、よりよいコミュニケーションのアドバイスがもらえるということだ。つむぎちゃんにはちょっと怒られることもあるが、基本的には“デレ”成分が多めに含まれているので、失敗してもそれほど落ち込まずにつぎのステップに行けそうだ。さらに、本作には選択肢に制限時間が設けられている。これは現実の世界でも、会話ではある程度のテンポが必要なことを反映したものだそうだ。

『こみゅけん!』の制作を手掛けたHAL東京の学生チームでリーダーを務めたWEB学科の篠原佳奈美さんと、サーバー構築を担当した高度情報処理学科の松谷勇希さんによると、コミュニケーション面で発達障害を抱えた人には、“会話を学べない”悪循環があるという。人と話すことに自信がなくなると、人とあまり関わろうとしなくなり、そのことでより自信がなくなってしまい、さらにうまく話すための方法がわからなくなってしまう……という状況に陥ってしまうとのこと。

そうした悪循環から脱出するために、チームはクイズ形式で話しかたのコツを習得できるゲームを提案し、サポートキャラクターがよりよい話しかたを教えてくれるようにするアイデアも取り入れられたらしい。この“話しかたを学ぶ”ということのゲームならではのいいところは、自分のペースで進められること、何度もくり返しプレイできること、うまく選択肢を選ぶことができなくても現実の対人関係に影響が出ないということだそうだ.

▲「その時計格好いいね」という選択肢を選ぶと、つぎの会話にもつなげそうな雰囲気となった。こうしてコミュニケーションのコツを掴むことができるのだ。

以下に『こみゅけん!』の制作を担当した、東京大学院 臨床心理学コース 博士課程2年の大学院生である高岡佑壮さんと大上真礼さん、HAL東京の学生チームへの、ゲームへのインタビューをお届けしよう。なお、話を聞いたHAL東京の学生チームは、以下のメンバーとなる。

・チームリーダーでありWEB学科の篠原佳奈美さん

・キャラクターデザインを担当したグラフィックデザイン学科(現CGデザイン学科)の赤羽南穂さん

・ロゴとサイトのデザインを担当したグラフィックデザイン学科(現 CGデザイン学科)の一ノ瀬正太郎さん

・サーバー構築を担当した高度情報処理学科の松谷勇希さん

・サーバー構築を担当したWEB開発学科の久保勝也さん

・データーベース構築を担当した高度情報処理学科の加藤満男さん

――女の子に会話の方法をアドバイスしてもらえるというゲーム内容は、どのようにして決まったのでしょうか。

高岡佑壮さん じつは、初めは女の子と会話を進めて好感度を上げていくという、まっとうな恋愛ゲームにする意見もあったんです。しかし、それで最終的に“仲よくなる”で終わったら寂しすぎると考えて、ずっと主人公のことを見てくれるつむぎちゃんという妹キャラを設定したんです。

大上真礼さん 統計上から見ても発達障害の人は男性が多いので、男の子を主人公にしようと考えました。それで、話し相手が女の子だとハードルが高いので、第1ステージは話しかけやすい“フツメン”の男の子にしようというふうに決まっていきました。

----なぜ、主人公にアドバイスをする女の子をツンデレにしたのでしょうか。

高岡佑壮さん “アメとムチ”の使い分けのためです。つむぎちゃんにはやさしい顔ときびしい顔をバランスよく合わせ持って欲しかったんです。ただ、当初に私がシナリオを書いたつむぎちゃんはあまりにも毒舌すぎて、HAL東京のみなさんから「心が痛い」というツッコミをもらったりもしました(笑)。話し合いを進めていって、いまのように柔らかい感じのキャラクターになりましたね。

——つむぎちゃんの魅力について教えてください

松谷勇希さん 僕に妹がいたらこういう子がいいな、と思える理想的な妹です(笑)。表情ひとつひとつがかわいいので、ぜひ萌えてください。

赤羽南穂さん 私がキャラクターデザインを担当したのですが、つむぎちゃんは見た目からして、ツインテールでちょっとつり目という、いい意味でのステレオタイプなツンデレキャラになっていると思います。ぜひ、つむぎちゃんを愛でてください。

――制作期間はどのくらいなのでしょうか。

篠原佳奈美さん 制作期間は、これまでで3ヵ月です。そのうち1ヵ月くらいはコンセプトをHAL東京のメンバー全員と、東京大学のおふたりと話し合っていましたね。つむぎちゃんの性格はどうしようか、選択肢はどうしようかと、議論はものすごくヒートアップしました。チームのひとりひとりが自分の担当のところだけでなくて、ほかの部分でも積極的に意見を言ってくれたおかげで、ゲームがよりよいものになったと思います。なお、本作の公開は12月を予定しています。それまでにデバッグ作業をくりかえし行って、追加要素も増やしていく予定です。

――最終的にどのようなコンセプトになったのでしょうか。

高岡佑壮さん 会話がうまくいかないのは、本人の性格のせいではなく、あくまでも“会話の技術”の問題であるということを考えていました。目標としているのは、コミュニケーション上の困難を改善することです。このゲームでは、技術を遊びながら身に着けることができる“きっかけ”になるようにと、チーム一同で制作を進めていきました。

――実際に発達障害がある、またはそうかもしれないと感じている人に『こみゅけん!』をどのようにプレイしてほしいですか?

高岡佑壮さん 何より“気楽にやってほしい”です。現実でコミュニケーションがうまくいかないと、「自分がだめなんじゃないか」と否定してしまうところもあると思うんです。ゲーム自体が気軽にできる媒体ですし、かわいい女の子が出るだけでやる気がでると思いますので(笑)、ぜひ一度試してみてください。

大上真礼さん ゲームで「こんな言いかたもあるのか」と会話のバリエーションの多さに気付きながら楽しんでほしいです。

篠原佳奈美さん 私は人とのかかわり合いを悩んでいる人を間近で見ていた経験があったので、本作をプレイすることで、ちょっとでも会話に苦手意識がある人の不安要素がなくなればうれしいです。

加藤満男さん コミュニケーションが苦手な人たちの、チャレンジの第一歩にしてほしいです。

一ノ瀬正太郎さん 『こみゅけん!』はTwitter、facebook、Google+といったSNSと連携ができるようになっています。そこから、多くの人がこのゲームのことと、発達障害の人のことを知ってほしいです。

久保勝也さん ひと通りプレイしていると、『こみゅけん!』は会話が苦手な僕自身にも必要なものだと思いました。発達障害でない人にも、ぜひ遊んでもらいたいです。

最後に、高岡佑壮さんが提唱する“コミュニケーションが苦手な人でも、苦手さを持ちつつも意識して“話しかた”を身につけることは可能である”ということに触れておきたい。高岡さんのもとに訪れたクライアントのなかには、上司の「そこの椅子をどうにかして」と命じられたときに、「どうにか」という意味がわからず、何もすることができない、という人がいたそうだ。

発達障害がある人は、こうした会話に隠された“裏の意味”を想像することが難しく、ひとりで思い悩んで、仕事やコミュニケーションがうまくいかないことが多いのだそうだ。ところが、このクライアントの場合、高岡さんに「具体的に聞き返すこと」を提案され、話しかたを変えることで、問題が改善できたという。

この例からわかる通り、会話がうまくいくかどうかは本人の性格とは別の“話しかたのスキル”によって決まる部分も大きい。『こみゅけん!』では発達障害がある人が、このようなつまずきやすい会話のポイントをストーリーに組み込んでいるため、遊びながら技術を学ぶことができるようだ。

東京大学による臨床心理の知見や、HAL東京のプログラミングとWebサイト制作スキルという両者の得意分野が活かされた『こみゅけん!』の公開は12月を予定しているとのこと。発達障害のことを知るためのいい機会ともなるので、興味のある方はプレイしてみてほしい。