島根県西部。

昔でいえば石見國、別名石州。

出雲國のお隣を指します。

西端の津和野町から東端の大田市までおよそ150㎞。

石見海浜公園の一角、江津市敬川町石見大崎鼻

ここからの眺めは石見地域でも指折り。

眼前に広がる海岸線と丘陵は、激しい日本海を覆すほど美しい。

ドライブで巡った道を眺めるのもいいですね。

島根県西部。

昔でいえば石見國、別名石州。

出雲國のお隣を指します。

西端の津和野町から東端の大田市までおよそ150㎞。

石見海浜公園の一角、江津市敬川町石見大崎鼻

ここからの眺めは石見地域でも指折り。

眼前に広がる海岸線と丘陵は、激しい日本海を覆すほど美しい。

ドライブで巡った道を眺めるのもいいですね。

味覚は歳とともに変化する。

おふくろの味と呼ばれているものがある。

世に、というほど大げさなものではないが、日本中どこへ行っても「おふくろの味」で通る。

おふくろの味とは、その人が幼少期に家でよく食べていたものであり、母親を想起させるものである。

であるから、世代によって各家庭によって、おふくろの味は全く違ってくる。

今、二十代から四十代の人なら、それはハンバーグであったり、グラタンであったり、カレーであったりするが、昭和の時代に育った人たちは全く違ってくる。

おからの煮たの、ひじきの煮たの、大根の煮たのということになる。

もちろんこのほかにも、きんぴらごぼう、オムレツ、肉じゃがなどあるが、今回は話の都合上このまま話を進めさせていただきます。

子供が生まれると、お父さんの食事は一変して、お子様風になる。

お母さんだって料理を子供用とお父さん用と二種類つくるのは大変だから、ついついお父さんは我慢させられる。

仕事から疲れて帰ってきたというのに、真っ赤っかのケチャップ味のスパゲティを食べさせられるのは気の毒だ。

確かに子供のころは、特別煮物やイワシの丸干しが美味しいとは思わず、それよりも玉子焼きや洋食に心を奪われる時期もあった。

初めてピザを食べたときは「こんなおいしいものがあったのか」とうっとりした。

しかしそれも十代、二十代をピークにだんだん和食のほうに嗜好が移っていった。

若いころは肉類を食べ、歳をとるにつれて魚、野菜とサッパリしたものを好むのは自然ではないか。

しかし世の中、やたらケチャップやマヨネーズを使った味のものが多く、ハンバーグとかスパゲティを好む中高年もいる。

自分がもっと歳をとったら毎食、御飯、みそ汁、焼き魚、煮物を食べてる姿を想像するが、きっとケチャップ味の魔力にとりつかれた人たちは、歳をとっても真っ赤かのスパゲティをフォークで食べるだろう。

将来老人ホームに入居して、食堂の隣のテーブルにいる老人が、そんなものを食べてたら、やっぱり嫌だろうなと思うのである。

だが和食ばかりでは飽きる。

たまには中華もいいんじゃないかい。

ということで雲南市三刀屋のドンシューの麻婆豆腐

料理の鉄人、陳健一の流れを汲む四川料理のお店。

点心もいいね

結局和食にこだわらず、何でも美味しくいただけるうちが花ですね。

ご存知、ラーメン激戦区の島大近くの塩や

いつもなら塩ですが、この日は梅塩をいただいた

いつの間にか全体的に50円アップしてた。

それだけご無沙汰だったのかなぁ、なんて考えたりするが、前回はいつだったのか覚えてないけどそんな昔ではないはず。

ちょこちょこっと身近なラーメン店で、飯を食うのがアタクシの人生のささやかなヨロコビであります。

梅のエキスタップリ

これはこれで悪くはないが、やっぱりスタンダードな塩が一番よろしいようで。

ごちそうさんでした。

昭和という時代の男は、会社でも家庭でも責任を背負って生きていて、それがまた自分のやる気につながっていた。

昔はどんな夫、父親であれ、とりあえず家長は立派であると、家の中では持ち上げられてた。

おかずが一品多いとか、テレビのチャンネル権を持っているとか、優遇されていたものだ。

お父さんが働いてくれているからこそ、みんな生活できるのだから感謝せよと、母親も子供たちに言い渡していた。

しかし今の父親は家庭内の優遇装置は剥奪されて立場が弱い。

おかずが一品多いどころか、仕事でクタクタになって家に帰っても食事すら無かったりする。

妻からは「あんたが遅いのが悪い」と説教される。

テレビのチャンネル権などなく、妻子のいいなりになるしかない。

毎月、銀行にお金を補充する人みたいな扱いになってしまった。

それでもたまに帰宅して食事を見て「おかず、これだけなのか」

と言ったりすると、体調不良なのに毎日食事を作る苦労がわかってんのか。

食事を作ってもらって文句を言うな。

などなど言いたいことは山ほどあるが、それを全部ひっくるめて「じゃあ食べなくていいよ」

と皿を片づけようとすると、妻に従って黙って食べ始める。

他人の目には見えない家庭内の出来事は、明らかに男の自己犠牲の人生なのだ。

昔のように星飛雄馬のお父さん、「巨人の星」の星一徹のようなちゃぶ台ひっくり返しは、明らかに過去のものになった。

平成と言う時代もいよいよカウントダウン。

新元号に変わる未来のお父さんの姿は、アタクシには想像すらできないのであった。

「団塊の世代」「護送船団方式」などの名づけの親、民間人でありながら経済企画庁長官などを務めた堺屋太一氏が亡くなった。

官民双方の立場で多彩な才能を発揮されていた。

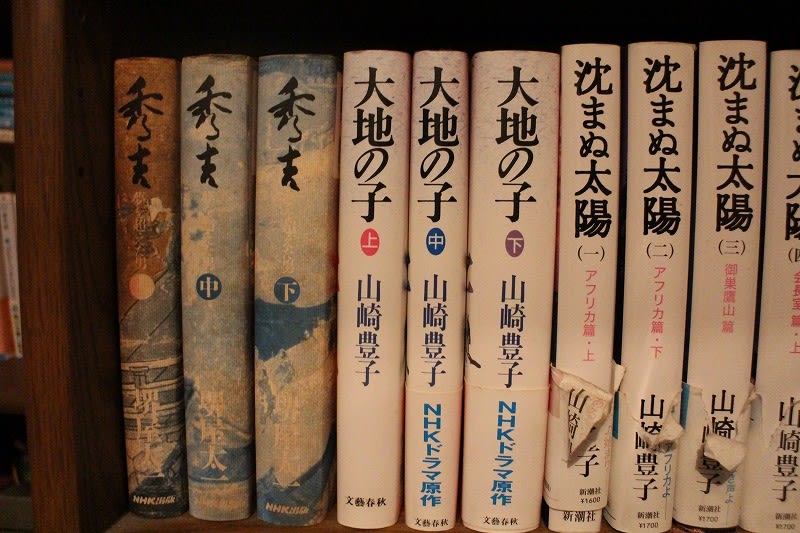

作家としてもその才能はいかんなく発揮した

数多くのデータに基づく社会や経済に関する大胆な予測を、近未来小説という分かりやすいスタイルで展開。

その著作は半分も読んでないと思う

なかでも歴史小説はNHKの大河ドラマの原作にもなった秀吉

あやゃまあ、他の作家の本が混じってしまいました。

我が家の本棚は整理整頓とは程遠く、バラバラズタズタ状態であります。

失礼しました。

自分の義務教育時代を思い出すと、頭のいい子よりも、運動神経がいい男のほうが人気があったような気がする。

もちろん頭が良くて運動もできる男もいたけれど、学年に一人か二人いればいいほうで、とても稀な存在だった。

頭のいい子はテストのとき本領を発揮し、そうでない子は運動会で自分の存在をアピールする。

普通の子は、特別に脚光を浴びることもなく、淡々と学校生活を送っていた。

運動ができる子は、多くの場合成績はいまひとつだったが、頭が悪いとバカにするわけではなく、運動会では花形だった。

クラス替えのときに同じクラスになると「今年のクラス対抗リレーは勝てる」

と同級生が喜ぶほどだった。

成績が良くないので、普段は猫背気味で目立たなかったが、運動会で体操服に着替えると、背筋が伸びて普段よりも身体が大きく見えた。

いつもは女子から何の声もかからないのに「がんばって」「あなたが頼りだから」

などと言われ、リレーのアンカーという大役を命ぜられ、前を走っていた子たちをごぼう抜きにし、劣勢だった我がクラスを見事優勝に導いた。

その日の彼はヒーローだった。

女子からかっこいい、すごいと褒めちぎられ、とても嬉しそうにしていたが、シアワセは長く続かなかった。

運動会が終わって普段の授業が始まると、また猫背の日々を送るのだった。

一方、成績が良くても運動が苦手な子には過酷な一日だった。

いつもは姿勢がいいのに、どことなく落ち着かない。

授業中は先生に指されると、はきはきと答えているのに、運動会の日はいまひとつ口数が少ない。

クラス対抗リレーの走ってる姿を見ると、ちゃんと手足を動かしているのに、何人にも追い抜かれ「おっせーなー」

と同級生の男に文句を言われ、女子からは口をきいてもらえず邪険にされる。

当時のアタクシには、彼らの心中を思いやる優しさなど持っていなかったが、彼らには針のむしろだったに違いない。

運動が苦手な子は、三年生の体育祭が終わったとたん「ああ、これで暗黒の日は最後だ…」

とほっとしただろう。

鈍足は大学や会社に運動会がないとわかると、ほっとするけれど、俊足自慢はとにかく走る機会があると参加したがる。

長距離走であれば日本全国様々なマラソン大会があるので、それに参加できるけど、一般人が参加できる短距離走の大会は多くない。

とにかく足に自信があるので脚光を浴びたい、目立ちたい、「栄光の日よ、もう一度」なのである。

ところがそういう人に限って、社会人になったときの運動会は、栄光どころか恥さらしの日になるようだ。

日々意志をもって運動したり、トレーニングを続けている人は別にして、十数年サラリーマン生活を送っていると、運動能力の衰えに気が付かない。

しかし気持ちは若い時のままなので、その精神と肉体のギャップは大きい。

若いころの記憶そのままに、中年になってもいけると勘違いしている。

そんなことには当人は気づいていない。

スタートの合図のピストルが鳴ったとたん、気持ちに足がついていかず、飛び出したとたんにこけたり、カーブを曲がれきれずにすっころんだり、足がもつれてバッタリと倒れたりする。

「ひとついいところを見せてやろう」という思惑とは全く正反対の方向に事が運んでしまうのだ。

俊足はもてる要素だが、鈍足はどうやったって急に俊足にはならないのだから、運が巡ってくるのを待つしかない。

大人になったら、俊足も鈍足も己をわきまえなくてはいけないのだ。

4月はグルメリレー、5月はえびす・だいこく100Kの抽選に当たったので走らねばならぬ。

いずれも駅伝タイプのレースなので、仲間に迷惑かけたらいかんので練習を再開。

まず走る前にヘルスメーターに乗って体重測定、思わず自分の目を疑った。

な、な、なんと理想的体重をはるかにオーバー。

10キロは軽くオーバーだ。

かなりショックだが仕方がない。

走りこんで身体を絞るしかない。

気を取り直して超久しぶりに出雲縁結び空港往復ラン。

コンデジ片手のいい加減練習である。

冬枯れの出雲

いやはや身体が鉛のように重い。

傍から見ると、歩いていると思われるかもですが、本人は走ってるつもり。

まぁ最初から無理できないので、ボチボチ走ったり歩いたり。

春の気配を感じながら

ここで折り返し

石を投げたら届きそうなところに飛行機

良い子は石を投げないようにしましょう。

風はなかったがやっぱし寒い

これからやせようなどとは思わないが、体力、筋力は欲しい。

なので少しづつではあるがトレーニング、まずは歩くことから始めたいと思うのであります。

Runのあとは、家に帰って熱い風呂に入るのが、ささやかなヨロコビであります。

2月9日は「肉の日」だそうだ。

2と9は、に、く、と読めるが2と9が並んだら、とたんに肉と関係を持ち、誰もヘンだと思わないところがヘンだ。

29日も「肉の日」。

29日は毎月一回(うるう年以外を除いて)あるので「肉の日」は毎月あることになる。

今日は「肉の日」となると、人々のテンションが上がり「今日は肉を食べなくちゃ」と思う。

もともと何の根拠もないところから始まっているのに、そう思ってしまうところがヘンだ。

「肉の日」ともなるとスーパーには「本日肉の日大特価」の垂れ幕がひるがえり、各地で「肉フェスティバル」や「肉祭り」などのイベントが開催されたりする。

11月29日に至っては「いい肉の日」ということになって更に人々の心を煽り立てる。

肉にはどういうわけか、人の心を浮き立たせるものがあるらしい。

ブランド牛なんて、一種のスターなんじゃないかな。

憧れの対象としての松阪牛、米沢牛、但馬牛、神戸牛…

肉界のスターたち、松阪牛のA5ランクあたりになると、スターの中の大スター。

憧れの、麗しの肉なのである。

だが当人たちは自分が住んでいる地名を知っているのだろうか。

多分知らないと思う。

こうした名牛たちは、毎日タワシで撫でさすられ、時にはビールを飲ませてもらって育てられるという。

そういう時に、撫でさすりつつ地図を見せ、住んでるのはこのあたりだよ、と指して教えれば、だんだん名牛としての自覚が生まれてくるのではないか。

毎日毎日のことであるから、そのうちだんだんとその気になってくるのではないか。

A5クラスはまさに牛界の横綱である。

A5クラスと認められた牛は、雲牛型の土俵入りを披露してもらいたいものである。

余談ですが、「肉の日」があるなら「野菜の日」というのもあるはず、と思って調べたら「野菜の日」はちゃんとあります。

8月31日。

と言われても「肉の日」ほどテンション上がらないに違いない

某スーパーによく現れる焼鳥屋

一串オール100円みたいだが買ったことない。

生ビールには合いそうだが味はタレなのか塩なのか、どっちかな?

タンは塩、つくねはタレ、レバーはタレ、手羽は塩、砂肝は塩、軟骨も塩、皮はタレ、ささみは塩とよどみなく言えるようになるまでには、相当の年月を要するだろうな。

日本には「当日限定」とか「季節限定」「地域限定」の食べ物がいかに多いことか。

そしてそれを全国民が意外にきちんと守っていることか。

食の封建主義が意外に守られている。

もうすぐ桃の節句。そうすると雛あられに桜餅。

みんなちゃんと食べるんです、雛あられと桜餅。

そうしてそのあと、ちゃんと食べないんです雛あられと桜餅。

5月になればちゃんと食べるんです柏餅。

そのあとちゃんと食べないんです柏餅は。

十五夜には月見団子。

11月には七五三の千歳飴。

千歳飴なんて、たかが飴なんだから、いつ誰が食べたっていいはずなのに七五三(主として11月15日)限定、しかも子供限定。

オジサンが桜の咲くころ「千歳飴食べたいな」と言い出してもそれは無理。

でも今は民主主義の時代なんだから、オジサンが桜の咲くころ千歳飴をしゃぶってもいいはずなのに実行する人はいない。

全国民が食の封建主義をきちんと守っている。

雑煮も七草粥も期日限定ということになっているが、このままでいいのか。

安倍首相は一億総活躍社会を目指して奮闘している。

そういう時代の波の中にあって、雑煮や月見団子や千歳飴たちは、期日限定の姿勢をこのまま続けていっていいのだろうか。

この際、彼らに一年中活躍を望みたい。

雑煮は「お餅スープ」、雛あられは「カラフルあられ」というネーミングに変えて、一年中活躍の突破口を切り開いてもらいたいと思うのであります。

いちご桜餅

桜餅の餡子がいちごになってる。

道の駅湯の川で売ってたけど買わなかった。

今や日本は「平成最後の〇〇」でもちきりである。

こう平成が押し詰まってくると、何をしても「平成最後の〇〇」になる。

もっと押し詰まってくると、例えば4月29日あたりになると、もはやすることなすこと「平成最後の〇〇」だらけである。

昼にラーメンを食べると「平成最後のラーメン」という名誉ある称号を与えられることになる。

先日の節分も平成最後の節分。

節分といえば、最近は大きな神社や寺で人気タレントや力士を呼んで豆をまかせるのが大流行のようだが、各家庭の豆まきはどうなっているのか。

そういえば我が家では、ここ10年以上豆まきしてないなぁ~。

という家が多いのではないか。

10年くらい前までは、それでも節分の日の夕方には、鬼はソトー福はウチーという声が聞こえたものだったが、最近は聞いたためしがない。

豆まきという行事そのものが、あまりに時代と合わなくなってきているのは事実だ。

まいた豆を拾って食べる、というのもいまどき不衛生な話だし、拾って食べないというのも世界的な食料不足が心配されているのに不謹慎な話である。

来るべき新元号の節分はどうあるべきか。

このままのスタイルでゆくならば、遅かれ早かれ家庭内における節分の行事はいずれ絶滅するにちがいない。

春まだ遠い小寒い日の夕方、あちこちの家から聞こえていた「鬼はソトー、福はウチー」の声もまた懐かしいものがある。

そういえば、子供のころから節分の豆まきについてずっと疑問に思っていたことがある。

それは「福はウチー」という文言と、それに伴う行動である。

「鬼はソトー」のほうはわかる。

鬼に向かって出ていけー、という意思表示として豆をぶつける。

一方、福のほうはウェルカムである。

そのウェルカムの相手に向けて、鬼と同様に豆をぶつけるのはヘンではないか。

この日本の歴史的大疑問はどうやって解決できるのか。

知っている人は教えてください。

松江市上乃木町、マルマン茶山店の裏にあるので少し分かりづらいかも。

先客、後客ゼロの雨降りの日

メニューはラーメン、チャーハン、チャーシュー丼。

あとはこの組み合わせのセット、但しギョーザもあるようです。

店内撮影 1

2月3日、開店直後11時15分頃撮影。

店内撮影 2

シンプルな卓上

半チャーハンセット800円を注文

チャーハンはレンジでチンの混ぜご飯風で、作りおきかな。

本命のスープはあっさり鶏ガラスープで、ニンニクがかなり効いてます。

中華そばとのことですが、塩ラーメンに近い

トッピングは自家製チャーシューにメンマ、もやし、ネギとオーソドックス。

やや甘めのメンマが旨い。

煮卵無し、練り物も無し、海苔なんかも無しで具としてはいささか少なめかなぁ…

などと思ったが、意外とバランスがとれてちょうどい塩梅。

お店が長続きする理由がわかります。

話はいささか脱線しますが…

何かのはずみで、ふと食べたくなると、もう矢も楯もたまらぬ食い物がある。

今すぐ、待ったなし、たとえ相手を押し倒しても、と訳が分からなくなるぐらい興奮して、今すぐそれを食べないと次の人生が始まらない。

と思い込んでしまう食べ物はラーメンではないか。

カツ丼なんかにもそういうところがあるが、「ときどきそういうことがある」という程度のものであって、ラーメンほどの情熱は沸いてこない。

カレーライスやきつねうどんなどにもそういうところはあるが、ラーメンほどの魔力はない。

ラーメンについては一言も二言もある、という人は多い。

いまやニッポンの国民食とまでいわれるようになったラーメン。

ひとつの丼の中ですべて自己表現をします。

なかなか奥が深いようであります。