以前、WOWOWで録画したものを、先日やっと見た。おそらく公開当時はそれなりに話題になった作品であり、既に多くの作品レビューがあると思うが、私の個人的な中東体験も絡めて、改めて本作についての感想を述べてみたい。

以前、WOWOWで録画したものを、先日やっと見た。おそらく公開当時はそれなりに話題になった作品であり、既に多くの作品レビューがあると思うが、私の個人的な中東体験も絡めて、改めて本作についての感想を述べてみたい。シリアは奇しくも現在、現アサド政権の強権発動により、国家としては混乱の最中にある。連日、報道では、政権側の軍事攻撃により、多くの市民が犠牲になっていると伝えられている。

私が個人的に接したことのあるシリア人は温厚で紳士的な人ばかりであったし、元は眼科医で、先代の父や亡き兄に比べ温厚な性格と伝えられた現アサド大統領の政権下で、よもやこのような事態が起きようとは、にわかに信じ難いと言うのが、正直な感想だ。世襲による政権委譲は、先代から続く取り巻き連(特に軍部?)の強力なバックアップを得るがゆえに、専制君主的傾向を強めてしまうのだろうか?

その背景には、米国によるイラクへの軍事攻撃とその後のフセイン政権転覆を起点として、アルジェリア政権の崩壊、エジプトで起きたジャスミン革命、さらにリビアのカダフィ大佐の失脚とその死と続いた「民主化運動の高まり」がもたらした、近年の不安定な中東アフリカ情勢があると見て良いのかもしれない(その意味で、王制の中東諸国の王族達も内心は穏やかではないようだ)。

【2012.6.14追記】

ここでシリアについて、現在、私なりに思うことを少し書いてみる。中東アフリカ地域は、近代には欧州列強の帝国主義に翻弄され、20世紀以降はそこに米国が加わって欧米列強の代理戦争の場になっている。さらに、このところの独裁政権の崩壊と民主化運動の高まりで、内政の混乱が続く国々は多い。そもそも、西洋社会発祥の民主主義が、部族社会と言う異なった様相を持つ中東アフリカ社会に根付くことができるのか甚だ疑問だが、欧米諸国を中心とする国際社会は自分達の民主主義を錦の御旗に、これらの国々に改革を迫っているように見える。

シリアはイスラム教でも少数派による支配が続く中(確か、イラクのフセイン政権も少数派による支配だった。少数派であるが故に、そして部族間での争いが絶えない社会であるが故に、軍を味方につけた強権支配をするしかない事情もあるようだ)、イスラム社会内での宗派間の権力闘争(これがまた複雑)や、親イラン派であるシリアに対するイスラエルやその背後にある欧米包囲網など、内憂外患でシリア国内は混乱を極めている。最新のニュースによれば、国連は、シリアが事実上「内戦状態にある」ことを認めたようだ。

以前、当ブログでも言及したが、現在の国連は絶対正義ではないし(寧ろ、常任理事国を中心に、加盟国それぞれの国益を巡って権謀術数渦巻く場となっている)、世界各地の放送局から伝えられる情報も錯綜していて、正直言って何が正しいのか分からない。結局、それぞれの国はそれぞれの立場でシリア問題を捉えているに過ぎない。

先日、米国のクリントン国務長官がアサド政権に対して退陣を求めたが、そうすることでシリアの混乱が収束に向かうとも思えない。かと言って、ここで他国が軍事介入をすれば、シリアはイラクの二の舞にもなりかねない。時間がかかっても、多大な犠牲を払っても、シリアはシリア自身で自国の問題を解決するしかないのではないか?そうすることによってしか、シリアと言う国の主権は保たれないような気がする。

シリア問題に積極的に関わろうとする国々は、結局、シリアを意のままに操りたいだけなのではないか?ひとつの国家が、その国益を考慮することなく、他国の紛争に関わるとは思えないからだ。近現代史を見る限り、戦争ビジネスが、停滞する国家の景気浮揚の役割を担って来た事実は否めない。もちろん国際社会はただ傍観するのでなく、混乱によって発生する難民のケアに注力することが大事だと思う。場合によっては、周辺国に難民キャンプを国連主導で設置し、市民を積極的に避難させることも必要ではないか?

現在、世界でも注目の的と言っても良い、そんなシリアの知られざる一面を描いた映画が、この「シリアの花嫁」だ。

シリアはレバノンと並び、中東でも美人の産地で名高い。それは歴史的に隊商交易で物資や人の往来が盛んとなり、混血化が進んだ結果だとも言われている。劇中でシリア人花嫁を演じるのはパレスチナ系イスラエル人の女優だが、彼女もなかなかの美人である。

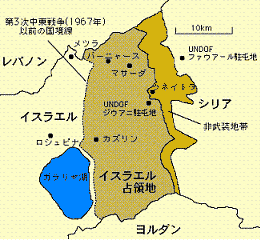

「シリアの花嫁」と言っても、本作の花嫁は首都ダマスカスのような都会の花嫁ではなく、1967年の第3次中東戦争でイスラエルに占領されたゴラン高原の、とある村に住むシリア人花嫁である。その花嫁の表情は嫁ぐ喜びよりも、どこか哀しげ。それはゴラン高原と言う地域の特殊性にある。占領以来イスラエルが定めた軍事境界線によって、本国シリアと引き裂かれたゴラン高原在住のシリア人は無国籍状態となり、本国との行き来さえままならないのだ。

「シリアの花嫁」と言っても、本作の花嫁は首都ダマスカスのような都会の花嫁ではなく、1967年の第3次中東戦争でイスラエルに占領されたゴラン高原の、とある村に住むシリア人花嫁である。その花嫁の表情は嫁ぐ喜びよりも、どこか哀しげ。それはゴラン高原と言う地域の特殊性にある。占領以来イスラエルが定めた軍事境界線によって、本国シリアと引き裂かれたゴラン高原在住のシリア人は無国籍状態となり、本国との行き来さえままならないのだ。映画では、占領地にいる人々が「叫びの丘」と呼ばれる場所に立ち、境界線の向こう側の親族と拡声器を使って会話をするシーンがある。近くて遠い親族。すぐに行けそうで行けない、そのビミョーな距離感がやるせない。

私はヨルダン駐在時に、シリア、イスラエルと国境を接する北端のウム・ケイスに家族で何度か訪れたことがあり、その高台から肉眼でガリラヤ湖やゴラン高原を遠望したことがある。しかし、当時はインターネットを使える環境になく、ゴラン高原について詳しく知る由もなかった。私の記憶違いでなければ、帰国後にたまたま目にした、当時のフセイン・ビン・タラール・ヨルダン国王が『文藝春秋』誌に寄稿された記事によって、ゴラン高原の中東における戦略的要衝、及び資源地としての価値を知ることとなったのだ。

中東は砂漠や土漠が広がる乾燥した大地で、限られた耕作地と水資源を巡って部族間で争いが絶えなかった地域だ。そこに第2次大戦後、イスラエルが加わった。そしてイスラエルが狙いを定めたのは、豊富な水脈を有するゴラン高原であった。フセイン国王も記事の中で、「中東の争いは即ち水資源を巡る争奪戦である」と指摘されていたと記憶している。その一節が、私の中では深く印象づけられたと言っていい。民族対立の裏に隠れた水資源の争奪戦に、私達はもっと注視する必要があるのかもしれない。

今も慢性的な水不足に悩む中東諸国だ。ゴラン高原が貴重な水源地であることには変わりない。しかし、だからこそ、世界中から非難の目を向けられようと(国連はその領有を正式には認めていないが、イスラエルの実効支配は40年以上も続いている。日本のどこぞの島は大丈夫なのかね?)、イスラエルはけっしてゴラン高原を手放さないだろう。かくして、ゴラン高原在住のシリア人の苦悩は続く。

そんなゴラン高原に住むシリア人花嫁モナが、首都ダマスカスで俳優として活躍する親類の男性タレルとの結婚の日を迎えた。映画はその1日を描いている(劇中のテレビ報道では現アサド大統領の就任を伝えていた。つまり物語は西暦2000年の出来事らしい)。

シリアとイスラエルの領有権を巡る対立が未だ続いている(国連平和維持活動の対象地域となっており、1996年以降、日本の自衛隊からも要員を派遣)以上、現状は1度境界線を越え新郎の待つシリアへ入国すると、花嫁はその時点でシリア国籍を取得し、イスラエル占領下の故郷へは2度と戻れないことになっている。つまり、嫁ぐ日が、故郷や家族との永遠の別れの日となってしまうのだ。人生最上の喜びであるはずの日に突きつけられる苛酷な現実。さらに見知らぬ土地の、親類とは言えテレビを通じて知るだけの夫の元に嫁ぐ不安も相俟って、花嫁の複雑な心境は察するに余りある。

シリアとイスラエルの領有権を巡る対立が未だ続いている(国連平和維持活動の対象地域となっており、1996年以降、日本の自衛隊からも要員を派遣)以上、現状は1度境界線を越え新郎の待つシリアへ入国すると、花嫁はその時点でシリア国籍を取得し、イスラエル占領下の故郷へは2度と戻れないことになっている。つまり、嫁ぐ日が、故郷や家族との永遠の別れの日となってしまうのだ。人生最上の喜びであるはずの日に突きつけられる苛酷な現実。さらに見知らぬ土地の、親類とは言えテレビを通じて知るだけの夫の元に嫁ぐ不安も相俟って、花嫁の複雑な心境は察するに余りある。映画はこの結婚を巡る顛末を軸に、イスラエル占領下のイスラム社会のコミュニティのありようや、宗教戒律を規範とする社会のしがらみの中でも自分らしく生きようとする人々の姿を活写する。

異教徒との結婚により村八分(何処にもある!)にされ、今は妻子と共にロシアに暮らす長兄ハテムと、イタリアで商売をしているらしい軟派な次兄マルワン(シリアへ入国さえしなければ、海外との行き来は比較的自由のようである

ここからまた花嫁モナの「境界線越え」を巡って、一悶着あるんだな、これが

お役所仕事の杜撰さ、無責任さは万国共通。境界線で対峙するイスラエル・シリア双方の役人・軍人の、どこか他人事な態度が、花嫁の5カ月越しの「境界線越えの手続き」を台無しにしようとしていた…モナは果たして、境界線の向こう側で待つ新郎のもとに行けるのか?

お役所仕事の杜撰さ、無責任さは万国共通。境界線で対峙するイスラエル・シリア双方の役人・軍人の、どこか他人事な態度が、花嫁の5カ月越しの「境界線越えの手続き」を台無しにしようとしていた…モナは果たして、境界線の向こう側で待つ新郎のもとに行けるのか?なんて長く、濃密な一日なのだろう。たった一日の中に人間ドラマのありったけが凝縮されている。国家間の争いに翻弄される人生。宗教やコミュニティの掟によって縛られる人生。家族間の対立と和解。世代間の葛藤。男女間の葛藤と女性の自立。花嫁の結婚への期待と不安(一方、迎える側の新郎はいたって脳天気)。そして、不安の中でも一歩前に足を踏み出す若者の勇気。その小さな一歩は、周りに勇気を与える大きな一歩でもあるのだ。

…とても見応えのあるドラマだった。

本作は2004年にモントリオール国際映画祭グランプリ、観客賞、国際批評家連盟賞、エキュメニカル賞を受賞している。

【メモ1】

監督・脚本を手がけたのはベルリン国際映画祭でも受賞歴のある実力派のイスラエル人エラン・リクリス。共同脚本にパレスチナ系イスラエル人スハ・アラフ。そして俳優陣にもパレスチナ系を多く起用したと言う。

イスラエル対ガザや西岸地区など、対立構造で語られることの多いイスラエル・パレスチナの関係だが、イスラエル在住のパレスチナ人の中には、現実的対応としてイスラエル国籍を取得する人も少なくないようだ。花嫁の父を演じたマクラム・J・フーリもその1人。プロフィールによれば、やはりイスラエル国籍を取得するに際し、彼なりに葛藤があったらしい。しかし、今や押しも押されぬイスラエルを代表する俳優の1人となっている。花嫁モナを演じたのは実の娘のクララ・フーリ。姉役を演じたのは、イスラエル生まれで、今はパリを拠点に国際的に活躍するヒアム・アッパス。

映画と言う芸術分野で、イスラエル・パレスチナの両者が互いに協力しあい、中東に横たわる問題に真摯に向き合う作品を作り上げることの意味は大きいと思う。もちろん、本作はそのことを抜きにしても、盛りだくさんなドラマ的要素で、ひときわ印象深い作品に仕上がっている。

【メモ2】

ヨルダン駐在時、郊外へドライブに出かける際には常にパスポートを携行していた。特に西岸地区との境界線であるヨルダン川沿いの道には何カ所もの検問所が設置されていて、そこでは常にパスポートの提示を求められた。何の前触れもなく検問所が閉鎖され、前に車を進められないことも珍しくなかった。帰国前にウム・ケイスを訪れようと数時間かけて車で北上した時も、到着を目前にして通行を止められ、仕方なく引き返したのを覚えている。原因はおそらくイスラエルと何らかのトラブルが発生したことによるものだと思うが、今にして思えば、日本国内では通常経験し得ない国境を接する隣国との関係の難しさを肌で感じた貴重な経験であった。