要約筆記者養成のための指導者養成事業が始まり、各地の協会も要約筆記奉仕員の要約筆記者への転換事業の要望を出している。

しかし、被災地の協会は全難聴の要約筆記事業の研修会への出席も難しく、事業の理解が遅れているのは否めない。どのように支援するか。

こちらから出向いて要約筆記事業の取り組みを支援しなければ。

しかし役員ですら要約筆記は理事会のPC要約筆記だけしか見たことがなく、今スクリーンに出ているのは公費派遣なのかボランティアなのかも分からない。

個人利用はしたことがないが今度してみたいという。

「要約筆記の利用」「要約筆記事業」「事業」「制度」「コミュニケーション支援」「コミュニケーション支援事業」「障害者自立支援法」とイロハから説明しないと分からない。

要約筆記者養成事業に関わるには相当な理解がないと無理なので役員や会員誰でもというわけにはいかない、派遣事業を充実させるのは難聴者協会しか出来ないと説明して、頭を切り替えるように話した。

協会が取り組むには、市町村の必須事業となっている法的根拠があり、役員、会員が日常生活の中で利用することから運動が始められるからだ。

無料で使える要約筆記者が欲しいとトップからファックスが。権利ではなく「カネ」の視点でみるトップをどうするか。

ラビット 記

しかし、被災地の協会は全難聴の要約筆記事業の研修会への出席も難しく、事業の理解が遅れているのは否めない。どのように支援するか。

こちらから出向いて要約筆記事業の取り組みを支援しなければ。

しかし役員ですら要約筆記は理事会のPC要約筆記だけしか見たことがなく、今スクリーンに出ているのは公費派遣なのかボランティアなのかも分からない。

個人利用はしたことがないが今度してみたいという。

「要約筆記の利用」「要約筆記事業」「事業」「制度」「コミュニケーション支援」「コミュニケーション支援事業」「障害者自立支援法」とイロハから説明しないと分からない。

要約筆記者養成事業に関わるには相当な理解がないと無理なので役員や会員誰でもというわけにはいかない、派遣事業を充実させるのは難聴者協会しか出来ないと説明して、頭を切り替えるように話した。

協会が取り組むには、市町村の必須事業となっている法的根拠があり、役員、会員が日常生活の中で利用することから運動が始められるからだ。

無料で使える要約筆記者が欲しいとトップからファックスが。権利ではなく「カネ」の視点でみるトップをどうするか。

ラビット 記

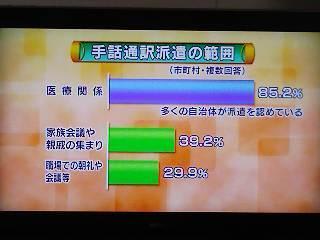

昨夜19日、NHKの「ろうを生きる難聴を生きる」という番組に<地域間格差>とあった。

昨夜19日、NHKの「ろうを生きる難聴を生きる」という番組に<地域間格差>とあった。