この一年、お訪ねいただき有り難うございました、心から感謝しております。

来年が、皆様にとって、良い年になりますよう願っております。

来年が、皆様にとって、良い年になりますよう願っております。

(奥の細道【20】松島)

前日、塩竃から遊覧船で松島を一巡して松島海岸に着いたのは、

午後15:50分で、秋の陽はつるべ落としと言われ、

陽が落ちるのが早い。

予定では、瑞巌寺を見てホテルに帰ることにしてあったが、

仙台まで帰り、瑞巌寺、五大堂、雄島などの松島海岸を、

翌日観光することにした。

(松島桟橋)

仙台から松島海岸に行き方も知らないので、

仙台駅で駅員さんに松島海岸は何番線ですかと聞いてしまった。

「○○番線の××行きに乗ってください」と言う。

仙石線と言うことだけは解っていても、それが何番線であるかは知らない。

鉄道について不勉強で、人に見られたら笑われてしまいそうだ。

本当はAM9:08分発だと言うことは調べてあったが、

その紙がどこにしまってあるか分からなくて、

聞いた方が手っ取り早いという、年寄りのエゴだ。

松島海岸駅で降りたら、この先に行く人は、バスの振り替え輸送でと、

駅のアナウンスが昨日あったが、今朝も同じ放送が流れている。

なぜだか知らないが、(津波でこの先は電車が走らない)、

まだ復旧していないのだと勝手に決めて、電車を降りた。

(松島海岸駅)

昨日遊覧船の中で、松島湾の牡蠣は身が厚くて美味しいと聞いていたので、

今日は是非、焼いた牡蠣を食べたいと、カミさんに注文を受けていた。

どこか牡蠣を焼いて食べさせる所があるか、気を付けることにした。

駅から歩いて10分ほどで遊覧船のりばの桟橋まで来る。

奥の細道の案内看板に五大堂直進、瑞巌寺左と書いてある。

(奥の細道案内標柱)

先ず五大堂を目指す。

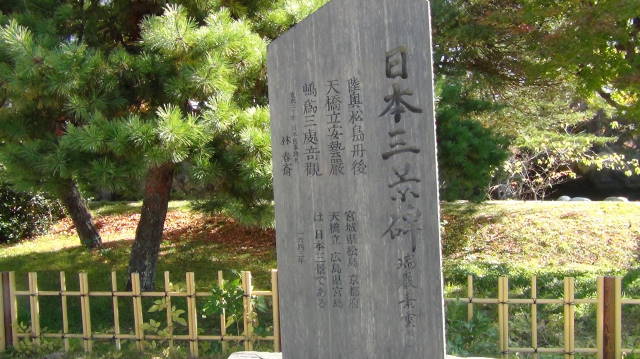

道路途中に「日本三景碑」の石碑に出会う。

言うまでもなく日本三景の一つに松島が入っている。

芭蕉もその美しさを「美人の顔(かんばせ)を粧(よそお)う」と名文で綴っている。

「島々の数を尽くして、欹つものは天を指さし、ふすものは波に腹ばふ。

あるは二重にかさなり、三重に畳みて、左にわかれ右につらなる。

負えるあり抱けるあり、児孫(じそん)愛するがごとし。

松の緑こまやかに、枝葉汐風に吹きたはめて、屈曲おのずからためたるがごとし。

其の景色窅然(ようぜん)として、美人の顔(かんばせ)を粧ふ。」と、

あるは二重にかさなり、三重に畳みて、左にわかれ右につらなる。

負えるあり抱けるあり、児孫(じそん)愛するがごとし。

松の緑こまやかに、枝葉汐風に吹きたはめて、屈曲おのずからためたるがごとし。

其の景色窅然(ようぜん)として、美人の顔(かんばせ)を粧ふ。」と、

その美しさは、天の神のなせる業か、筆舌に尽くしがたいと述べている。

(日本三景の碑)

(五大堂)

「五大堂は国指定の重要文化財で、

大同二年(802)坂上田村麻呂が毘沙門堂を建立したのが始まり。

後に、慈覚大師が五大明王をお祀りしたことで五大堂と呼ばれるようになった。

現在の建物は、伊達政宗が慶長9年(1604)瑞巌寺に先駆けて再建したもの。

東北で現存する最古の桃山様式の建造物。

お堂までには、「透かし橋」を渡って行くので緊張する。」(松島町産業観光課)

ここで言う五大明王とは、不動明王を中央にして、

東西南北に五大明王像を安置したことにより、

五大堂と呼ばれるようになった。

(五大堂への一の橋入口)

(一の橋と二の橋の先に見える五大堂)

(床がすけて海面が見えるすかし橋と五大堂)

(国宝の五大堂)

また、五大堂島までに渡る「すかし橋」は、海面が覗ける様に造ってある。

海面までの高さがあって、ボクは足がすくみそうになるが、

およそ15センチ間隔に板が張られているので、

下に落ちることはなく、ガイドさんの説明によると、

これは参拝者の心を引き締めるためのもだそうです。

なお、五大明王は秘仏で、堂の開帳は33年に一回、

(平成18年8月)に御開帳があったそうで、

次回は平成51年でこの後25年先であるから、

ボクは見ることが出来そうにない。

五大堂から松島桟橋まで戻り、瑞巌寺へ向かう。

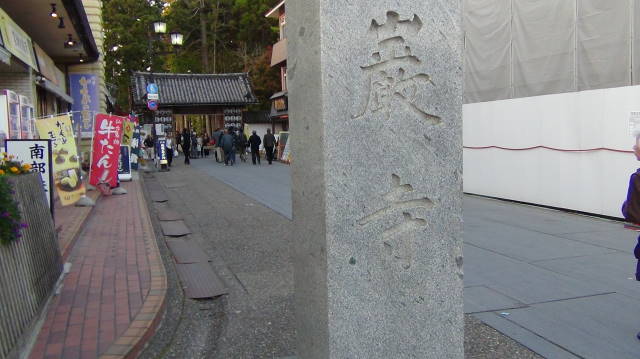

道路を渡ると瑞巌寺への石柱がある。

石柱の奥に山門が見える。

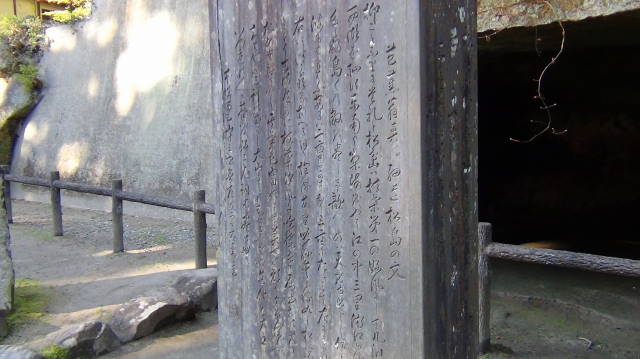

山門にかかる扁額は「桑海禅林」とあり、門をくぐると「瑞巌寺」の説明板があり、

瑞巌寺をもっともよく説明しているので紹介したい。

「 瑞巌寺

元禄二年五月九日【1689・陽暦六月ん十五日)塩竃から

舟で松島に着いた芭蕉は、小憩ののち、瑞巌寺に参詣した。

・・・瑞巌寺に詣づ。当寺三十二世の昔、真壁の平四郎出家して

入唐帰朝の後開山す。その後に雲居禅師の徳化に依て

七堂甍改まりて、金壁荘厳を輝かし、仏土成就の大伽藍とはなれりける。

彼見物聖の寺はいつくにやとしたはる。(奥の細道より)

入唐帰朝の後開山す。その後に雲居禅師の徳化に依て

七堂甍改まりて、金壁荘厳を輝かし、仏土成就の大伽藍とはなれりける。

彼見物聖の寺はいつくにやとしたはる。(奥の細道より)

瑞巌寺は九世記、慈覚大師を開基とする天台宗の寺院、

青竜山延福寺(松島寺)として創建され、十三世記中葉、

改めて法身を開山とし、臨済宗(建長寺派)の青竜山円福寺となったと伝えられる。

法身(法心とも)は、常陸の国真壁郡の俗名平四郎で、

卑賤の身で発憤して仏門に入り、入宋して修業し、高僧になったと言われる。

円福寺は、その後妙心寺派となった。慶長十年(1605)、

伊達政宗は衰微していた円福寺の再建に着手し、

寺号を松島青竜山瑞岩円福寺(松島山瑞巌寺とも)と改め、

四年を費やして大伽藍を完成した。」とある。

松尾芭蕉の「奥の細道」に始まる瑞巌寺の寺伝を紹介している。

(瑞巌寺の石柱)

(山門)

(桑海禅林の扁額)

(山門の奥に杉木立が見える)

門をくぐって奥を見ると、杉並木に囲まれた長い参道が見える。

右を見ると、鰻塚があり、その後の崖には、修行僧の供養塔であろうか、

沢山の五輪の塔が見える。

(杉木立)

(鰻塚と崖の五輪の塔)

右へ歩を進める。右面は崖になっており、岩窟がいたるところにあって、

ここで修行に励んだと思われる跡が偲ばれる。

その岩窟の前の仏像は西国33ケ寺を現わす仏像である。

(崖に彫られた岩窟の数々)

(その一)

(その二)

山門から続く参道を進むと、受付があり瑞巌寺拝観料を受け付けている。

拝観料大人(高校生以上)700円、子供(小学生~中学生)400円。

[受付]に入る手前の左側に延命地蔵があり、そこから左へ、

鉄製の灯篭、更に左へかけて石碑が沢山あるが、文字が読めない。

読めたのは芭蕉碑、それに奥の細道文学碑「抑もことふりにたれど・・・」くらいなものだ。

(延命地蔵尊と灯篭)

(芭蕉碑)

(奥の細道文学碑)

(右芭蕉碑、左が文学碑、中央は歌碑?読めなかった)

12~13年前とほとんど変わってないと云う事なんでしょうな。

私も松島桟橋から家内と二人で1時間半ぐらいのコースの船に乗りましたね。

瑞巌寺は忘れかけてましたが画像をみたら何とか思い出してきたような感じ。

仙台駅は仙石線だけが別のホームに成って居て少し歩いたような記憶。

現在はどうなっているのかしら?

古文書も読めるのでしょう?

被害は小さかったようです。

瑞巌寺にも影響を与えなかったらしい。

仙石線は今も別ホームになっていて、正面から入るとかなり歩きます。

かなりと言っても東京駅の京葉線ほどではありません。

古文書はまだ勉強中です。

でも、ここまで行ったか、覚えがありません。

仕事では、何度も行っていた宮城県。

観光地は1回くらいしか行ってませんね。

良いお年をお迎えください。

多分、当時は未だ芭蕉や歴史に興味が無かったせいだと思います。

でも、 hide-sanの写真と説明文を読んで、瑞巌寺まで足を延ばすべきだったなあ~、と思いました。

来年もよろしくお願いします。

来年には走破できそうですか?

楽しみにしています。

実は大津から最後の三条大橋まで、すこしパスした部分がありますので、

何時になるか分かりませんが、もう一度暇を見て歩きたいと思っています。

機会があればもう一度は訪れたい名所ですな。

お正月は大阪も関東も雪が積もるとか云ってますね

新年早々から事故や雪の被害が出ないことを願いながら

本年のブログ訪問を終えさせて頂きます、有り難うございました。

新しい年が貴方にも私にも良い1年で有る事を祈っておきましょうね。

それでは、良い年をお迎えくださいませ。

旧年中はお世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

瑞巌寺綺麗ですね、国宝の橋は見事です。

東北を旅して、社会に貢献なさったと思います。

今年もいろいろと楽しみです。

ご教示下さいませ。