与楽鑵子塚古墳から寺崎白壁塚古墳に至る道筋は、これまでいくつもの古墳を見てきた中でも、かなり上位に来るお気に入りのルート。今回も竹林の中をくぐっていくぞと意気込んでいくと、そこには目を疑うような光景が・・・。

何と竹林が綺麗に伐採されて、寺崎白壁塚古墳まで素通しになっているではないか?一瞬、我が目を疑ったが、この状況は疑うべくもない。なんたることか、あまりの暴力的な光景に立ちすくむしかなかった。

確か、寺崎白壁塚古墳や与楽鑵子塚古墳の周辺でキャンドルライトを使ってライトアップするイベントがあったなあ。そのために竹林を伐採したのか、残念至極である。

まあ、もう道中を楽しむことはもはやできないので、目標の寺崎白壁塚古墳に一直線に向かうしかないのだが、ふと右手の尾根筋を眺めると、なにやら石室の開口部のように見えるものがあった。息を絶えかけたゴジラが、新たな生命を得て蘇るように、これまで落胆していたメンバーの目が突然輝く。

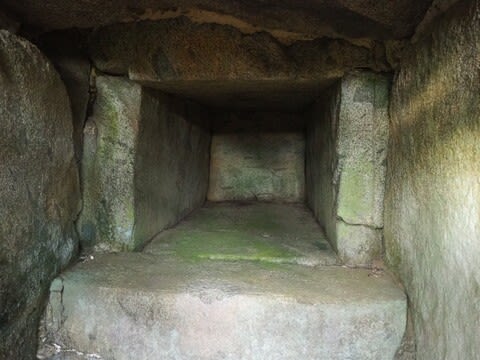

寺崎白壁塚古墳のことは忘れたかのように一目散に古墳らしきものに向かう。そこに至る足場はかなり悪く、這うようにして登っていくのだが、砂地のように崩れていく。周辺の樹などをつかみながら、らしきものの前に行く。確かにまごうことなき横穴式石室を持つ古墳である。開口している部分から中に潜入する。人が一人入れるぐらいの大きさしかなく、おそらく玄室の天井が崩れて、中に入れるようになったのだろうか?

羨道部は土に埋まっているのでどうなっているのかわからない感じであった。この古墳のことは、奈良県の遺跡地図にも載っていないようで、名前もないので、とりあえず無名古墳とでも呼んでおこう。とりあえず写真を何枚か撮って石室の外に出た。

今回は、石室の潜入で泥まみれになることはないかなと思っていたのだが、やっぱり泥んこになってしまった。しかし、あまり世に出ていない古墳を見つけることができたことはラッキーだった。やっと、このブログで表に出すことができた。

この後、すっかりイメージダウンした寺崎白壁塚古墳に向かう。とはいってもこの古墳は大したものなので、現在は、与楽古墳群を構成する古墳の一つとして、与楽カンジョ古墳や与楽鑵子塚古墳とひとまとめにして国の史跡に指定されている。この古墳、方墳で、三段築造になっていて、長さ45mの基壇の上に、二段の墳丘が造られている。石室は横口式石槨で、巨石で造られた羨道の奥に漆喰で塗られた石槨がある。地味な感じだが何ともゴージャスな古墳なのである。しかも、丘陵の奥を堀切をして整地をして作られており、風水思想の影響もみられると言われる。ちなみに古墳が造られたのは、7世紀の中ごろとされる。

そうした中で、古墳から竈のミニチュアなどが出土していることから、与楽鑵子塚古墳や与楽カンジョ古墳と同様に渡来系、おそらく東漢氏の古墳だろうとされているが、その古墳の姿が、同時期の天皇クラスの古墳と似ており、調査報告書でも、八角墳の可能性も示唆されているという事も考えると、こんな先端技術・思想の塊のような古墳を渡来系の豪族の古墳と言い切るのは早計なような気がする。(だいたいこのころは東漢氏もかなりの落ち目になっていたはずだ。)

そういったことでは、まだまだ謎の多い古墳なのである。

また、寺崎白壁塚古墳の前の丘陵にも古墳が数基確認されている。

※17A-614号墳?天井石らしきものが見えてます。

寺崎白壁塚古墳を後にして、ここから元来た道を戻って近鉄飛鳥駅に向かうことにした。この車道は、意外と自動車がよく通る。また一本道なためか結構スピードが出ている気がする。歩道がないのでずっと路肩を歩くのだが、観光地化するのであれば、何らかの対策を取った方がいいのではないだろうか。

※これも古墳か?

飛鳥駅に戻る途中に、ヤギがいた。こっちに向かって走り出すので一瞬ヒヤッとしたが、ちゃんと首が紐でつながれていた。

この日もなんだかんだと言っていい一日であった。季節は12月に入っており、結果的にこの日が2022年のもぐり納めとなった。

【地図リンク】

https://goo.gl/maps/vbZswtABiTV9GrdJ7

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます