●今日の一枚 191●

Roland Kirk

We Free Kings

年のせいか、近頃、叙情的なものを聴く頻度が増えてきたような気がするのだが、それでも時々(というかしばしば)ハードなものを聴きたいという欲望が身体の奥のほうから湧き上がってくるのはなぜだろうか。ローランド・カークはそんな時に聴く演奏家の1人だ。そして、彼のサウンドを聴くと、必ずといっていいほど、いつも癒される。癒し系サウンドなどではない。やや大上段に構えて大げさにいえば、魂が癒されるのだ。はっきり言おう。もう、20年以上も前に熱狂的にはまったこの演奏家の音楽に、たまにしか聴かなくなった今も、身体のずっと奥のほうで細胞が熱狂している。

ローランド・カークの1961年録音作品『ウィー・フリー・キングス』。決してハードな演奏ではない。カークとしてはかなり普通のジャズである。けれども、身体が熱くなる。身体の鼓動がビートに共鳴し、同化していくのがわかるのだ。いわゆる「スピリチュアル」な演奏などではないが、深いブルース・スピリットに裏打ちされたサウンドは、確かに心の奥底に響くものがある。いつものお得意の複数のリード楽器を同時に吹く奏法も全開である。むしろ、わかりやすい形で最良の効果を発揮しているといってもいいかもしれない。

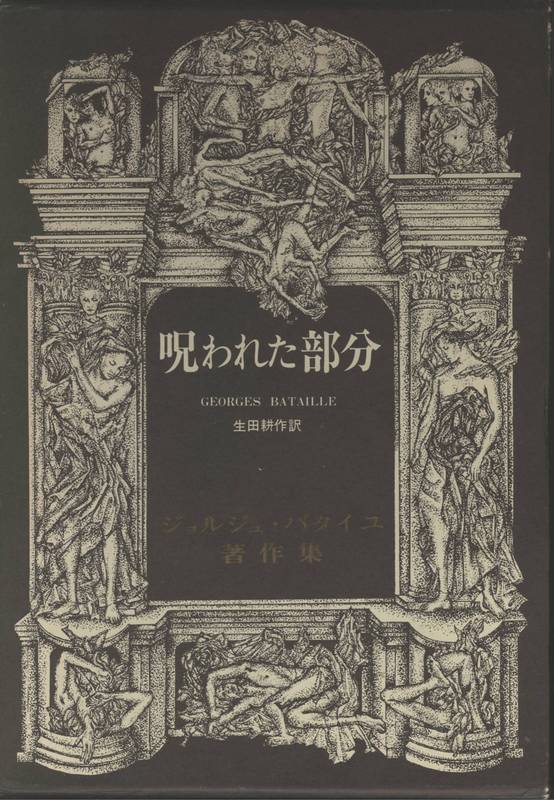

私は、ときどき、自分を回復したい時に、1人静かにローランド・カークを聴く。そのサウンドには、「過剰な」、そしてそれゆえに根源的な何かがある。精神のあるいは身体の奥底からドライブをかけてやってくるような何かがだ。俗物的な言い方をすれば、ローランド・カークは、私にとって、ジョルジュ・バタイユのいう「呪われた部分」に属する演奏家である。