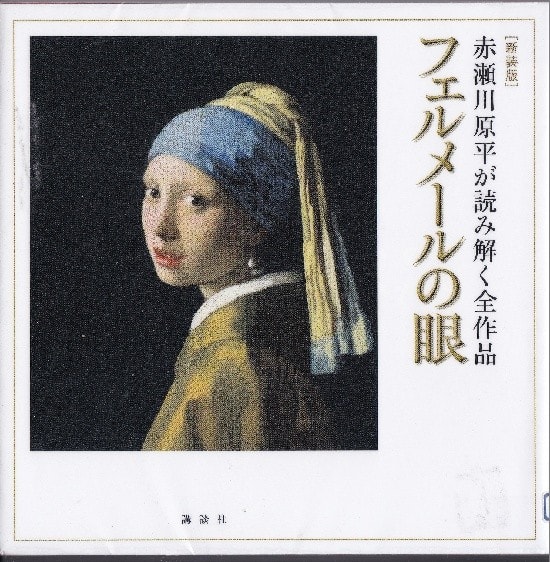

路上観察学を開拓した赤瀬川源平が、フェルメールの全作品36点の観察を集約したのが本書。彼は「はじめに--フェルメールの秘密情報」でこう書く。

---(引用開始)---

フェルメールはカメラが出来る前の“写真家”である。

と考えたほうがいいのかもしれない。そう思うほど、フェルメールの絵は光学的で、神秘的である。

光学的、つまり科学的であることがどうして神秘的なのか。その辺りは、実際にフェルメールの絵を見ながらこのあと考えていこう。

でもぼくがフェルメールに引かれたのは、そういう妙な感触からである。二律背反というか、暖かいのに冷静、穏やかなのに研ぎすまされている、そういう感触が妙に目に引っ掛かって離れなかった。

はじめはとにかくその描写の技術に目を見張った。本物そっくり。

フェルメールに限らず昔の絵はみんなそうで、どの画家も本物そっくりのリアリズムを目指している。19世紀にカメラが世に出てくるまでは。

フェルメールは17世紀のオランダの画家である。世の中の絵のリアリズムは16世紀のルネッサンスで遠近法を手に入れて、一段と本物そっくりに近づいていた。だからフェルメールの絵も本物そっくりなのだけれど、ちょっと違う。よく見ると、ところどころ筆のタッチがずいぶん粗い。

人物の顔とか衣服とかの中心的な部分は筆のタッチをなくして滑らかに描かれているようだけど、でもところどころ粗い筆の跡がちゃんとわかる。

たとえば床が白と黒の市松模様の石張りになっている絵が多いが、その白い石のまだら模様など、ほとんど一筆描きで筆跡も生々しいのだ。

その大胆さに驚かされた。そのことに気がつくと、フェルメールの描写力の、他の画家とは違う透明感が、何か少しわかったような気になってくる。

筆づかいは要所要所かなり粗いのに、描かれた絵の本物そっくり感はぞくっとするほどだ。でも何にぞくっとするのだろうか。

一つは視覚のレンズ効果が描かれていることだと思う。レンズにはピント位置がある。ピントの合ったところはありありと見え、合ってないところはぼやけて、そのぼやけた中の尖った光の点は丸い粒状になる。そういう働きのレンズが人間の目にも、水晶体となってはめ込まれていて、それでぼくらは物を見ている。でも、自分の目は自分だけしか見ていないので、人間は自分の目のレンズ効果には気がつかない。目の構造を客体化したカメラが出来て、はじめてそのことに気がついた。でもカメラ以前に、フェルメールはその絵の中にレンズ効果を描き込んだのである。カメラと似た仕組みのレンズ付きのぞき装置(カメラオブスキュラ)の体験があるのだろうといわれている。

そういう目の物理効果ともう一つ、心理的な人間効果。

フェルメールの人物画は、ほとんどが生活の一場面を切り取ったものだが、その切り取り方が鮮明なのだ。

ふつうならもう少し、そのポーズなり表情なりを“絵らしく”安定して落ち着いたところを描くものである。でもフェルメールの絵は違う。人々の生活の生の瞬間をすぱっと正確に切っている。その時間の切り取り方のところでも非常に写真的で、大胆である。画面に描かれた人物の、とくに複数の場合のお互いの心理関係などが、それぞれの動作や表情の上で、見事にその瞬間に凍結されている。

物の描写の、レンズ的物理効果はカメラオブスキュラで獲得できたかもしれない。でもカメラそのものはまだ世の中にない。ましていまのようなハンディなカメラでの現実のスナップというのは、とても望めない時代である。でもそれをフェルメールは、自分の絵の描写力でおこなっている。その点を考えてもフェルメールは真からの、カメラ以前の写真家だったのだと思う。

---(引用終了)---

□赤瀬川源平『[新装版]赤瀬川源平が読み解く全作品 フェルメールの眼』(講談社、2012)の「はじめに--フェルメールの秘密情報」を引用

【参考】

「【フェルメール】《ぶどう酒のグラス(紳士とワインを飲む女)》 ~赤瀬川源平『フェルメールの眼』~」

「【フェルメール】《兵士と笑う娘》 ~赤瀬川源平『フェルメールの眼』~」

「【フェルメール】《牛乳を注ぐ女》 ~『20世紀最大の贋作事件』~」

「【フェルメール】の青はどこから来ているか? ~『フェルメール 光の王国』~」

本書

---(引用開始)---

フェルメールはカメラが出来る前の“写真家”である。

と考えたほうがいいのかもしれない。そう思うほど、フェルメールの絵は光学的で、神秘的である。

光学的、つまり科学的であることがどうして神秘的なのか。その辺りは、実際にフェルメールの絵を見ながらこのあと考えていこう。

でもぼくがフェルメールに引かれたのは、そういう妙な感触からである。二律背反というか、暖かいのに冷静、穏やかなのに研ぎすまされている、そういう感触が妙に目に引っ掛かって離れなかった。

はじめはとにかくその描写の技術に目を見張った。本物そっくり。

フェルメールに限らず昔の絵はみんなそうで、どの画家も本物そっくりのリアリズムを目指している。19世紀にカメラが世に出てくるまでは。

フェルメールは17世紀のオランダの画家である。世の中の絵のリアリズムは16世紀のルネッサンスで遠近法を手に入れて、一段と本物そっくりに近づいていた。だからフェルメールの絵も本物そっくりなのだけれど、ちょっと違う。よく見ると、ところどころ筆のタッチがずいぶん粗い。

人物の顔とか衣服とかの中心的な部分は筆のタッチをなくして滑らかに描かれているようだけど、でもところどころ粗い筆の跡がちゃんとわかる。

たとえば床が白と黒の市松模様の石張りになっている絵が多いが、その白い石のまだら模様など、ほとんど一筆描きで筆跡も生々しいのだ。

その大胆さに驚かされた。そのことに気がつくと、フェルメールの描写力の、他の画家とは違う透明感が、何か少しわかったような気になってくる。

筆づかいは要所要所かなり粗いのに、描かれた絵の本物そっくり感はぞくっとするほどだ。でも何にぞくっとするのだろうか。

一つは視覚のレンズ効果が描かれていることだと思う。レンズにはピント位置がある。ピントの合ったところはありありと見え、合ってないところはぼやけて、そのぼやけた中の尖った光の点は丸い粒状になる。そういう働きのレンズが人間の目にも、水晶体となってはめ込まれていて、それでぼくらは物を見ている。でも、自分の目は自分だけしか見ていないので、人間は自分の目のレンズ効果には気がつかない。目の構造を客体化したカメラが出来て、はじめてそのことに気がついた。でもカメラ以前に、フェルメールはその絵の中にレンズ効果を描き込んだのである。カメラと似た仕組みのレンズ付きのぞき装置(カメラオブスキュラ)の体験があるのだろうといわれている。

そういう目の物理効果ともう一つ、心理的な人間効果。

フェルメールの人物画は、ほとんどが生活の一場面を切り取ったものだが、その切り取り方が鮮明なのだ。

ふつうならもう少し、そのポーズなり表情なりを“絵らしく”安定して落ち着いたところを描くものである。でもフェルメールの絵は違う。人々の生活の生の瞬間をすぱっと正確に切っている。その時間の切り取り方のところでも非常に写真的で、大胆である。画面に描かれた人物の、とくに複数の場合のお互いの心理関係などが、それぞれの動作や表情の上で、見事にその瞬間に凍結されている。

物の描写の、レンズ的物理効果はカメラオブスキュラで獲得できたかもしれない。でもカメラそのものはまだ世の中にない。ましていまのようなハンディなカメラでの現実のスナップというのは、とても望めない時代である。でもそれをフェルメールは、自分の絵の描写力でおこなっている。その点を考えてもフェルメールは真からの、カメラ以前の写真家だったのだと思う。

---(引用終了)---

□赤瀬川源平『[新装版]赤瀬川源平が読み解く全作品 フェルメールの眼』(講談社、2012)の「はじめに--フェルメールの秘密情報」を引用

【参考】

「【フェルメール】《ぶどう酒のグラス(紳士とワインを飲む女)》 ~赤瀬川源平『フェルメールの眼』~」

「【フェルメール】《兵士と笑う娘》 ~赤瀬川源平『フェルメールの眼』~」

「【フェルメール】《牛乳を注ぐ女》 ~『20世紀最大の贋作事件』~」

「【フェルメール】の青はどこから来ているか? ~『フェルメール 光の王国』~」

本書