社 号:浅間神社(せんげんじんじゃ)

別 称:-

祭 神:木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

源 義賢公・源(木曽)義仲公

創 建:元久2年(1205)

社 格:-

指 定:-

鎮座地:埼玉県比企郡滑川町福田2945 浅間山

平安時代後期の武将である帯刀先生こと源義賢と、その子で朝日将軍と呼ばれた源義仲(木曽義仲)

の霊を祀った川島町福田地内の浅間神社を訪ねてみました。

説明板の右方にある 「あ 浅間山 滑川町郷土かるた散策路」 とある標柱

〈あ〉と頭にありますので、浅間山を〈あさまやま〉と呼び、その〈あ〉かと思いましたら、

《 あ 雨乞いに 浅間山(せんげんやま)の池の水 》

で、雨乞いの〈あ〉だそうです。

何か騙されたような・・・

鳥居 社額「浅間神社」

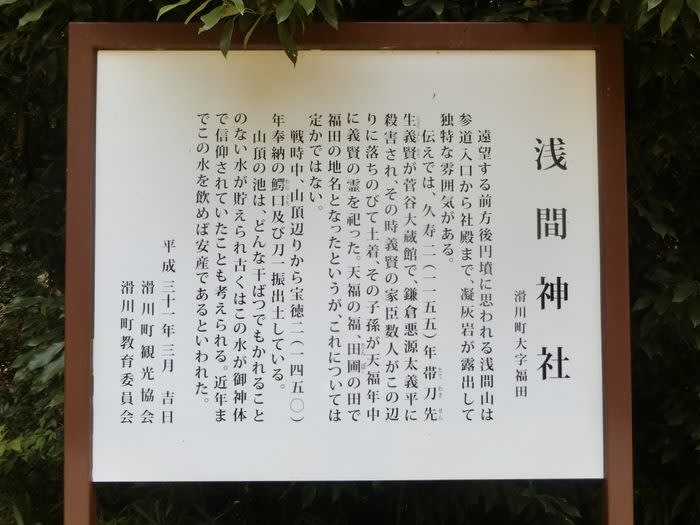

『浅間神社』説明板

| 浅 間 神 社 滑川町大字福田 遠望する前方後円墳に思われる浅間山は参道入口から社殿まで、凝灰岩が露出して独特な 雰囲気がある。 伝えでは、久寿2(1155)年帯刀先生義賢が菅谷大蔵館で鎌倉悪源太義平に殺害され、 その時義賢の家臣数人がこの辺りに落ちのびて土着、その子孫が天福年中に義賢の霊を祀っ た。天福の福、田圃の田で福田の地名になったというが、これについては定かではない。 戦時中、山頂辺りから宝徳2(1450)年奉納の鰐口及び刀一振出土している。 山頂の池は、どんな干ばつでもかれることのない水が貯えられ古くはこの水が御神体で信 仰されていたことも考えられる。近年までこの水を飲めば安産であるといわれた。 平成31年3月 吉日 滑 川 町 観光協会 滑川町教育委員会 |

義賢の家臣数人がこの辺りに落ちのびて土着とありますが、この時落ち延びた家臣は7苗9人で、

この中には親子一組、兄弟一組がおります。

これら家臣は一旦は平郷(現在のときがわ町西平)に落ちのびましたが、一緒にいては危ないとい

うことから、明覚郷(現在のときがわ町明覚)に馬場・市川・荻窪氏の3苗が、大河郷(現在の小

川町腰越)に横川・小林・加藤・伊藤氏の4苗が移り土着しました。

兄弟一組というのは、馬場兵衛次郎と源次郎であり、弟の馬場源次郎の一名が福田の地に移り住み

ました。ですからこの辺りに数人というのはこれとは異なる話です。但し、明覚郷、大河郷も含め

ての「この辺り」ということなら数人というのも納得できます。

のちに、木曽義仲の側室の子・木曽義次郎が母方の姓をとり馬場義綱となり、祖父の旧臣である馬

場源次郎宅の近くに定住しました。

更に、説明板によればこれらの子孫が、天福年中(1233~1234)に義賢の霊を祀ったとあります。

奇しくも、この天福年中の天福元年(1233)に、明覚郷、大河郷の遺臣七苗(年代的に子孫と考え

られます)が、平郷の萩日吉神社に流鏑馬を奉納しております。

なお、この流鏑馬に関してパンフレット等では七苗を木曽義仲の遺臣としています。

また、別の所の記述では、元久2年(1205)に、二人の馬場家は、福田の浅間山に浅間神社を創祀

し、木花咲耶姫命と源義賢及び義仲の霊を合肥したと記録されているとあります。

上記の現地説明板では義仲も祀ったとは書かれてはいませんが、タイトルには敢えて「源義賢・義

仲を祀る」とさせていただきました。

説明板の記述を補充するという程のものでありませんが、これまでに知り得た僅かで浅い知識から、

その一部を簡単に書いてみました。これらに関する言い伝えは諸説あるようですから、ここに付け

足したことは間違っているかもしれませんし、省いたが個所がありますので正しく伝わらないかも

しれません。

それとこれは全くの素人の的外れな疑問かも知れませんが、八幡太郎義家の流れを汲む源義賢・義

仲を祀るのになぜ源氏の氏神である「八幡神社(八幡宮)」或いは「日吉山王神社(山王社)」を

勧請しなかったのかでしょうか? たまたま祀った山が浅間山であったから? 既にあった木花咲

耶姫命を御祭神とした浅間神社に合祀したから? 源義賢・義仲親子にとって源頼朝親子兄弟は敵

(かたき)ですから敢えて八幡を避けたのか?

参道

普通ですと鳥居を潜った所に参道がありますが、この参道(石段)は、浅間山の南端部で説明板と

標柱の間位に上り口がありました。

凝灰岩が大きく露出しています 前方に見えるのは境内社

津島神社 左前方に雷電神社

雷電神社(火雷大神・大雷大神)

扁額がないので不確かですが 下浅間神社 かもしれません

拝殿

拝殿裏側 こちらから中に入れます

富士講(浅間講)の絵馬 〈明治13年(1080)〉

拝殿内から本殿を 拝殿と本殿の間には石橋が架かっています

扁額「浅間神社」

本殿と言ってもこの建物自体は覆屋ですので格子の隙間から覆屋内を

これがいわゆる本殿

水を湛えた本殿前の池

同上 左側から

浅間山の北端部にある登山道

登山道登り口 右端に小さく写っているのが鳥居

古くはこの平地で流鏑馬が行われたとの伝えもあります

浅間神社の鎮座する浅間山を南方から

こちらは南方から望んだ浅間山

散策日:令和2年(2020)6月11日(木)

又情報楽しみにしております。

拙句

雲の峯御嶽の上に昇るとや

木曽、越中、加賀、近江ですか、羨ましい限りです。

行きたく行ける状況にありませんので近場の関係地を見つけて訪ねています。