今日は大仕事でした。と言っても思いっきりプライベートですが…。

今日は上野の東京都美術館で絶賛開催中の《若冲展》に行って来ました。今年が若冲生誕300年の節目の年に当たるということで、かなり大規模な回顧展となりました。

《若冲展》については、ここ数日の混雑状況のツイッターを見ていると『210分待ち』とか『300分待ち』といった呟きが多数見られたため、これは気合いを入れて観に行かねばなるまい!と一念発起して始発のバスに乗って本厚木駅に出て、一路上野を目指しました。

8時くらいに上野公園に到着し、一路都美術館を目指しました。そうしたら、早くも看板を掲げた係員が

「《若冲展》のチケットをお持ちの方の列はこちらで~す♪(´・∀・`)」

と、朝の爽やかな空気の中で声を張り上げていました。ところが、指し示している先は都美術館とは全然アサッテの旧東京音楽學校奏樂堂の方…。

(*´-ω・)?と思いながらも、促された方に向かって行くと、開館一時間以上前だというのに既に長蛇の列!そしてそこには燦然と輝く『入館120分待ち』の文字の看板を持った係員が!!(⊃ Д)⊃≡゜ ゜

う~ん…さすがは若冲恐るべし。もっとも、昨今はマスコミがジャニーズタレント等を使って人気を煽り過ぎている感も否めませんが、それでもまあ、これだけの人が若冲の作品に関心を持つというのは喜ばしいことです。

朝の8時に120分待ちには面喰らいましたが、こちとら200分超えは覚悟の上での参戦でしたから、思いの外早く入れそうなことにほくそ笑んで…いや、ワクワクしておりました((o(^∇^)o))。

結局、都美術館の敷地に入るまでに120分、敷地に入ってからチケット受付に辿り着くまでに更に90分ほどかかって、ようやく会場に入ることができました。昨今は、かつて国立博物館で開催された《日本国宝展》で多数の熱中症患者を出してしまった教訓からか随所に給水ポイントと救護所が設けられていて、係員が盛んに熱中症対策を呼び掛けていたのが印象的でした。

今回は伊藤若冲生誕300年記念ということで、鹿苑寺や慈照寺といった京都の名刹に納められた襖絵や掛軸が多数展示されていました。

中でも圧巻だったのが、若冲円熟期の傑作である《釈迦三尊像》全3幅と《動植綵絵(どうしょくさいえ)》全30幅の掛軸です。これは若冲が京都・相国寺に納めた連作の大作で、現在《釈迦三尊像》は相国寺に、《動植綵絵》は御物、つまり皇室の持ち物として宮内庁三の丸尚蔵館に保管されています。

私も一度《動植綵絵》が全巻展示されたのは観たことがありました。しかし、その時には中心に有るべき《釈迦三尊像》は出品されなかったため、ちょっと残念に思っていたのです。それが今回は、それらが本来有るべき完全なかたちで一堂に会するという、大変貴重な機会となりました。

南宋画に見られるような、わりと豪華な出で立ちの釈迦三尊を中心にして、鳥や獣や花々までもが釈迦如来の説法に聞き入っているように配されたこの連作は、若冲50代の円熟期を迎えた時期に10年以上の歳月をかけて完成させた傑作です。鳳凰や孔雀、雀や鶴や鶏といった鳥の羽根や、牡丹に芍薬、梅に桃に薔薇といった花の花弁の一つ一つに至るまで実に精緻に描かれていて、観る者を惹き付けて離しません。

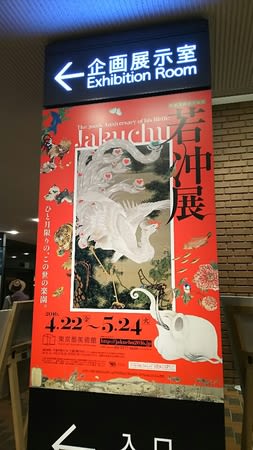

これらの絵を描くにあたって、若冲は様々な技法を採り入れています。その中でも、このポスターにもなっている『老松白鳳図』の鳳凰には、白い胡粉で描いた羽根の裏側から黄土色の色を挿す裏彩色という技法が用いられていて、実際に観るとまるで金泥で仕上げたような輝きを放ちます。こればかりは写真や画集では分からないものです。

この他にも《鯨白象図屏風》や《果愬涅槃図》といった代表作が目白押しでした。そして最後に、ある意味昨今の若冲ブームの火付け役ともなった、アメリカの若冲コレクターであるジョー・プライス氏のコレクションが数年ぶりに来日していました。若き日の作品《葡萄図》や《動植綵絵》と極めて近い構図の《紫陽花双鶏図》と並んで、枡目描きという特殊な技法が用いられ、かつて宇多田ヒカルの『SAKURA』のMVにも使われた異色作《鳥獣花木図屏風》までが登場したとあっては、もう感嘆の極みです。

会期はあと3日間限りです。次に《動植綵絵》が観られるのはいつになるか分かりませんし、ましてや釈迦三尊とのコンプリート状態は望むべくもないかも知れません。そういった意味でも大変貴重な展覧会と言えます。

もし御覧になりたい場合には、開館時間には上野公園にいるくらいの覚悟と、日焼け止めや水分補給等の熱中症対策を万全にしてお出かけ下さい。

今日は上野の東京都美術館で絶賛開催中の《若冲展》に行って来ました。今年が若冲生誕300年の節目の年に当たるということで、かなり大規模な回顧展となりました。

《若冲展》については、ここ数日の混雑状況のツイッターを見ていると『210分待ち』とか『300分待ち』といった呟きが多数見られたため、これは気合いを入れて観に行かねばなるまい!と一念発起して始発のバスに乗って本厚木駅に出て、一路上野を目指しました。

8時くらいに上野公園に到着し、一路都美術館を目指しました。そうしたら、早くも看板を掲げた係員が

「《若冲展》のチケットをお持ちの方の列はこちらで~す♪(´・∀・`)」

と、朝の爽やかな空気の中で声を張り上げていました。ところが、指し示している先は都美術館とは全然アサッテの旧東京音楽學校奏樂堂の方…。

(*´-ω・)?と思いながらも、促された方に向かって行くと、開館一時間以上前だというのに既に長蛇の列!そしてそこには燦然と輝く『入館120分待ち』の文字の看板を持った係員が!!(⊃ Д)⊃≡゜ ゜

う~ん…さすがは若冲恐るべし。もっとも、昨今はマスコミがジャニーズタレント等を使って人気を煽り過ぎている感も否めませんが、それでもまあ、これだけの人が若冲の作品に関心を持つというのは喜ばしいことです。

朝の8時に120分待ちには面喰らいましたが、こちとら200分超えは覚悟の上での参戦でしたから、思いの外早く入れそうなことにほくそ笑んで…いや、ワクワクしておりました((o(^∇^)o))。

結局、都美術館の敷地に入るまでに120分、敷地に入ってからチケット受付に辿り着くまでに更に90分ほどかかって、ようやく会場に入ることができました。昨今は、かつて国立博物館で開催された《日本国宝展》で多数の熱中症患者を出してしまった教訓からか随所に給水ポイントと救護所が設けられていて、係員が盛んに熱中症対策を呼び掛けていたのが印象的でした。

今回は伊藤若冲生誕300年記念ということで、鹿苑寺や慈照寺といった京都の名刹に納められた襖絵や掛軸が多数展示されていました。

中でも圧巻だったのが、若冲円熟期の傑作である《釈迦三尊像》全3幅と《動植綵絵(どうしょくさいえ)》全30幅の掛軸です。これは若冲が京都・相国寺に納めた連作の大作で、現在《釈迦三尊像》は相国寺に、《動植綵絵》は御物、つまり皇室の持ち物として宮内庁三の丸尚蔵館に保管されています。

私も一度《動植綵絵》が全巻展示されたのは観たことがありました。しかし、その時には中心に有るべき《釈迦三尊像》は出品されなかったため、ちょっと残念に思っていたのです。それが今回は、それらが本来有るべき完全なかたちで一堂に会するという、大変貴重な機会となりました。

南宋画に見られるような、わりと豪華な出で立ちの釈迦三尊を中心にして、鳥や獣や花々までもが釈迦如来の説法に聞き入っているように配されたこの連作は、若冲50代の円熟期を迎えた時期に10年以上の歳月をかけて完成させた傑作です。鳳凰や孔雀、雀や鶴や鶏といった鳥の羽根や、牡丹に芍薬、梅に桃に薔薇といった花の花弁の一つ一つに至るまで実に精緻に描かれていて、観る者を惹き付けて離しません。

これらの絵を描くにあたって、若冲は様々な技法を採り入れています。その中でも、このポスターにもなっている『老松白鳳図』の鳳凰には、白い胡粉で描いた羽根の裏側から黄土色の色を挿す裏彩色という技法が用いられていて、実際に観るとまるで金泥で仕上げたような輝きを放ちます。こればかりは写真や画集では分からないものです。

この他にも《鯨白象図屏風》や《果愬涅槃図》といった代表作が目白押しでした。そして最後に、ある意味昨今の若冲ブームの火付け役ともなった、アメリカの若冲コレクターであるジョー・プライス氏のコレクションが数年ぶりに来日していました。若き日の作品《葡萄図》や《動植綵絵》と極めて近い構図の《紫陽花双鶏図》と並んで、枡目描きという特殊な技法が用いられ、かつて宇多田ヒカルの『SAKURA』のMVにも使われた異色作《鳥獣花木図屏風》までが登場したとあっては、もう感嘆の極みです。

会期はあと3日間限りです。次に《動植綵絵》が観られるのはいつになるか分かりませんし、ましてや釈迦三尊とのコンプリート状態は望むべくもないかも知れません。そういった意味でも大変貴重な展覧会と言えます。

もし御覧になりたい場合には、開館時間には上野公園にいるくらいの覚悟と、日焼け止めや水分補給等の熱中症対策を万全にしてお出かけ下さい。