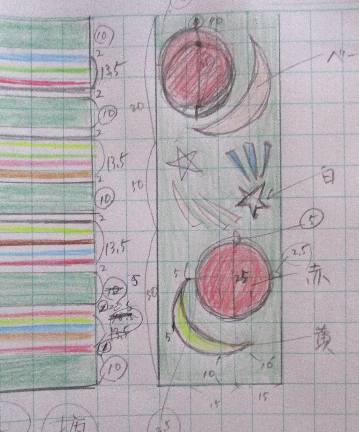

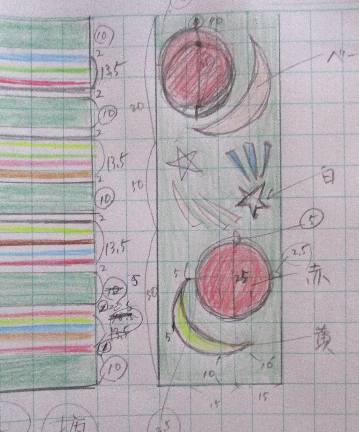

毛糸のマット、二枚目は柄を織りだすことにしました。

右側です。自分で簡単な柄を考えました。

型紙を裏側からマチ針で止め、手で当てては降ろし、織るの繰り返し。糸の継ぎ目が難しい。

ただの平織ですが時間かかりそう。

毛糸のマット、二枚目は柄を織りだすことにしました。

右側です。自分で簡単な柄を考えました。

型紙を裏側からマチ針で止め、手で当てては降ろし、織るの繰り返し。糸の継ぎ目が難しい。

ただの平織ですが時間かかりそう。

久しぶりの読書カテゴリーのエントリーです。

年末買って、少しずつ読んで先ほどやっと読了。

初めは饒舌な文体と、ガンダム、タッチが何のことか分からず四苦八苦したけれど、途中から50歳前後の三人の男たちの生き方が面白くなり、人間観察と表現もなかなか深く、楽しくて、自分の世界が広がったかなと思う。

著者は確か独身のはず。で、何でこんなに結婚生活の機微が分かるのだろうと・・・それが作家というものという返事が帰って来そうですが。

元は小説宝石に10か月にわたり連載されたもの。

昨年末、着せ替え遊び。

「わたし、お出かけするのでこっちのドレスがいいわ」とか、一人芝居していた。

一月前に織り始めた毛糸のマット、やっと一枚だけ織り上げた。途中で孫も参加して楽しい色合いになりました。

間に段ボールを挟んで、次はつづれ織り風に簡単な柄を出すつもり。完成はいつか分からないけど。

友達が、織り機見せてと言っている。こんなシンプルなのではなく、複雑な組織織り見せて驚かそうと不埒なこと考えているので、早く終わらせたいけど、なかなか。

組織図の見方、という検索ワードでこのブログに訪ねて来られた方があったので、私なりに説明したいと思います。

まず糸の通し方です。

上の図で説明しますと、上段の横四段は四枚綜絖の糸の通し方です。向こうから順番に並んでいます。

右上の4×4の升目は綜絖と踏み木を結ぶロープの結び方を示しています。

踏み木と綜絖には四つの結び方があり、この図だといちばん左の踏み木は向こうから二枚の綜絖とその下の穴をロープで結んでいます。二番目は手前の二枚の綜絖と結んでいます。これをタイアップと言います。

私の織り機は真ん中に四本の踏み木、その外側には一本ずつで、合計六本の踏み木があります。

組織図にはありませんが、外側右端の踏み木は1枚目と3枚目の綜絖、外側左端は2枚目と4枚目の綜絖とタイアップしています。平織はこの両側の踏み木だけを交互に踏みます。模様を織りだすときに中四本の踏み木を使います。

組織織りで経糸が長く浮くときには、それを止めるために一段置きに左右の端を踏んで、平織を入れます。そうすると糸が安定するのです。これをタービーを入れるという言い方をします。

タイアップは織り機によって順番が違うこともあります。その時は何番の綜絖がどの踏み木と結びついているかを見て、それに対応する踏み木を踏んでください。

上の図はエクセルでできる組織図で作ってみました。組織図のソフトは無料で公開されています。がらくた織り工房様でしたか、検索してみてください。作って提供してくださった方にただただ感謝です。(私はエラーメッセージが出るのに、パソコンの分からない悲しさ、強引に使っていたらエクセルが壊れてしまいました。ご自分の責任でお使いくださいね)

このソフトを織る前に使うと、通し方、踏み方の間違いも前もって組織図を見て確認できます。

またソフトを使わずとも、組織図から糸の通し方、踏み方を書き出し、織り機に貼り付けてみながら織るといいでしょう。

私は最近はその方法で織っています。

続いて踏み方です。

上の図の、右端の縦四列は踏み木の踏む順番を示しています。図の下から織って行きます。

上の図だと右から四番目の踏み木を3回、次に2番目を2回というように踏んで行きます。

この作品では糸が浮きやすいので経糸と同じ色でタービーを入れました。

つまり踏み方は4-地の色(経糸と同じ糸)で右端-4-地の色で左端-4-地の色で右端というように踏んでいきます。

よく普及しているのは四枚綜絖の織り機らしいので、組織図が読めると組織織りも一人でできるようになります。

えらそげで申し訳ありませんが、私が教室に通っていたころは、ネットで探しても丁寧な説明はないし、教室でも言われるままに通し、言われるままに踏んでいただけなので、家で織るようになって初めて組織図の意味が分かり、いっそう織りが好きになりました。

組織図は世界の共通語、外国の本でも組織図さえあれば織れるのが嬉しいですね。

組織図と作品。

年賀状やめたはずなのに、来る人からは来る。で、返事書くうちにまたまた増えた。

でもその方たちからのは、どんなことあってもあなたと友達という有り難い賀状と思い、心を込めて書いてない方にも、返事を出した。

今年はこれです。

全部、このブログで使った写真。昨年も、遊び歩いて、旅自慢。陳謝。

三男のお嫁ちゃんは旅行大好き、タブレットに入れた写真の数々、興味深そうに見てくれました。

某男性からの年賀状。自分のぬいぐるみ、父と母を茶化したキャラなどが楽しく絡んでいます。

私は豚のキャラ、ニックネームはとん、スマホのメール見せてもらったら、とん、とんとあるのが私のメールでした。

でもとんは、そろそろやめてもらいたいものです。

落研時代の友達のメールはいかに面白いタイトルつけるかに命かけてるみたいで、もうわけわからん状態。いまだに一緒に遊んでいるみたいで、やってることも落研のノリ。

今の時代、若い人はなかなか成熟できないようで。で、それを楽しんでいる親も自分の歳忘れてる。

でもまあお正月ですから。今年も楽しく過ごしたいものです。

![]()

某男性の年賀状。女の子だけど、五歳のお祝いに写真撮ったそうで。レンタルドレスにエクステンション、小さな花嫁さんみたい。長生きして、ほんとの花嫁姿も見たいものです。小さいのは弟。

懐かしき昔の年賀はがき。神戸のアンティークドールの店、タイムロマンで10年以上前に買った。

誰に出すこともなく持っている。

今も昔も、お正月を楽しむ子供の姿はかわいい。

息子の焼いたパンがおいしかったので、自分でも焼きたくなり、近所の某店でパンフ貰ってきた。

目当ての品、アマゾンが1万円くらい安い。店で品物確かめてネットで買う。申し訳ありません。

最近のは餅つき機能までついているらしい。せいぜい一升までだけど、餅つき機に比べるとコンパクト。

夫に、餅つき機買うことずっと反対されていた。一年に一回しか使わないのに無駄とか言われて。でもパン焼き機は反対されないし、

「あんたのお母さんに搗き立てのお餅、食べさせてあげたい」と長男の嫁の鏡みたいなこと言ったら、すんなりこの案件は通りそう。

もちろん、いつも自分のしたいようにほぼしていますが、一応伺いを立てる振りもする。今年はこれで行くつもりです。歳とって、若い時みたいに夫婦げんかするのもエネルギーが要るし、だいいち、子供に示しがつかないし。

きょうは再び車の練習した。やっぱりハンドルが重い。家の前が狭いし、隣の人が一部車が道にはみ出しておいてあるし、とても出しにくい。でも頑張りました。

午前中、夫と出島の外貿埠頭のずっと先まで行って乗ってみる。まっすぐな広い道、ましてやきょうはお正月、完璧、誰もいません。

運転していると、ユーミンの埠頭を渡る風を思い出す。

埠頭を渡る風を見たのは、いつかあなたがただの友達になった日・・・とかそんなフレイズ。

https://www.youtube.com/watch?v=a1Gr0gLwmmg

「きょうは風ないけど、(あなたと)いい友達になれそうな気がする」と言うと

「またあ、ばかか?」と言われてしまった。だいたいこんなあほな会話しています。

出島は私が仮免貰ってから、よく練習に来たところです。懐かしい。

あの頃、あまりに横でグチャグチャ言うので、さすがの私も腹立てて、車を降りて逃走。「待てぇーー」と車で追いかけてくる夫。

ドリフターズのコントじゃあるまいに、人が見たら何と思うことか。恥ずかしや。

昨日はバーチャル年始回りした。年賀状の住所をググってストリートビューで見るという悪趣味な遊び。

でもだいたい予想した通りだった。家は人也。おしゃれな人はおしゃれな家に、そうでない人は落ち着いた家に、東京の山の手から香川の山間まで、日本全国いろいろなところへ行けてたいそう楽しくありました。

私の住所は元は大きな倉庫、10軒以上の建物に枝番が付いていないので、斜め向かいの2DK三階建てアパートになります。ちょっと不本意。まあいいんですけどね。その斜め後ろの二階建ての家です。よかったらお試しくださいね。

一人分作りました。大根、人参、厚揚げに餡餅、白みそ仕立て。

餡餅がないので平餅の上にあんこ載せ、トッピングは本当は汽水域で採れる青海苔だけど、お好み焼きのアオサで代用。

でも、なんとなく、それらしくなりました。これがないと私の場合、お正月が来ない。昔は大嫌いだったのに、50歳過ぎてから、急に食べられるようになりました。

夫は普通の丸餅で。餡餅にはものすごく抵抗があるらしい。羽交い絞めにして口へ入れても吐き出すかも。したことないけど。

お正月用に作った絵付けの皿、いろいろ出してみました。実際使ったのは左上の南天、二枚のみ。

でも、出すだけで楽しい。

水引細工は私の結納の使いまわし。43年前だけど、まだまだ使えそう。

織りの先生からご丁寧に年賀状が。慌てて、昨年五月以来、家で織ったもの各種を並べて写真撮って、年賀状作って、もう出した。やれやれ。

残りも書いて出した。結局年末分と合わせて20枚くらいに。

夫が腰を痛めた。大みそかに姑様の風呂を腰をかがめて磨いていて、痛くなったそうで。上半身を右に傾け、そろりそろりと歩く。

湿布は貼ってあげたけど、どうしようもないらしく正月早々元気がない。初詣も省略。

というわけで、ほとんど記憶にないくらい、どこへも行かない、誰も来ない静かなお正月。それを寂しいとも思わず。

これからは多分こんなお正月が増えていく、その前触れのような元旦でした。