2011年の震災時は上海に駐在していた。

そこではTVの光景を見つめながら、涙を流すことしかできなかった。

帰国して2012年には松島の砂浜清掃ボランティアに参加した。

そのとき、民家の基礎だけが連なるかっては集落だった場所を目前にし、絶句するしかなかった。

そして九州に転勤して熊本地震を体験した後、関東に戻ってきた。

だから無性に東北のその後を見たかった。

東北旅行の2日目の宿泊地は宮古。

魚元というお気に入りの料理屋があり、津波に合ったが再起していると聞いていたので早速寄ってみた。

恐る恐る暖簾をくぐってみたが、以前と全く変わらない店内にほっとさせられる。

女将さんのお話によると床下浸水程度だったとのこと。

台風の影響で品数は少なかったが、いつもながら堪能させてもらったよ。

良かった また来れて

3日目は海岸沿いに南下する。

朝の宮古付近の海はなんとも異様な形相を見せていた。

海沿いではどこでも防波堤の嵩上げ工事が進行中。

更に南下を続けると、「ここまで津波が達した」と示す標識が頻繁に表れる。

そしてそこから見える海は

こんなに遠く下に見えるのだが ・・・

陸前高田では “奇跡の一本松”

既に枯死が確認されているのだが、そうは見えない。

実際に合うまでは「立往生」のような剛力さを想像していたが、全く違う。

優雅さを失わずしなやかに立ち続けるその姿は、未だに静かな力に溢れている。

これからの復興を、ずっと見守っていてほしいものだ。

更に南下し、今回の3泊目は気仙沼とした。

この港町も依然泊まったことがあり、とても美味しい料理屋があったのだが ・・・

その店の情報は “閉店” という以外は知ることができなかった。

シャークミュージーアムに寄ってみると

中央自販機上の青いプレートが、津波の高さを示していた。

津波に襲われただけではなく、当時は対岸の重油タンクからいくつもの火災が発生していた。

絶望感と虚脱感で呆けたように見つめていたTV画像は、もしかしたらここから撮影されていたものかもしれない。

(宿泊したホテルの屋上から)

でも今の気仙沼には絶望も虚脱もない。

漁船がひしめく港は活気を取り戻し、活き活きとした日常が再開されていた。

気仙沼 強いな

安心したよ

安心すると腹が減る

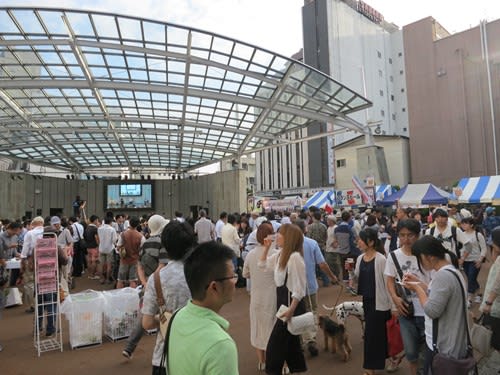

夕食は通りすがりに気になった ここ 復興屋台村

頼んだものは以前も食した これ サメの心臓の刺身

サメはとても足が速いので、身でさえも食する期会が少ない。

ましてや心臓となるとボルトより早いので、とても追いつけない。

水揚げ場から直近の気仙沼のような処でないと中々味わえない珍味だ。

(しかしサメを海のギャングとか呼ぶけど、それを喰らう人間が一番怖いよな)

明けての4日目は更に南下する。

天気が回復してきたので小さな漁村に寄ってみた

今はこんなに穏やかな海

振り返り漁港側を見る

この狭い地形に津波が押し寄せてきたのか ・・・

漁港の片隅に石碑が立っているのを Kazu が見つけた。

傷だらけで判別し難い文字を苦労して読んでみると、震災記念碑 と記されており、年号は昭和8年(1933年)。

台座は新しいことから見ると、今回の津波で流されたものを再度建てたのであろう。

「 何度来ても 決して負けない 」という強い気持ちの表れのようで、頼もしく感じられた。

更に南下し、今回の最終目的地である松島を目指す。

2012年にボランティアとして清掃に参加した砂浜が、今はどうなっているのか確認したかったからだ。

道沿いにうず高く積まれていた瓦礫の山は、ほとんど目につかなくなっている。

仮設住宅だったこの建屋も今は避難している方はなく、市の施設となっていた。

そして 砂浜

当時は、とても泳ぐ気になどなれない状況だった。

それが今は

日常の夏を取り戻しているね

但し、その浜のすぐ後ろ。 震災後は家の基礎だけが剥き出しで連なっていた集落跡は

草で覆われていた

もうここに人が住むことは ないのかもしれない

松島からは高速道で一気に宇都宮へ帰宅。

今回は東北が確実に復興し続けていることが実感できて、とても嬉しかった。

そしてどんな災害でも押し戻してしまう東北人の強さを感じ、同じ日本人として誇らしくも思えた。

折角近くに帰って来れたのだから、これからは頻繁に訪れてみるとしよう。

東北の完全復活に向けて自分が何かできないかを考えながら。

以上 2016年夏休み日記 終了