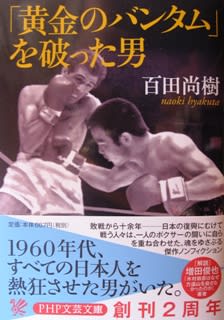

【百田尚樹著、PHP研究所】

「黄金のバンタム」とはボクシング・バンタム級で史上最強のチャンピオンといわれたブラジルのエデル・ジョフレ(1936年生まれ)。生涯戦績は78戦72勝(50KO)2敗4分けで、不世出のボクサーといわれた。そのジョフレに唯一土をつけたのがファイティング原田(1943年生まれ)だ。19歳のときフライ級で、白井義男(1923~2003年)以来日本人2人目の世界チャンピオンになると、その後、転向したバンタム級タイトルマッチで王者ジョフレを破り、1年後のリターンマッチでもジョフレを下した。本書は「国民的ヒーロー」原田にスポットを当てながら日本中が熱狂した時代背景にまで踏み込んだ、読みごたえたっぷりのノンフィクションである。

9章構成で、第1章「日本ボクシングの夜明け」でまず白井の活躍を描く。白井がタド・マリノ(米国)を破りフライ級チャンピオンになったのは1952年5月。敗戦国日本はその3週間前、サンフランシスコ講和条約の発効でGHQ(連合国軍総司令部)の占領から解放されたばかり。「白井の勝利は敗戦で自信を失った日本人の多くに自信と勇気を与えた」。だが2年半後、5度目の防衛戦で敗れる。

原田がフライ級王者ポーン・キングピッチ(タイ)を破ってタイトルを奪取したのは1962年10月10日。白井がタイトルを失ってから8年の歳月が流れていた。だが原田が本来の実力を発揮するのは1ランク上のバンタム級に転向してから。1965年5月18日、ジョフレにとって9度目の防衛戦で、原田は下馬評を覆し「狂った歯車」とも評される激しいラッシュ攻勢でジョフレを破る。その試合を見た作家三島由紀夫はスポーツ紙観戦記に「コーナーから弾丸のように飛び出した原田を見て、私は鋭い、痛いような希望を感じた」と書いた。原田はタイトルを4度防衛した。

著者は繰り返し当時と現在の世界チャンピオンベルトの重みの違いに触れる。白井がチャンピオンになった当時は8つの階級に8人の王者が君臨していた。原田がバンタム級タイトルを獲得した1965年でも11階級に11人しかいなかった。ところがその後、王座認定団体と階級が増え続け、今では主要団体だけで4つ、階級は17つもあり、チャンピオンの総数は70人近くに上る。

国民の夢と希望と誇りを背負って戦う原田の試合のテレビ中継は毎回驚異的な視聴率を記録した。ジョフレとの第2戦(1966年5月31日)は63.7%。歴代視聴率5位というこの試合を含めバンタム級時代のタイトル戦3試合は紅白歌合戦に次いで年間視聴率2位だった。なぜそんなに人気を集めたのか。原田がデビューしたのは1960年。池田内閣が「所得倍増計画」を打ち出した年だ。「常に前へ前へと勇敢に向かっていく姿は、私には、日本をもう一度世界に伍する素晴らしい国にしようと懸命にがんばっていた当時の日本人の姿とダブって見える」。

その後、さらに階級を上げフェザー級に転向してタイトル戦に挑むが、不可解な判定で〝幻の3階級制覇〟に終わった。引退したのは1970年、26歳と9カ月だった。一方「黄金のバンタム」ジョフレもいったん引退するが、73年フェザー級のタイトルを奪取、37歳で再び王座に返り咲いた。原田は国内以上に海外での評価が高いという。11階級しかない時代に2階級を制覇したこと、しかもジョフレを2回も破ったためだ。原田は83年、日本人ボクサーとして初めて米国のボクシング殿堂入りを果たした。

本書は多くのエピソードを交えながらボクシングという競技に不案内な人にも分かりやすいように、原田を軸に昭和のボクシング史を展開した。読んでいて臨場感や競技の過酷さ、減量の苦しみ、興行世界の醜さなどがひしひしと伝わってきた。なぜボクシング界の内情にこんなに詳しいのか。そんな疑問が再三頭をもたげた。その謎も作家・増田俊也氏による末尾の「解説」で解けた。筆者百田氏自身が同志社大学時代、ボクシング部に籍を置くボクサーだったのだ。