西岡城を見て 唖然絶賛!

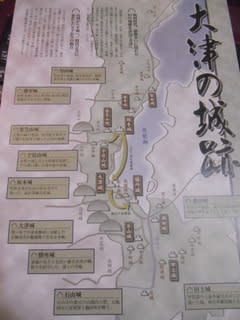

所在地:滋賀県長浜市西浅井町余 map:http://yahoo.jp/BesmQh

この城がJR湖西線やJR北陸腺の合流する点、国道303号線や国道8号線の交わる交通の要衝として、滋賀県民に大きな貢献をもたらしてくれる。

城の特調

天正11年賎ヶ岳合戦の頃の佐久間玄蕃盛政の行市山陣城に、土塁構成や縄張構成が類似しており是非一見の価値ある屈指の遺跡。

西岡城=遺跡見学会

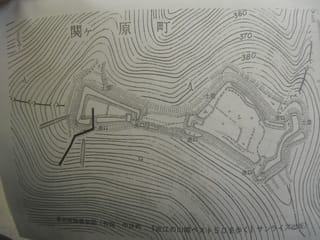

1 主城 2西城 3東砦 4見張砦

城の歴史

西岡城は塩津熊谷氏の宗家「国人衆」、熊谷下野守直房の居城と、推定される、壮大堅固かつ顕著な中世城郭遺跡。

西岡城の特徴=主郭 土塁全長25間 (因みに、佐久間玄蕃盛政行市山城 土塁全長25間)

・土塁の総囲いからなる。織豊系城郭=天正11年期の賎ヶ合戦に、改修をうけた可能性を示唆する、矩形土塁の縄張、北西に2ヶ所馬出的機能。

★ 遺跡の残存状態が異常なほどに良好。城跡の土塁も明瞭に見学可能。

B 中世城郭として完成度の高さ。土塁の美しさ、堀切の鋭利さ、大掘切の深さ。

甫庵太閤記巻第六 丹羽五郎左衛門尉長秀志津嶽之城へ籠入事長秀其比は若州并江州之内志賀高嶋両郡を領し、坂本を居城とし有しにより、北国勢を押へん為、勢を分敦賀表に三千、塩津海津に七千賦り置、江北を静めける処に…云々

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

後藤屋敷

後藤屋敷 雪野山城

雪野山城 アクセス

アクセス

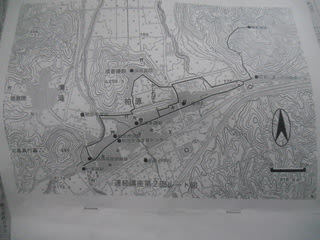

踏査:作図:長谷川博美氏(城郭研究家)

踏査:作図:長谷川博美氏(城郭研究家)

横堀(堀切)を9を数え、細い尾根を南郭まで!

横堀(堀切)を9を数え、細い尾根を南郭まで!

大手口の下の石垣(2015.11.29まで、以後埋め戻し(11.23狼煙リレー))

大手口の下の石垣(2015.11.29まで、以後埋め戻し(11.23狼煙リレー))

清流の滝

清流の滝

和南川の切岸の上

和南川の切岸の上

虎口・・・信長の側室お鍋方(元小倉右京亮の正室)

虎口・・・信長の側室お鍋方(元小倉右京亮の正室)

八尾城(遠景)・・・愛郷の森の道より

八尾城(遠景)・・・愛郷の森の道より

旧八風街道沿い

旧八風街道沿い 比定地(高野集落の北端の田地・林)

比定地(高野集落の北端の田地・林)

皇帝ダリア満開

皇帝ダリア満開

法證寺

法證寺  この地を治めた黒田宗満の菩提寺。

この地を治めた黒田宗満の菩提寺。

荒尾神社 滋賀県米原市本郷275

荒尾神社 滋賀県米原市本郷275