司馬遼太郎記念館から近鉄の八戸ノ里駅へ。

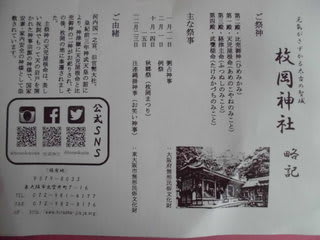

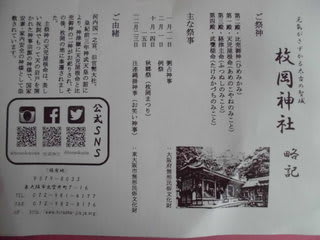

夕方まで時間も有るので枚岡神社へ向かいまひょ。

「枚岡神社」は昔の河内の国では一之宮なんでっせ。

河内の国に50年間も住みながら鉄ちゃん爺や

恥ずかしながら、初めての参拝になりますんや。

(枚岡駅を通過中の 近鉄特急)

(近鉄・枚岡駅の 駅名標)

鉄ちゃん爺やは、生まれと育ちが摂津の国になりまぁ。

それで「住吉大社」の方に、足が向いたんでしょうな。

昔の摂津の国では一之宮が「住吉大社」なんですわ。

東大阪市で一番有名な神社といえば、お隣りに在る

石切剣箭神社(いしきりつるぎやじんじゃ)でっしゃろな。

「でんぼ」の神さんで「石切りさん」と呼びまぁ。

だから近鉄の急行は枚岡駅には停まらず二つ目の

石切駅に止まりますんや。

枚岡駅の山側に神社が在るのは知ってましたけど。

(枚岡駅 構内の矢印)

「下り藤」の神紋を後で説明しますからね。

ここ枚岡駅も1000分の33と云う急勾配の途中で

生駒山系の麓から標高・約45mほど登った処でっせ。

(枚岡神社 二の鳥居)

駅の地下道を潜り抜けたら、目の前が急な石段でっせ。

これが一の鳥居だな、そのつもりで撮影したんですわ。

帰ってネットで調べたら一の鳥居は近鉄・枚岡駅よりも

坂を下った処にあると記されてまんがな。

(二の鳥居前 荘厳な文字の石柱)

枚岡神社の参道から下を走る近鉄・枚岡駅を撮影しまっさ。

私がダウンロードした国土地理院・標高のGPSで検索したら

この付近で標高が約55mぐらいと表示されますかな。

(近鉄・枚岡駅を撮影)

ここから振り返ったら遠くに大阪市内が遠くに見えてまぁ。

ズームインして写したらこんな感じに成りまんな。

(大阪市内を ズームイン)

お天気が良ければ、大阪市内は勿論のことながら

遠くに大阪湾や神戸・六甲山の山並みも見えまぁ。

それでは続けて石段を登って、拝殿へ向かいまっせ。

(枚岡神社 三の鳥居かしら?)

この鳥居の前を道路が横切ってますんで、現在は

これから先が「枚岡神社」の境内のようでんな。

(明治の元勲 三条実篤の)

帰ってネットで検索したら、明治の元勲の一人

三条実篤(さんじょうさねとみ)の書体から

枚岡神社の四文字を選んで作成したんだって。

この鳥居を潜り抜けると、一旦はゆるやかな

参道が200m~300mほど続きますんや。

(枚岡神社の参道 振り返って撮影)

この日は「七五三」のお詣りが有ったようで

着飾った子供さんに、祖父母や両親が本殿へ

向かう姿が印象的に感じられましたよ。

(枚岡神社や 拝殿への石段)

「枚岡神社」の拝殿へは急な石段がおよそ80段

老人には、きついようで子供さんは元気に先へ先へ

年寄りは遅れながら、息を切らして登ってはりまぁ。

石段から拝殿の全景を写そうと構えましたが

やはり大きな建物で、諦めましたわ。

(石段の下から 拝殿の一部を撮影)

(枚岡神社 拝殿前を撮影)

(枚岡神社 拝殿の側面)

(枚岡神社の ご朱印)

(枚岡神社の 本殿)

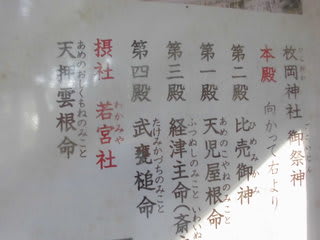

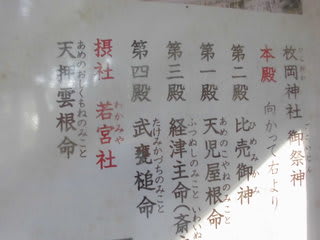

右から第二殿・第一殿・第三殿と三つの本殿しか

写りませんが、その左側に第四殿が在るそうです。

拝殿の前に枚岡神社が提供する画像がおましたんで。

光線が入りましたが、貼り付けて置きまひょ。

(枚岡神社の提供 本殿説明画像)

第一殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと)

天照大神が天の岩戸にお隠れになった際に

岩戸の前で、どんちゃん騒ぎを行ったようで。

岩戸から覗かれた天照大神に鏡を差し出し

天の岩戸から、導き出された神様ですかな。

その後に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に従って

天孫降臨をされたと神話には記されてますかな。

第二殿 比売御神(ひめみかみ)

この方は、天児屋根命の妻になる神さまだとか。

この天児屋根命(あめのこやねのみこと)と

比売御神(ひめみかみ)の二つのご祭神は

中臣氏(後の藤原氏)の祖先になる神様だとか。

奈良時代にこの二つのご祭神を分祀したのが

現在の奈良・春日大社の始まりだとのこと。

それで「枚岡神社」を元春日神社と呼び

同時に第三殿と第四殿の二つの神様を

逆に春日大社から枚岡神社に分祀したんだとか。

(枚岡神社の ご祭神)

第三殿 経津主命(ふつぬしのみこと)

藤原氏の氏神さまに当たる千葉県に鎮座する

香取神宮のご祭神のようですな。

第四殿 武甕槌命(たけみかづちのみこと)

これも藤原氏の氏神さんにあたる関東の

鹿島神宮のご祭神になりますんや。

だから現在では奈良の春日大社と同じ

四つの神様が、お祀りされてますんで

神紋も同じ「下り藤」なんですよ。

「下り藤」は藤原氏の家紋でもありますね。

(拝殿前の 十八弁菊の提灯)

(拝殿前から 急な石段を見下ろすと)

国土地理院のソフトで見ると拝殿の標高は約90m。

それでは参道へ戻ってデジカメで撮影してみまひょ。

(参道の奥から 撮影)

石燈籠や鳥居は珍しくもないでしょうが、これは

「剣」かしらそれとも「鉾」でしょうか?

ネットで検索したけど、定かじゃおまへんでした。

(枚岡神社の参道 献納された菊の花)

どこの神社でも「神獣」が見られますが、ここは

春日大社と同じで「鹿」が置かれてますな。

天神さんなら「なで牛」でしたかな。

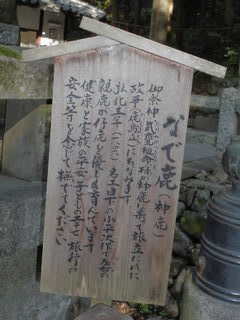

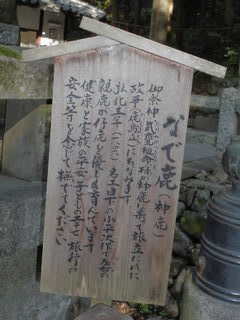

(枚岡神社の なで鹿 左側)

(なで鹿の 説明書き)

(枚岡神社の なで鹿 右側)

(枚岡神社境内 献納された方の石碑)

鉄ちゃん爺やの通院する病院の院長さんを発見。

確か50万円以上を献納した方が石柱に刻まれるはず。

他はほとんどが東大阪市の方が多いように思いまぁ。

最後に東大阪市は人口が約50万人で大阪府では

大阪市と堺市に次ぐ第三位の都会になりますんや。

全国で50万人以上の都会で昔の一級国道になる

二けたの国道が通ってないのは、東大阪市と

埼玉県の川口市だけというのをご存じかしら?

(東大阪市の マンホールの蓋)

鉄ちゃん爺やの記憶では1967年(昭和42年)2月に

旧の布施市・河内市・枚岡市の三つが合併して

出来た街で、世界に通用する先端技術の中小企業が

多く存在するのが大阪では東大阪市だと思いますんや。

国産のロケットや人工衛星は東大阪市の会社が無ければ

打ち上げができないとも言われますかな。

それでは今回は、これにて終了でおます。

ほんなら~ さいなら~🎵

夕方まで時間も有るので枚岡神社へ向かいまひょ。

「枚岡神社」は昔の河内の国では一之宮なんでっせ。

河内の国に50年間も住みながら鉄ちゃん爺や

恥ずかしながら、初めての参拝になりますんや。

(枚岡駅を通過中の 近鉄特急)

(近鉄・枚岡駅の 駅名標)

鉄ちゃん爺やは、生まれと育ちが摂津の国になりまぁ。

それで「住吉大社」の方に、足が向いたんでしょうな。

昔の摂津の国では一之宮が「住吉大社」なんですわ。

東大阪市で一番有名な神社といえば、お隣りに在る

石切剣箭神社(いしきりつるぎやじんじゃ)でっしゃろな。

「でんぼ」の神さんで「石切りさん」と呼びまぁ。

だから近鉄の急行は枚岡駅には停まらず二つ目の

石切駅に止まりますんや。

枚岡駅の山側に神社が在るのは知ってましたけど。

(枚岡駅 構内の矢印)

「下り藤」の神紋を後で説明しますからね。

ここ枚岡駅も1000分の33と云う急勾配の途中で

生駒山系の麓から標高・約45mほど登った処でっせ。

(枚岡神社 二の鳥居)

駅の地下道を潜り抜けたら、目の前が急な石段でっせ。

これが一の鳥居だな、そのつもりで撮影したんですわ。

帰ってネットで調べたら一の鳥居は近鉄・枚岡駅よりも

坂を下った処にあると記されてまんがな。

(二の鳥居前 荘厳な文字の石柱)

枚岡神社の参道から下を走る近鉄・枚岡駅を撮影しまっさ。

私がダウンロードした国土地理院・標高のGPSで検索したら

この付近で標高が約55mぐらいと表示されますかな。

(近鉄・枚岡駅を撮影)

ここから振り返ったら遠くに大阪市内が遠くに見えてまぁ。

ズームインして写したらこんな感じに成りまんな。

(大阪市内を ズームイン)

お天気が良ければ、大阪市内は勿論のことながら

遠くに大阪湾や神戸・六甲山の山並みも見えまぁ。

それでは続けて石段を登って、拝殿へ向かいまっせ。

(枚岡神社 三の鳥居かしら?)

この鳥居の前を道路が横切ってますんで、現在は

これから先が「枚岡神社」の境内のようでんな。

(明治の元勲 三条実篤の)

帰ってネットで検索したら、明治の元勲の一人

三条実篤(さんじょうさねとみ)の書体から

枚岡神社の四文字を選んで作成したんだって。

この鳥居を潜り抜けると、一旦はゆるやかな

参道が200m~300mほど続きますんや。

(枚岡神社の参道 振り返って撮影)

この日は「七五三」のお詣りが有ったようで

着飾った子供さんに、祖父母や両親が本殿へ

向かう姿が印象的に感じられましたよ。

(枚岡神社や 拝殿への石段)

「枚岡神社」の拝殿へは急な石段がおよそ80段

老人には、きついようで子供さんは元気に先へ先へ

年寄りは遅れながら、息を切らして登ってはりまぁ。

石段から拝殿の全景を写そうと構えましたが

やはり大きな建物で、諦めましたわ。

(石段の下から 拝殿の一部を撮影)

(枚岡神社 拝殿前を撮影)

(枚岡神社 拝殿の側面)

(枚岡神社の ご朱印)

(枚岡神社の 本殿)

右から第二殿・第一殿・第三殿と三つの本殿しか

写りませんが、その左側に第四殿が在るそうです。

拝殿の前に枚岡神社が提供する画像がおましたんで。

光線が入りましたが、貼り付けて置きまひょ。

(枚岡神社の提供 本殿説明画像)

第一殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと)

天照大神が天の岩戸にお隠れになった際に

岩戸の前で、どんちゃん騒ぎを行ったようで。

岩戸から覗かれた天照大神に鏡を差し出し

天の岩戸から、導き出された神様ですかな。

その後に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に従って

天孫降臨をされたと神話には記されてますかな。

第二殿 比売御神(ひめみかみ)

この方は、天児屋根命の妻になる神さまだとか。

この天児屋根命(あめのこやねのみこと)と

比売御神(ひめみかみ)の二つのご祭神は

中臣氏(後の藤原氏)の祖先になる神様だとか。

奈良時代にこの二つのご祭神を分祀したのが

現在の奈良・春日大社の始まりだとのこと。

それで「枚岡神社」を元春日神社と呼び

同時に第三殿と第四殿の二つの神様を

逆に春日大社から枚岡神社に分祀したんだとか。

(枚岡神社の ご祭神)

第三殿 経津主命(ふつぬしのみこと)

藤原氏の氏神さまに当たる千葉県に鎮座する

香取神宮のご祭神のようですな。

第四殿 武甕槌命(たけみかづちのみこと)

これも藤原氏の氏神さんにあたる関東の

鹿島神宮のご祭神になりますんや。

だから現在では奈良の春日大社と同じ

四つの神様が、お祀りされてますんで

神紋も同じ「下り藤」なんですよ。

「下り藤」は藤原氏の家紋でもありますね。

(拝殿前の 十八弁菊の提灯)

(拝殿前から 急な石段を見下ろすと)

国土地理院のソフトで見ると拝殿の標高は約90m。

それでは参道へ戻ってデジカメで撮影してみまひょ。

(参道の奥から 撮影)

石燈籠や鳥居は珍しくもないでしょうが、これは

「剣」かしらそれとも「鉾」でしょうか?

ネットで検索したけど、定かじゃおまへんでした。

(枚岡神社の参道 献納された菊の花)

どこの神社でも「神獣」が見られますが、ここは

春日大社と同じで「鹿」が置かれてますな。

天神さんなら「なで牛」でしたかな。

(枚岡神社の なで鹿 左側)

(なで鹿の 説明書き)

(枚岡神社の なで鹿 右側)

(枚岡神社境内 献納された方の石碑)

鉄ちゃん爺やの通院する病院の院長さんを発見。

確か50万円以上を献納した方が石柱に刻まれるはず。

他はほとんどが東大阪市の方が多いように思いまぁ。

最後に東大阪市は人口が約50万人で大阪府では

大阪市と堺市に次ぐ第三位の都会になりますんや。

全国で50万人以上の都会で昔の一級国道になる

二けたの国道が通ってないのは、東大阪市と

埼玉県の川口市だけというのをご存じかしら?

(東大阪市の マンホールの蓋)

鉄ちゃん爺やの記憶では1967年(昭和42年)2月に

旧の布施市・河内市・枚岡市の三つが合併して

出来た街で、世界に通用する先端技術の中小企業が

多く存在するのが大阪では東大阪市だと思いますんや。

国産のロケットや人工衛星は東大阪市の会社が無ければ

打ち上げができないとも言われますかな。

それでは今回は、これにて終了でおます。

ほんなら~ さいなら~🎵