今回は土師の里から道明寺の尼寺を紹介しまひょ。

まずは道明寺天満宮と道明寺尼寺を縦断する街道から。

(東高野街道=ひがしこうやかいどう 道標)

(現在の 東高野街道=ひがしこうやかいどう)

(東高野街道=ひがしこうやかいどう)

東高野街道(ひがしこうやかいどう)は大阪府の東部を

生駒山の山麓を南下して河内長野市で西高野街道と合流し

高野街道と名前を変えて高野山に至る古い街道なんですわ。

真言宗の高野山へ向かう信仰の街道として平安時代に完成か?

中世から大坂夏の陣まで兵乱を見つめて来た街道でもおます。

中世には現在の東大阪市付近は大湿地帯で人馬が通れるのは

ここ東高野街道と上町台地を南下して現在の堺市から始まる

西高野街道のみが重要な軍用道路だったと言えますんや。

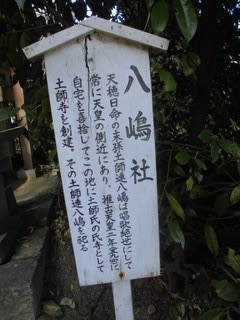

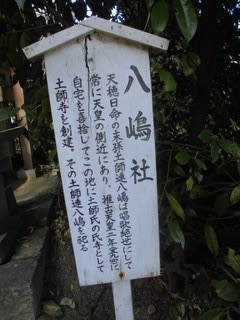

(土師連八嶋 お社) (道明寺天満宮の敷地内)

土師連八嶋(はじのむらじやしま)とお読みしまっせ。

この土師連八嶋は桓武天皇の時代に菅原氏に名前を

変える際に、土師氏(はじし)の元祖とされたようですわ。

菅原道真公が天神さまとして崇敬されるに付き、祖先として

道明寺天満宮の敷地内に祀られるようになったようでんな。

(道明寺天満宮 拝殿)

現在の道明寺天満宮には土師氏(はじし)の先祖である

天穂日命(アマノホヒノミコト) (天照大神の次男)

菅原道真公 (従二位 右大臣) (菅原家4代目当主)

覚寿尼 (菅原道真公の叔母さま)

このお三方を祭神として、お祀りしているそうですわ。

現在の道明寺天満宮はこの地を本貫にしていた土師氏の

氏寺として西暦7世紀には創建されていたようでんな。

当然ながら菅原道真公の時代にはお寺でしたんや。

文献には定かではおまへんが「土師寺」としておきまひょ。

先ほど名前を掲げた土師連八嶋は土師氏の本宗家とは違い

現在の藤井寺市道明寺付近で古墳や埴輪を造る一族として

古くから大和朝廷に従属していた渡来系の人々だったかも。

(土師窯の碑)

土師氏の偉業を伝える為に建てられた石碑ですかな。

周囲2km以内には古市古墳群と呼ばれる巨大な古墳が

現在でも40基以上が現存しているんでっせ。

小さいものを含めると140基を超えるといわれ、現在は

百舌鳥古墳群と合わせて世界遺産に登録を目指してますんや。

(復元された 修羅=しゅら) (道明寺天満宮境内にて)

昭和53年4月に住宅の造成中に「三ツ塚古墳」の土中から

大型8.8m と小型2.9m 二つの「修羅」が出土し

当時は古代史最大の発見と大きな評判を呼びましたんや。

実際に重量物が運べるのかと意見が分れ、本物とそっくりの

「修羅」を復元して近くの石川河川敷で実験をと成りました。

(修羅の運搬実験が 行われた 石川の河川敷)

本物は「かわち飛鳥博物館に」保存されてますが、この復元した

「修羅」は土師氏のルーツにつながると道明寺天満宮に寄贈し

現在も常時に一般の展示公開がされてますんですわ。

(道明寺天満宮 & 道明寺の尼寺 案内図)

画像の中央に青色で左上から右下へ描かれてるのが紹介した

「東高野街道」で中央に大きく描かれてるのが道明寺天満宮

下の方にに小さく描かれているのが道明寺の尼寺でおます。

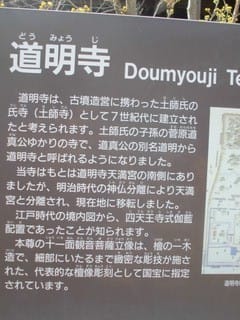

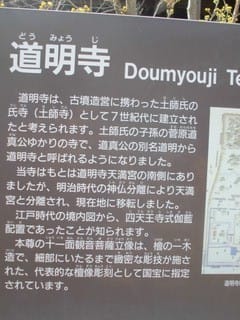

(真言宗 蓮土山 道明寺)

(道明寺 説明書き)

江戸時代には現在の道明寺天満宮の敷地内に有りましたが

明治の神仏分離令により、この地に移動さされたそうですわ。

中世には道明寺天満宮の参道に七堂伽藍を含む大きな寺院で

現在も大きな基礎石が天満宮の門前に残ってますんや。

織田信長の高屋城攻めの兵乱で天満宮と道明寺は焼失し

江戸時代になってから再建されたと記されてるようですわ。

(道明寺 山門)

この道明寺には菅原道真公の叔母である「覚寿尼」が居られ

九州の太宰府に下る際に、一夜の別れを告げるために

立ち寄られたと文献にも記されてますかな。

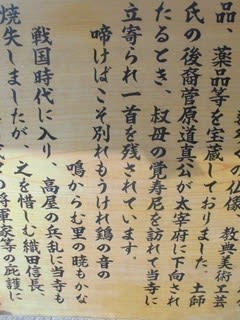

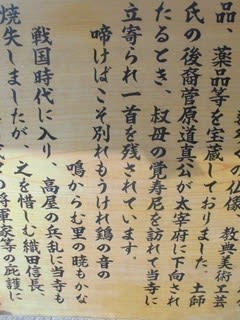

(道明寺の尼寺 説明書き)

中央やや左手に、菅原道真公の和歌が書かれてまっしゃろ。

「啼けばこそ 別れもうけれ 鶏の音の

鳴からむ里の 暁かな 菅原道真公 作」

この和歌を叔母に捧げて別れを惜しまれたそうですわ。

若い頃から何度も道明寺には参詣されていた菅原道真公は

西暦880年に十一面観音菩薩立像を彫られたそうですわ

この年に父親である菅原是善が病死されているので

父親の病気回復を願って彫られたとも考えられまんな。

現在は道明寺の本尊として国宝に指定されてまっせ。

その十一面観音菩薩立像を貼り付けて置きまひょ。

(道明寺ご本尊 十一面観音菩薩立像) (国宝に指定)

この画像は5~6年前に毎月25日にご開帳される際に

訪れた際に、偶然にも撮影したものなんですけど。

私も、ご対面したのはこの一度だけなんですよ。

(道明寺の尼寺 本堂)

(ご開帳は 毎月18日・25日)

(本堂を斜め横から撮影)

境内は左程に大きくはないが綺麗に掃除がされてます。

尼寺の清楚さが、いつも感じられるお寺ですかな。

(大師堂と 手前は護摩堂)

(ご住職の邸宅)

(ご住職の 邸宅前に 枝垂れ梅)

ここの枝垂れ梅も見事に満開を迎えてましたよ。

まだ、ご住職の尼さんにお目にかかったことはおまへん。

(ご住職の 表札)

(本堂前の樹木)

サンシュの花かしら? 私には名前が分からないんだけど。

もし間違っていたらご免なさいね。

(藤井寺市 マンホールの蓋)

鉄ちゃん爺やの独断と偏見でおます!

「土師氏」は古墳である墓や埴輪を司る一族でしたが

桓武天皇の時代に一族が「菅原氏」「秋篠氏」「大枝氏」

この三つに名前を変えているんですわ。

(近鉄南大阪線 土師の里駅舎)

桓武天皇のご生母は「高野新笠=たかののにいがさ」で

その母方の実家は「土師氏」とされていますんや。

墓や埴輪を職業とする一族では世間体も悪いのか

改名したんだと考えるのが正しいように思いまんねん。

菅原氏も菅原道真公の祖父と父親は共に従三位参議と

それまでの中流貴族から立身出世を遂げてますのでね。

やはり天皇家に繋がる血族が重視されたんでしょうな。

(道明寺天満宮の 盆梅展)

普通は盆梅は2月末で終わるんですが今年は寒かったので

訪れた3月4日まで延長して見ることが出来ましたんや。

いずれも丹精を込めて育てておられる盆梅ですね。

(道明寺天満宮の 盆梅展)

最後に菅原道真公の別名に「道明」という号がおます。

その名前を拝借して「道明寺の尼寺」「道明寺天満宮」に。

道明寺の地名や寺社のルーツはこんな感じのようですわ。

(藤井寺市 道明寺の住所表示)

全国に140以上ある天満宮で菅原道真公の遺品が

残ってるのは、ここ道明寺天満宮だけなんだそうですよ。

九州の太宰府で亡くなられる際に自分の遺品は全て叔母の

「土師寺」に居られる「覚寿尼」へと遺言されたとか。

現在は国宝6点を含む遺品が多数残されていますんや。

長くなりますんで今日はこれにてお仕舞にしまひょ。

次回は道明寺合戦と誉田の森を紹介させてもらいまっさ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵

まずは道明寺天満宮と道明寺尼寺を縦断する街道から。

(東高野街道=ひがしこうやかいどう 道標)

(現在の 東高野街道=ひがしこうやかいどう)

(東高野街道=ひがしこうやかいどう)

東高野街道(ひがしこうやかいどう)は大阪府の東部を

生駒山の山麓を南下して河内長野市で西高野街道と合流し

高野街道と名前を変えて高野山に至る古い街道なんですわ。

真言宗の高野山へ向かう信仰の街道として平安時代に完成か?

中世から大坂夏の陣まで兵乱を見つめて来た街道でもおます。

中世には現在の東大阪市付近は大湿地帯で人馬が通れるのは

ここ東高野街道と上町台地を南下して現在の堺市から始まる

西高野街道のみが重要な軍用道路だったと言えますんや。

(土師連八嶋 お社) (道明寺天満宮の敷地内)

土師連八嶋(はじのむらじやしま)とお読みしまっせ。

この土師連八嶋は桓武天皇の時代に菅原氏に名前を

変える際に、土師氏(はじし)の元祖とされたようですわ。

菅原道真公が天神さまとして崇敬されるに付き、祖先として

道明寺天満宮の敷地内に祀られるようになったようでんな。

(道明寺天満宮 拝殿)

現在の道明寺天満宮には土師氏(はじし)の先祖である

天穂日命(アマノホヒノミコト) (天照大神の次男)

菅原道真公 (従二位 右大臣) (菅原家4代目当主)

覚寿尼 (菅原道真公の叔母さま)

このお三方を祭神として、お祀りしているそうですわ。

現在の道明寺天満宮はこの地を本貫にしていた土師氏の

氏寺として西暦7世紀には創建されていたようでんな。

当然ながら菅原道真公の時代にはお寺でしたんや。

文献には定かではおまへんが「土師寺」としておきまひょ。

先ほど名前を掲げた土師連八嶋は土師氏の本宗家とは違い

現在の藤井寺市道明寺付近で古墳や埴輪を造る一族として

古くから大和朝廷に従属していた渡来系の人々だったかも。

(土師窯の碑)

土師氏の偉業を伝える為に建てられた石碑ですかな。

周囲2km以内には古市古墳群と呼ばれる巨大な古墳が

現在でも40基以上が現存しているんでっせ。

小さいものを含めると140基を超えるといわれ、現在は

百舌鳥古墳群と合わせて世界遺産に登録を目指してますんや。

(復元された 修羅=しゅら) (道明寺天満宮境内にて)

昭和53年4月に住宅の造成中に「三ツ塚古墳」の土中から

大型8.8m と小型2.9m 二つの「修羅」が出土し

当時は古代史最大の発見と大きな評判を呼びましたんや。

実際に重量物が運べるのかと意見が分れ、本物とそっくりの

「修羅」を復元して近くの石川河川敷で実験をと成りました。

(修羅の運搬実験が 行われた 石川の河川敷)

本物は「かわち飛鳥博物館に」保存されてますが、この復元した

「修羅」は土師氏のルーツにつながると道明寺天満宮に寄贈し

現在も常時に一般の展示公開がされてますんですわ。

(道明寺天満宮 & 道明寺の尼寺 案内図)

画像の中央に青色で左上から右下へ描かれてるのが紹介した

「東高野街道」で中央に大きく描かれてるのが道明寺天満宮

下の方にに小さく描かれているのが道明寺の尼寺でおます。

(真言宗 蓮土山 道明寺)

(道明寺 説明書き)

江戸時代には現在の道明寺天満宮の敷地内に有りましたが

明治の神仏分離令により、この地に移動さされたそうですわ。

中世には道明寺天満宮の参道に七堂伽藍を含む大きな寺院で

現在も大きな基礎石が天満宮の門前に残ってますんや。

織田信長の高屋城攻めの兵乱で天満宮と道明寺は焼失し

江戸時代になってから再建されたと記されてるようですわ。

(道明寺 山門)

この道明寺には菅原道真公の叔母である「覚寿尼」が居られ

九州の太宰府に下る際に、一夜の別れを告げるために

立ち寄られたと文献にも記されてますかな。

(道明寺の尼寺 説明書き)

中央やや左手に、菅原道真公の和歌が書かれてまっしゃろ。

「啼けばこそ 別れもうけれ 鶏の音の

鳴からむ里の 暁かな 菅原道真公 作」

この和歌を叔母に捧げて別れを惜しまれたそうですわ。

若い頃から何度も道明寺には参詣されていた菅原道真公は

西暦880年に十一面観音菩薩立像を彫られたそうですわ

この年に父親である菅原是善が病死されているので

父親の病気回復を願って彫られたとも考えられまんな。

現在は道明寺の本尊として国宝に指定されてまっせ。

その十一面観音菩薩立像を貼り付けて置きまひょ。

(道明寺ご本尊 十一面観音菩薩立像) (国宝に指定)

この画像は5~6年前に毎月25日にご開帳される際に

訪れた際に、偶然にも撮影したものなんですけど。

私も、ご対面したのはこの一度だけなんですよ。

(道明寺の尼寺 本堂)

(ご開帳は 毎月18日・25日)

(本堂を斜め横から撮影)

境内は左程に大きくはないが綺麗に掃除がされてます。

尼寺の清楚さが、いつも感じられるお寺ですかな。

(大師堂と 手前は護摩堂)

(ご住職の邸宅)

(ご住職の 邸宅前に 枝垂れ梅)

ここの枝垂れ梅も見事に満開を迎えてましたよ。

まだ、ご住職の尼さんにお目にかかったことはおまへん。

(ご住職の 表札)

(本堂前の樹木)

サンシュの花かしら? 私には名前が分からないんだけど。

もし間違っていたらご免なさいね。

(藤井寺市 マンホールの蓋)

鉄ちゃん爺やの独断と偏見でおます!

「土師氏」は古墳である墓や埴輪を司る一族でしたが

桓武天皇の時代に一族が「菅原氏」「秋篠氏」「大枝氏」

この三つに名前を変えているんですわ。

(近鉄南大阪線 土師の里駅舎)

桓武天皇のご生母は「高野新笠=たかののにいがさ」で

その母方の実家は「土師氏」とされていますんや。

墓や埴輪を職業とする一族では世間体も悪いのか

改名したんだと考えるのが正しいように思いまんねん。

菅原氏も菅原道真公の祖父と父親は共に従三位参議と

それまでの中流貴族から立身出世を遂げてますのでね。

やはり天皇家に繋がる血族が重視されたんでしょうな。

(道明寺天満宮の 盆梅展)

普通は盆梅は2月末で終わるんですが今年は寒かったので

訪れた3月4日まで延長して見ることが出来ましたんや。

いずれも丹精を込めて育てておられる盆梅ですね。

(道明寺天満宮の 盆梅展)

最後に菅原道真公の別名に「道明」という号がおます。

その名前を拝借して「道明寺の尼寺」「道明寺天満宮」に。

道明寺の地名や寺社のルーツはこんな感じのようですわ。

(藤井寺市 道明寺の住所表示)

全国に140以上ある天満宮で菅原道真公の遺品が

残ってるのは、ここ道明寺天満宮だけなんだそうですよ。

九州の太宰府で亡くなられる際に自分の遺品は全て叔母の

「土師寺」に居られる「覚寿尼」へと遺言されたとか。

現在は国宝6点を含む遺品が多数残されていますんや。

長くなりますんで今日はこれにてお仕舞にしまひょ。

次回は道明寺合戦と誉田の森を紹介させてもらいまっさ。

ほんなら、これで、さいなら~🎵