「源氏」と言えば「源頼朝」を挙げる方が大半かも?

そして神奈川県の鎌倉をイメージされるんでしょうな。

「源頼朝公」が我が家のルーツは河内の国・石川郡

壺井の郷に起こりし「河内源氏」なりと記させたとか。

現在の大阪府羽曳野市壷井の辺りになるようですわ。

鉄ちゃん爺やの住む自宅から南へ約3kmぐらいでんな。

(壺井八幡宮の 額)

(源氏の故郷 壷井郷を石川から望む)

歴史に詳しい方ならご存知の「河内源氏」と呼びますんや。

平安時代の1020年(寛仁4年)「源頼信=よりのぶ」が

河内守に任官した際に館を建て土着したと言われてますんや。

「源頼信」を初代に嫡男の「源頼義」そして孫の「源義家」の

お三方を合わせまして「源氏三代」とお呼びするそうですわ。

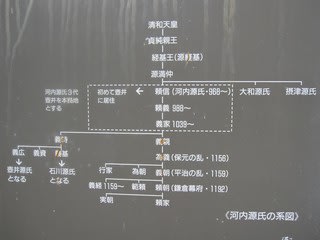

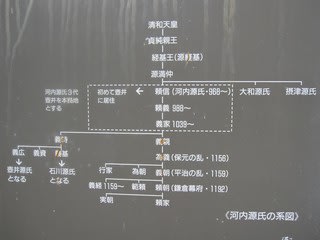

(河内源氏 三代の系図)

後世に「源頼朝公」が征夷大将軍に出世しなかったら?

草深い山里は埋もれてしまい歴史上に残らなかったかも。

「源頼朝公」の後付けかもしれまへんが、我は河内源氏の

嫡流である八幡太郎「源義家公」の玄孫であるぞよと。

ここからは「源氏三代の」詳しい話に成りますんで

興味ない方は、画像だけを眺めてスルーなさってください。

(通法寺の 楼門)

現在は楼門だけが残り堂塔は一つも残ってまへんのや。

ここは「河内源氏」の菩提寺だったと言えまっかな。

だから「源頼信」「源頼義」のお墓が残ってまぁ。

明治の廃仏毀釈で急速に衰えたそうですわ。

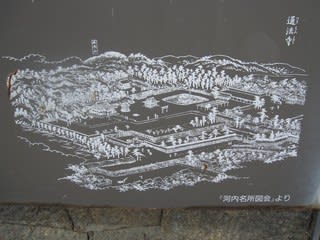

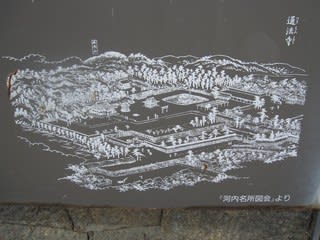

(通法寺の 絵図)

中世には立派なお寺だったようでっけど、中世の戦乱で

壺井八幡宮と共に焼失してしまったようでんな。

徳川幕府により再建されたそうで、同時に

江戸時代には「河内源氏」の流れを汲む下館藩の

石川家の領地とされたことも有ったそうでっせ。

(源氏三代の墓 説明書き)

初代の「源頼信」は歳の離れた三男だったようですわ。

当時は関白家の藤原道兼や道長に仕える侍だったとか。

長兄の「源頼光」や次兄の「源頼親」に頭が上がらず

河内に土着しながら目を東国に向けたようですわ。

京都では兄二人より位は上に成れないだろうな。

関東なら武士の棟梁になれるかも、と考えたはず。

(壺井八幡宮の 鳥居)

(壺井八幡宮の 拝殿)

残念ながら「香炉峰=こうろうほ」と呼ばれた建物の

位置や、当時の屋敷跡などは確認できないんだって。

ここは「源頼義=よりよし」が石清水八幡宮から

勧請して源氏の氏神とした壺井八幡宮でおます。

「源氏」を名乗った徳川綱吉公が柳沢吉保に命じて

再建させた拝殿が、現在の壷井八幡宮だそうですわ。

おそらくこの小高い丘に「香炉峰」と呼ばれる

武士の館が置かれていたと考えられますんや。

(源氏三代の 故地)

この「香炉峰」と呼ばれた武士の館で「源頼義」を

筆頭に、孫になる八幡太郎「源義家」や

賀茂の次郎「源義綱」に新羅三郎「源義光」が

育ったんだろうなと、考えて見ましたんや。

「源頼朝公」だけじゃなくて後世の足利家・新田家

甲斐の国の武田家や、常陸の佐竹家に信濃の村上家

ご先祖様は皆ここからスタートされたことになりまぁ。

後世に源氏を名乗る名門は全てが「河内源氏」の末裔。

本家の「摂津源氏」は中世には断絶してますんや。

(源頼義の お墓)

「源頼義」は弓の達人だったそうで父親「源頼信」と

共に関東に出陣し「平忠常の乱」を鎮圧したんだって。

鎌倉に本拠地を置いていた「平直方」は乱の鎮圧に

失敗したのを恥じたとか、言われてはりまぁ。

あの平将門の乱を鎮圧した「平貞盛」の曽孫でっせ。

坂東平氏の嫡流になるお方なんですが武士と言うより

京都朝廷の官僚さんと化していたのかも知れまへん。

「源頼義」の若武者ぶりに深く感動したんだとか。

この青年が武家の棟梁だ悟り「源頼義」に娘を嫁がせ

同時に鎌倉は大蔵の地を「源頼義」に寄進したとも。

これが後世に鎌倉が源氏の本拠地とされる由縁となり

「源頼朝」の鎌倉幕府に繋がることになりますんや。

この「源頼義」と「平直方の娘」の間に生まれたのが

河内源氏三代目の嫡男である「源義家」となりまぁ。

(源義家の お墓)

石清水八幡宮で元服したので八幡太郎義家と呼びまぁ。

太郎と名乗っているので「源頼義」の長男ですわな。

父親の「源頼義」と共に「前九年の役」を戦い

後には「後三年の役」にも勝利したこともあり。

東国で武士の棟梁として頂点に昇ったお方ですかな。

日本一「武士の棟梁」と評されたので敵も多かった?

残念ながら「白河法皇」の策略に嵌まったそうで

一族の内紛が起こり京都から追い出されて最後は

ここ河内の壷井郷で寂しく亡くなったようでんな。

「白河法皇」の平家を登用する策略に嫡男や弟が

討伐されて源氏の嫡流が一時は衰えるんですわ。

「保元の乱」に「平治の乱」と時代は流れて

八幡太郎義家が亡くなってから約74年後の。

伊豆で「源頼朝」が挙兵したのが1180年

「驕る平家は久しからず」と成りますのかな。

平家の全盛時代を経て玄孫の「源頼朝」の時代を

迎える話は、NHKの大河ドラマなどでご承知かと。

(源義家の 歌碑)

「吹く風を 勿来の関と思えども

道も世に散る 山桜かな 源義家」

「源義家」は荒くれ武者でもなく、こんな和歌を。

「後三年の役」を終えて京都へ戻る際に

勿来の関で散りゆく山桜を詠んだ和歌なんだとか。

「文武両道」の優れた武将だったと言えますかな。

同じ碑が福島県の勿来の関跡にも有るそうでっせ。

(通法寺跡にて 撮影)

こんなイノシシが出るような山里でっけど、日本史に

徳川幕府が倒れるまで約700年間も源氏の故郷として

崇敬された、故地だとされてますんや。

長くなりますんで、今日はこれにてお仕舞にしまひょ。

ほんなら~ これで、さいなら~🎵

そして神奈川県の鎌倉をイメージされるんでしょうな。

「源頼朝公」が我が家のルーツは河内の国・石川郡

壺井の郷に起こりし「河内源氏」なりと記させたとか。

現在の大阪府羽曳野市壷井の辺りになるようですわ。

鉄ちゃん爺やの住む自宅から南へ約3kmぐらいでんな。

(壺井八幡宮の 額)

(源氏の故郷 壷井郷を石川から望む)

歴史に詳しい方ならご存知の「河内源氏」と呼びますんや。

平安時代の1020年(寛仁4年)「源頼信=よりのぶ」が

河内守に任官した際に館を建て土着したと言われてますんや。

「源頼信」を初代に嫡男の「源頼義」そして孫の「源義家」の

お三方を合わせまして「源氏三代」とお呼びするそうですわ。

(河内源氏 三代の系図)

後世に「源頼朝公」が征夷大将軍に出世しなかったら?

草深い山里は埋もれてしまい歴史上に残らなかったかも。

「源頼朝公」の後付けかもしれまへんが、我は河内源氏の

嫡流である八幡太郎「源義家公」の玄孫であるぞよと。

ここからは「源氏三代の」詳しい話に成りますんで

興味ない方は、画像だけを眺めてスルーなさってください。

(通法寺の 楼門)

現在は楼門だけが残り堂塔は一つも残ってまへんのや。

ここは「河内源氏」の菩提寺だったと言えまっかな。

だから「源頼信」「源頼義」のお墓が残ってまぁ。

明治の廃仏毀釈で急速に衰えたそうですわ。

(通法寺の 絵図)

中世には立派なお寺だったようでっけど、中世の戦乱で

壺井八幡宮と共に焼失してしまったようでんな。

徳川幕府により再建されたそうで、同時に

江戸時代には「河内源氏」の流れを汲む下館藩の

石川家の領地とされたことも有ったそうでっせ。

(源氏三代の墓 説明書き)

初代の「源頼信」は歳の離れた三男だったようですわ。

当時は関白家の藤原道兼や道長に仕える侍だったとか。

長兄の「源頼光」や次兄の「源頼親」に頭が上がらず

河内に土着しながら目を東国に向けたようですわ。

京都では兄二人より位は上に成れないだろうな。

関東なら武士の棟梁になれるかも、と考えたはず。

(壺井八幡宮の 鳥居)

(壺井八幡宮の 拝殿)

残念ながら「香炉峰=こうろうほ」と呼ばれた建物の

位置や、当時の屋敷跡などは確認できないんだって。

ここは「源頼義=よりよし」が石清水八幡宮から

勧請して源氏の氏神とした壺井八幡宮でおます。

「源氏」を名乗った徳川綱吉公が柳沢吉保に命じて

再建させた拝殿が、現在の壷井八幡宮だそうですわ。

おそらくこの小高い丘に「香炉峰」と呼ばれる

武士の館が置かれていたと考えられますんや。

(源氏三代の 故地)

この「香炉峰」と呼ばれた武士の館で「源頼義」を

筆頭に、孫になる八幡太郎「源義家」や

賀茂の次郎「源義綱」に新羅三郎「源義光」が

育ったんだろうなと、考えて見ましたんや。

「源頼朝公」だけじゃなくて後世の足利家・新田家

甲斐の国の武田家や、常陸の佐竹家に信濃の村上家

ご先祖様は皆ここからスタートされたことになりまぁ。

後世に源氏を名乗る名門は全てが「河内源氏」の末裔。

本家の「摂津源氏」は中世には断絶してますんや。

(源頼義の お墓)

「源頼義」は弓の達人だったそうで父親「源頼信」と

共に関東に出陣し「平忠常の乱」を鎮圧したんだって。

鎌倉に本拠地を置いていた「平直方」は乱の鎮圧に

失敗したのを恥じたとか、言われてはりまぁ。

あの平将門の乱を鎮圧した「平貞盛」の曽孫でっせ。

坂東平氏の嫡流になるお方なんですが武士と言うより

京都朝廷の官僚さんと化していたのかも知れまへん。

「源頼義」の若武者ぶりに深く感動したんだとか。

この青年が武家の棟梁だ悟り「源頼義」に娘を嫁がせ

同時に鎌倉は大蔵の地を「源頼義」に寄進したとも。

これが後世に鎌倉が源氏の本拠地とされる由縁となり

「源頼朝」の鎌倉幕府に繋がることになりますんや。

この「源頼義」と「平直方の娘」の間に生まれたのが

河内源氏三代目の嫡男である「源義家」となりまぁ。

(源義家の お墓)

石清水八幡宮で元服したので八幡太郎義家と呼びまぁ。

太郎と名乗っているので「源頼義」の長男ですわな。

父親の「源頼義」と共に「前九年の役」を戦い

後には「後三年の役」にも勝利したこともあり。

東国で武士の棟梁として頂点に昇ったお方ですかな。

日本一「武士の棟梁」と評されたので敵も多かった?

残念ながら「白河法皇」の策略に嵌まったそうで

一族の内紛が起こり京都から追い出されて最後は

ここ河内の壷井郷で寂しく亡くなったようでんな。

「白河法皇」の平家を登用する策略に嫡男や弟が

討伐されて源氏の嫡流が一時は衰えるんですわ。

「保元の乱」に「平治の乱」と時代は流れて

八幡太郎義家が亡くなってから約74年後の。

伊豆で「源頼朝」が挙兵したのが1180年

「驕る平家は久しからず」と成りますのかな。

平家の全盛時代を経て玄孫の「源頼朝」の時代を

迎える話は、NHKの大河ドラマなどでご承知かと。

(源義家の 歌碑)

「吹く風を 勿来の関と思えども

道も世に散る 山桜かな 源義家」

「源義家」は荒くれ武者でもなく、こんな和歌を。

「後三年の役」を終えて京都へ戻る際に

勿来の関で散りゆく山桜を詠んだ和歌なんだとか。

「文武両道」の優れた武将だったと言えますかな。

同じ碑が福島県の勿来の関跡にも有るそうでっせ。

(通法寺跡にて 撮影)

こんなイノシシが出るような山里でっけど、日本史に

徳川幕府が倒れるまで約700年間も源氏の故郷として

崇敬された、故地だとされてますんや。

長くなりますんで、今日はこれにてお仕舞にしまひょ。

ほんなら~ これで、さいなら~🎵

どこかでこの歌の石碑を見たような記憶です。

こんな所かと寂れた山奥の記憶です。

話変わりますが、父の実家は岐阜県の山の中で、

栄次郎源頼明と言っていたと言うのです。

父親の戸籍を取ったら、戸籍の最初は源氏としかありませんでした。

次いで母親の戸籍をたどったら平氏となって居りました。

面白い夫婦だとその頃思いました。

思いもよらず足腰の力が無くなるもんですね~

今のところあまり遠くまで歩く力が出てきません。

前立前がん手術の後の尿漏れは医師が言っている以上

大変ですね~、歩くにも尿漏れパットを付けて歩いていると違和感があり、気が付かないうちに漏れていると

大体2ヶ月くらいこういう事が続きそうです。

勿来の関に行ったことがあります。

そんな言われがあったのですね。

河内源氏ですか~ちょっと意外。

新型特急「あずさ」は本当に面白い形をしていると思います。男性好みのスタイルと言ったらいいでしょうか。

初めて見た時は昆虫だと思いましたよ。

普通キリ番ゲットは、コメントに書いて下さらない限りわかりません。

たまたま、私のメールアドレスを知っている方だったので、お祝いのメールを頂戴したのです。

それをそのまま使わせてもらいました。

お孫さんの大学入学おめでとうございます。息子も大学生の時に学習塾の講師や、家庭教師をしていました。

時間給はいいですが、「必ず志望校に合格させなくてはいけないので、神経を使うよ」と言っていたのを思い出しました。

地方に根を生やして武士となっていくのですから

ルーツは関西にありですね。

良い週末をお過ごしください。

木造の小さめの立像でした。

いつもと違いますね。

歴史って、詳しい人は、別の歴史をご存知なんですねえ。

庶民じゃない武士の出なんだぞと

苗字に箔をつけているんでしょうね。

内の奥さんの実家である橘氏は

有名な割に早く没落したので少ないですよ。

他人ごとじゃないですから。

興味のない方はご存じないでしょうね。

地元の我が街でさえPR不足ですから。