奈良県の曽爾村は、曽爾高原のススキが有名で、倶留尊山とセットで何年か前に行ったことがあり、その後も住塚山・国見山に登ったこともあり、何度か来ていたのだが、車の運転中に見えたとんがりコーンのような山がずっと気になっていた。調べてみると、とんがりコーンのような山は鎧岳といい、その隣にある兜岳とセットで登る人が多いことが分かった。以来、2回ほどこの山に登ろうと計画したのだが、悪天候で流れてしまい、今回3度目の正直で登ることができた。

車を止めたところから見えた鎧岳(右)と兜岳(左)。改めて眺めてみても、鎧岳の姿に圧倒される。

今回のメンバーは全部で5人。まずは兜岳から登ることにして、車道を歩き始める。沿道の桜が満開で、春のポカポカ陽気の気持ち良い歩きはじめとなった。

東海自然歩道の標識がある入り口を通り過ぎてしまったので、急いで戻る。

その後、再び車道に入るが、通行止めの看板が出てくる。路肩決壊という事だったが、人間は通れそうなのでそのまま進む。

ガードレールの下に見えたのは、長走の滝(高さ30m)。この緩やかな滝には、井上木曽に射られた大蛇が怒って今井の方面へ長く縦に走ったという伝説が残っているそうだ。

ここが道路決壊の場所。激しく崩れガードレールが宙に浮いている。

当初は、兜岳の登山口に直行するつもりだったが、途中に済浄坊の滝の案内版があり、みんな行ってみたいというので少し寄り道していく。この滝は、住塚山・国見山の帰りに寄ったことがあるので自分は知っていたが、他の人は初めてのようだったので付き合うことにした。滝つぼの水は、エネラルドグリーンに輝き美しかったが、以前見た時より水量が少なく、豪快さが見られなかったことが残念だった。

済浄坊の滝(高さ27m、幅6m)は昔、この滝に済浄坊という仏寺があって、修験者がこの滝で行水して身を清め、水煙大不動明王の霊を仰いだと言われている。

済浄坊の滝からもと来た道を戻り、兜岳の登山道に入る。登山道には倒木が多く、岩肌が剥き出しになるほど根こそぎ倒れている樹木もあった。

兜岳は、麓で見たときは女性的でなだらかなイメージがあったが、実際登ってみるとかなり険しい登山道だ。ロープがなければ登れないような道がずっと続き、四つ足で這いつくばるように登っていく。

11:45。兜岳山頂920mに到着する。兜岳(別称女岳)は、鎧岳のすぐ西側にあり、鍬形の兜のような山容から名付けられたという。

山頂からは、倶留曽山(左端のピーク)とススキの原で有名な曽爾高原が見える。

鎧岳を横から眺めると、横に長く全く違う山にしか見えない。

兜岳からいったん下って鎧岳に登り返す。鎧岳の登りは兜岳の登りに比べればらくちんなものだ。正面から見たイメージと実際登ってみた感じではだいぶ違っていた。13:40。鎧岳山頂894mに到着する。鎧岳(別称雄岳)は、あたかも天を摩す鎧を着たような雄々しい岩山であることから名付けられているそうだ。

山頂より少し下ったところには進入禁止の看板がある。この先には、正面から見た山容の通りの垂直の絶壁が控えているのだろう。少し、進入禁止の先まで歩いて行ってみたが、かなり厳しい下り坂が見えていたので、君子危うきには近寄らずとばかりに、早々に引き返した。

鎧岳からは、ひたすら下っていく。危険な道もほとんどなく、思ったよりあっけない登山だった。後は車道を進むだけだ。

麓までだいぶ下ったところから鎧岳を振り返る。ここから見るとやはり凄い山だというのが良くわかる。

桜越しに眺める鎧岳はなかなか絵になる。

もう少し下ったところからは、鎧岳の全体の輪郭が良く見える。

鎧岳は、曽爾村のシンボルといってもいいだろう。

一面、スイセン畑となっている場所にはビックリ。

駐車場に戻って振り返り、もう一度鎧岳を眺める。この地域を守るために立っている衛兵のような存在なのかもしれない。

その後、曽爾村のお亀の湯に寄ってさっぱりして帰る。お亀の湯の名前の由来は曽爾高原の「亀山」と、美人伝説にあるひょうたん型の「お亀池」から名づけられた。泉質はナトリウムー炭酸水素塩温泉で、お肌が「ぬるぬる、しっとりする」する美人の湯だ。露天風呂からは「鎧岳」「兜岳」が良く見える。

参考1.兜岳・鎧岳のコースマップ

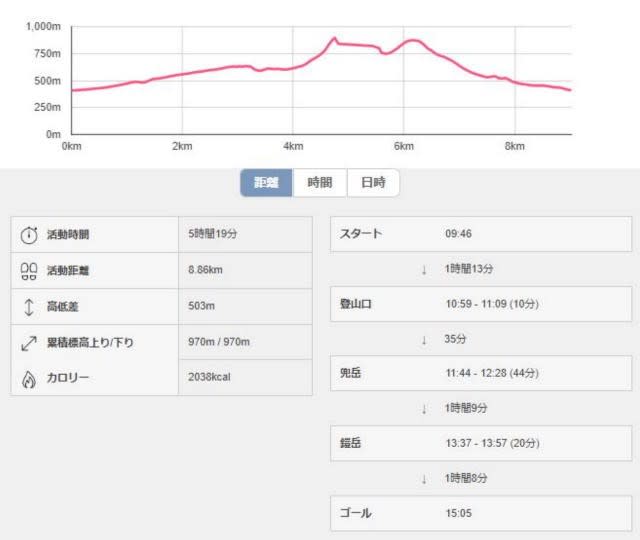

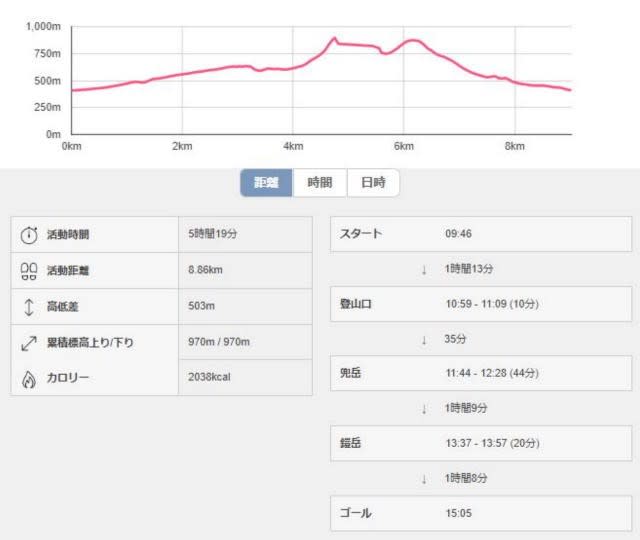

参考2.兜岳・鎧岳の高低図

車を止めたところから見えた鎧岳(右)と兜岳(左)。改めて眺めてみても、鎧岳の姿に圧倒される。

今回のメンバーは全部で5人。まずは兜岳から登ることにして、車道を歩き始める。沿道の桜が満開で、春のポカポカ陽気の気持ち良い歩きはじめとなった。

東海自然歩道の標識がある入り口を通り過ぎてしまったので、急いで戻る。

その後、再び車道に入るが、通行止めの看板が出てくる。路肩決壊という事だったが、人間は通れそうなのでそのまま進む。

ガードレールの下に見えたのは、長走の滝(高さ30m)。この緩やかな滝には、井上木曽に射られた大蛇が怒って今井の方面へ長く縦に走ったという伝説が残っているそうだ。

ここが道路決壊の場所。激しく崩れガードレールが宙に浮いている。

当初は、兜岳の登山口に直行するつもりだったが、途中に済浄坊の滝の案内版があり、みんな行ってみたいというので少し寄り道していく。この滝は、住塚山・国見山の帰りに寄ったことがあるので自分は知っていたが、他の人は初めてのようだったので付き合うことにした。滝つぼの水は、エネラルドグリーンに輝き美しかったが、以前見た時より水量が少なく、豪快さが見られなかったことが残念だった。

済浄坊の滝(高さ27m、幅6m)は昔、この滝に済浄坊という仏寺があって、修験者がこの滝で行水して身を清め、水煙大不動明王の霊を仰いだと言われている。

済浄坊の滝からもと来た道を戻り、兜岳の登山道に入る。登山道には倒木が多く、岩肌が剥き出しになるほど根こそぎ倒れている樹木もあった。

兜岳は、麓で見たときは女性的でなだらかなイメージがあったが、実際登ってみるとかなり険しい登山道だ。ロープがなければ登れないような道がずっと続き、四つ足で這いつくばるように登っていく。

11:45。兜岳山頂920mに到着する。兜岳(別称女岳)は、鎧岳のすぐ西側にあり、鍬形の兜のような山容から名付けられたという。

山頂からは、倶留曽山(左端のピーク)とススキの原で有名な曽爾高原が見える。

鎧岳を横から眺めると、横に長く全く違う山にしか見えない。

兜岳からいったん下って鎧岳に登り返す。鎧岳の登りは兜岳の登りに比べればらくちんなものだ。正面から見たイメージと実際登ってみた感じではだいぶ違っていた。13:40。鎧岳山頂894mに到着する。鎧岳(別称雄岳)は、あたかも天を摩す鎧を着たような雄々しい岩山であることから名付けられているそうだ。

山頂より少し下ったところには進入禁止の看板がある。この先には、正面から見た山容の通りの垂直の絶壁が控えているのだろう。少し、進入禁止の先まで歩いて行ってみたが、かなり厳しい下り坂が見えていたので、君子危うきには近寄らずとばかりに、早々に引き返した。

鎧岳からは、ひたすら下っていく。危険な道もほとんどなく、思ったよりあっけない登山だった。後は車道を進むだけだ。

麓までだいぶ下ったところから鎧岳を振り返る。ここから見るとやはり凄い山だというのが良くわかる。

桜越しに眺める鎧岳はなかなか絵になる。

もう少し下ったところからは、鎧岳の全体の輪郭が良く見える。

鎧岳は、曽爾村のシンボルといってもいいだろう。

一面、スイセン畑となっている場所にはビックリ。

駐車場に戻って振り返り、もう一度鎧岳を眺める。この地域を守るために立っている衛兵のような存在なのかもしれない。

その後、曽爾村のお亀の湯に寄ってさっぱりして帰る。お亀の湯の名前の由来は曽爾高原の「亀山」と、美人伝説にあるひょうたん型の「お亀池」から名づけられた。泉質はナトリウムー炭酸水素塩温泉で、お肌が「ぬるぬる、しっとりする」する美人の湯だ。露天風呂からは「鎧岳」「兜岳」が良く見える。

参考1.兜岳・鎧岳のコースマップ

参考2.兜岳・鎧岳の高低図