夜の部

談山神社と言えば「けまり祭」が有名だが、「嘉吉祭」も秋に行われる。

「嘉吉祭」とは

『談山神社の前身「多武峰妙楽寺」は藤原鎌足公を祀っていたが、大和永享の乱で(永享10年 1438年)全焼。その時難を逃れた御祭神 鎌足公の御神像は飛鳥の橘寺に遷された。

修復なった3年後の嘉吉元年に御神像が戻り、喜んだ村人がお祝いをしたのがお祭りの始まり』(資料等から抜粋)今年は10月13日の10時から行われる。

「百味の御食(ひゃくみのおんじき)」は、穀類・果実・野菜などを独特の形に形作るお供え物のこと。『かつては100種の神饌だったが、明治22年以降は約30種』になっているという。

だいぶ前にお祭りも終わったころに一度見たことがあるが、その細かさ・ユニークさに驚いたものだ。

今日は百味の御食作りが見られるというので(夜7時~)喜び勇んでやってきた。

お供え作りは3日間にわたって行われる。今日は2日目

ミョウガから取った葉を束ねて・・

決まった寸法に切り、木の台に刺して芯にする。(この作業は見ていない)

歴史を感じさせる 左「物差しの板」と 右「木の台」

このミョウガの芯にいろいろな山の幸を盛り付ける。(刺していく)

作業風景

竹串を刺した供え物をミョウガで作った芯に刺す。他の作業をしている方もある。

ブドウガキという可愛い豆柿の御食

飾りは上部を少し大きくした形に作る。

枝豆 ナツメ

この作業には多武峰集落の氏子さん全員があたられるとか。

時には「どうやったかな?}と以前の写真を見たり・・

お歳を召した方から子ども連れの若い人、神社の関係の方も見える。

みなさん作業に集中しておられる。

カヤの実のお供え作り。硬いものは穴を開けて竹串を刺す。きっちりと隙間をあけずに刺すと出来上がり。

ただし、ここに紹介するのは完成品ではない。

この後、この飾りの上にまた違うものを飾って完成となるらしい。

ムカゴ いびつで大きさや形がそろわないものはやりにくそう。上部を大きさの似た他のものに変えることもある。 これはホオズキの実 「ホオズキは初めてです。柔らかいから作りにくいです」とおっしゃっていました。小さいものは根気が要る。

ナスやミカン ミョウガを使ったものも。

他には ジャガイモやどんぐり・ギンナン・クリ・スダチ・ヒメリンゴ・シイタケなどもあった。材料の調達もたいへんそう。

お餅に定規を当てて切る。食紅で染めて飾りに使う。

横の方では「鎌足さんの弁当箱」という藁で作った供え物作り。 これで完成?

これに使う「長い稲藁」も年々準備しにくくなっているそうだ。

この中に祭り当日に炊きたてご飯を入れるのだという。

鎌足さんにおいしいものを食べてもらおうという心配り。

ご飯はお祭りの後で氏子さんに分けられるとか。

「鎌足さんの弁当箱」とともに、供え物の中で重要なのが「和稲御供(にぎしね)」と「荒稲御供(あらしね)」と言われるもの。

「和稲御供(にぎしね)」はモミを取った米粒を食用の染料で染め、決まった模様に一粒ずつ張り付けて作る。(他の模様もある) 右)「荒稲御供(あらしね)」はモミの付いたままの米粒を一粒ずつノギを立てて張り付ける。 ため息が出るほど美しいがどうやって作っておられるのやら・・

細かいのでこれらは自宅で作業されるらしい。

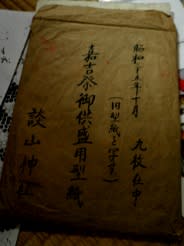

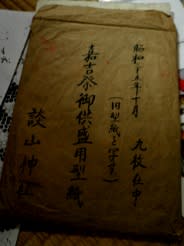

「和稲御供(にぎしね)」の型紙を見せてくださった。

型紙どおりに並べる。 お供物盛りの型紙帳

赤米や黒米などの穂を束ねたお供え。

「ボチボチ帰ろうか」と言いつつ面白すぎてなかなか離れられない。

妹は「和稲御供(にぎしね)を作りたい~」と。私は細かすぎて自信がないけれど。

完成の姿を見れないのが残念だ。お祭りも見たいが予定が入っていて来れない。

お供えがどうしてこんな形になったのか?

それにこのお祭りが600年近く途絶えず続いているなんてすごい。

又見に来たいと思う。

談山神社と言えば「けまり祭」が有名だが、「嘉吉祭」も秋に行われる。

「嘉吉祭」とは

『談山神社の前身「多武峰妙楽寺」は藤原鎌足公を祀っていたが、大和永享の乱で(永享10年 1438年)全焼。その時難を逃れた御祭神 鎌足公の御神像は飛鳥の橘寺に遷された。

修復なった3年後の嘉吉元年に御神像が戻り、喜んだ村人がお祝いをしたのがお祭りの始まり』(資料等から抜粋)今年は10月13日の10時から行われる。

「百味の御食(ひゃくみのおんじき)」は、穀類・果実・野菜などを独特の形に形作るお供え物のこと。『かつては100種の神饌だったが、明治22年以降は約30種』になっているという。

だいぶ前にお祭りも終わったころに一度見たことがあるが、その細かさ・ユニークさに驚いたものだ。

今日は百味の御食作りが見られるというので(夜7時~)喜び勇んでやってきた。

お供え作りは3日間にわたって行われる。今日は2日目

ミョウガから取った葉を束ねて・・

決まった寸法に切り、木の台に刺して芯にする。(この作業は見ていない)

歴史を感じさせる 左「物差しの板」と 右「木の台」

このミョウガの芯にいろいろな山の幸を盛り付ける。(刺していく)

作業風景

竹串を刺した供え物をミョウガで作った芯に刺す。他の作業をしている方もある。

ブドウガキという可愛い豆柿の御食

飾りは上部を少し大きくした形に作る。

枝豆 ナツメ

この作業には多武峰集落の氏子さん全員があたられるとか。

時には「どうやったかな?}と以前の写真を見たり・・

お歳を召した方から子ども連れの若い人、神社の関係の方も見える。

みなさん作業に集中しておられる。

カヤの実のお供え作り。硬いものは穴を開けて竹串を刺す。きっちりと隙間をあけずに刺すと出来上がり。

ただし、ここに紹介するのは完成品ではない。

この後、この飾りの上にまた違うものを飾って完成となるらしい。

ムカゴ いびつで大きさや形がそろわないものはやりにくそう。上部を大きさの似た他のものに変えることもある。 これはホオズキの実 「ホオズキは初めてです。柔らかいから作りにくいです」とおっしゃっていました。小さいものは根気が要る。

ナスやミカン ミョウガを使ったものも。

他には ジャガイモやどんぐり・ギンナン・クリ・スダチ・ヒメリンゴ・シイタケなどもあった。材料の調達もたいへんそう。

お餅に定規を当てて切る。食紅で染めて飾りに使う。

横の方では「鎌足さんの弁当箱」という藁で作った供え物作り。 これで完成?

これに使う「長い稲藁」も年々準備しにくくなっているそうだ。

この中に祭り当日に炊きたてご飯を入れるのだという。

鎌足さんにおいしいものを食べてもらおうという心配り。

ご飯はお祭りの後で氏子さんに分けられるとか。

「鎌足さんの弁当箱」とともに、供え物の中で重要なのが「和稲御供(にぎしね)」と「荒稲御供(あらしね)」と言われるもの。

「和稲御供(にぎしね)」はモミを取った米粒を食用の染料で染め、決まった模様に一粒ずつ張り付けて作る。(他の模様もある) 右)「荒稲御供(あらしね)」はモミの付いたままの米粒を一粒ずつノギを立てて張り付ける。 ため息が出るほど美しいがどうやって作っておられるのやら・・

細かいのでこれらは自宅で作業されるらしい。

「和稲御供(にぎしね)」の型紙を見せてくださった。

型紙どおりに並べる。 お供物盛りの型紙帳

赤米や黒米などの穂を束ねたお供え。

「ボチボチ帰ろうか」と言いつつ面白すぎてなかなか離れられない。

妹は「和稲御供(にぎしね)を作りたい~」と。私は細かすぎて自信がないけれど。

完成の姿を見れないのが残念だ。お祭りも見たいが予定が入っていて来れない。

お供えがどうしてこんな形になったのか?

それにこのお祭りが600年近く途絶えず続いているなんてすごい。

又見に来たいと思う。

ご案内ありがとうございました。