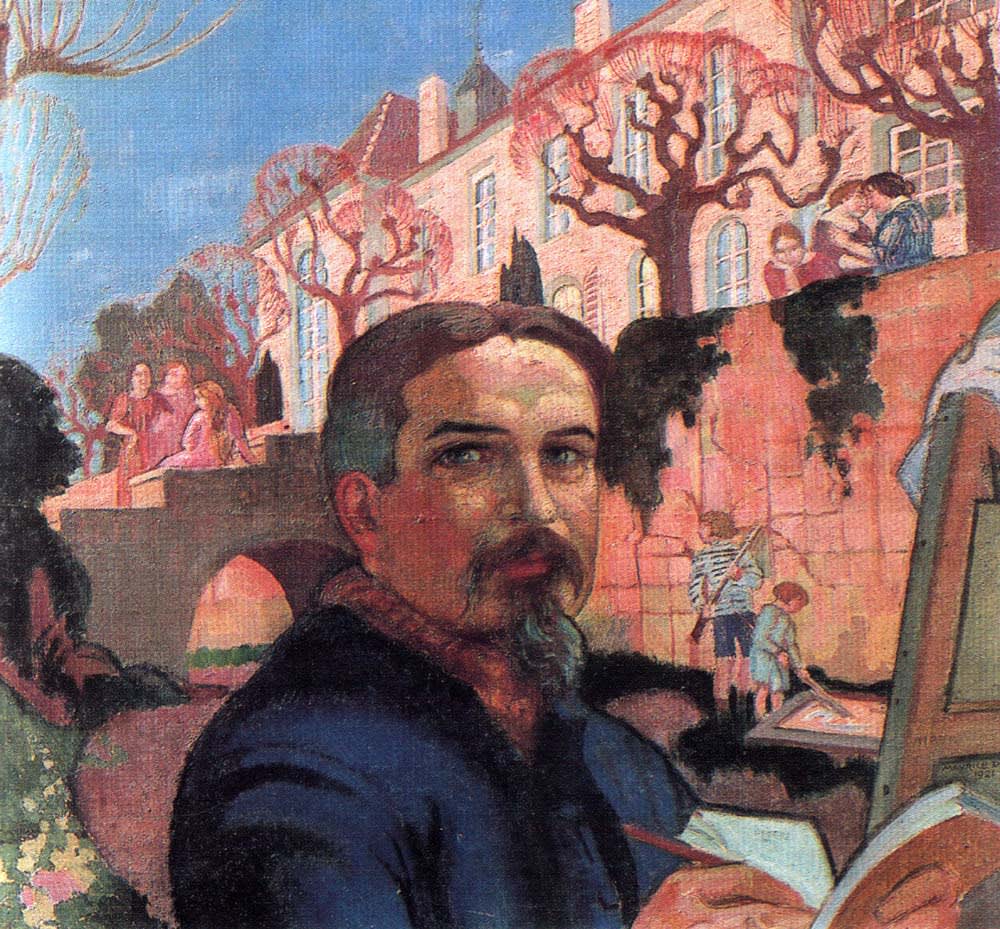

モーリス・ドニ、20世紀フランス、ナビ派。

暖かそうな男に見える。心底よい人間に見える。描く絵もやさしげでかわいらしい。だがこの男は偽物なのだ。他人の皮をかぶって生きているのだよ。時代を経て20世紀に入ると、このように本物の真似が非常にうまい偽物がたくさん出てきた。他人になりたい、よい人間になりたいという心が、よい人間というものをつぶさに研究し、もろにそのものになりきるということを始めたのだ。あからさまな偽物よりずっと悲しい。おもしろい画業を残しているが、いずれ砂のようにくずれていくだろう。このようなことをしたということが、人間にとってはたまらなく恥ずかしいことだからだ。

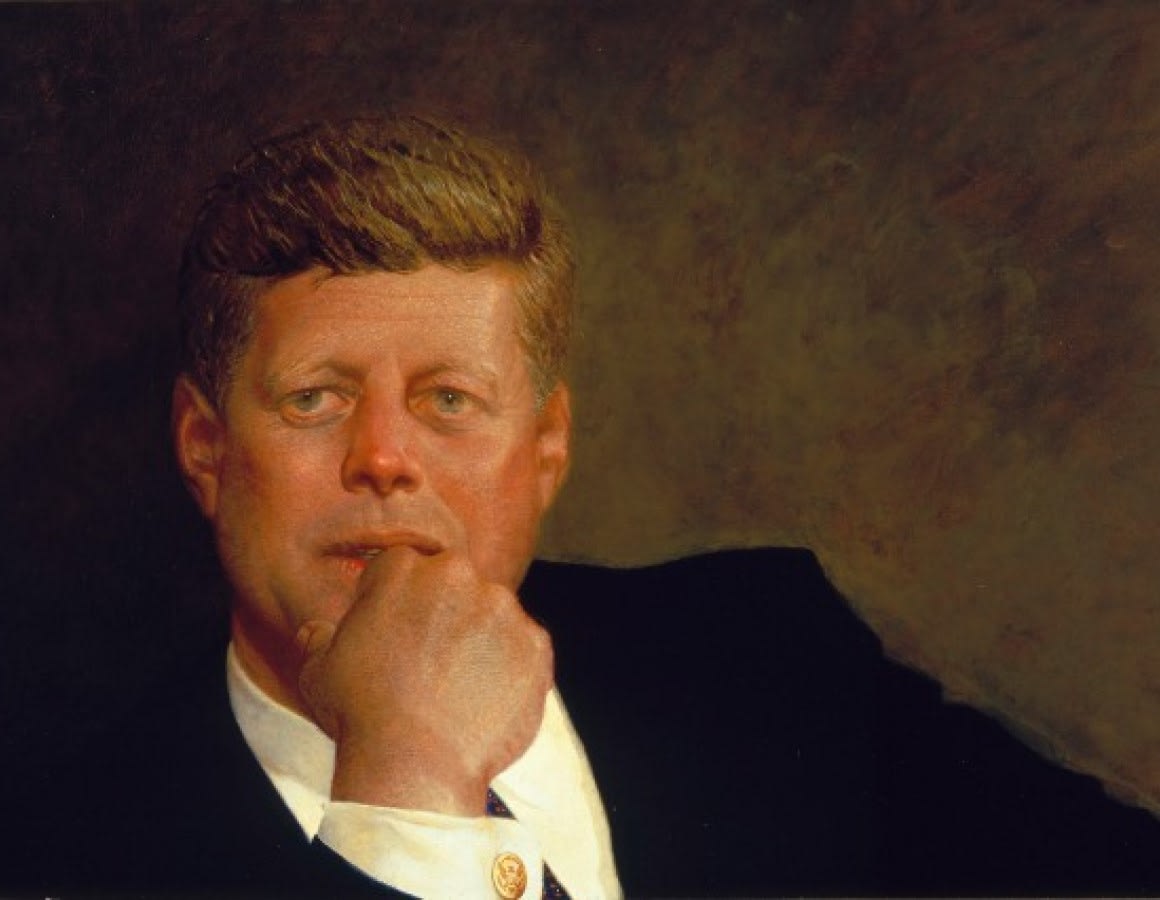

これからしばらくの間、自画像というものを追いかけてみよう。人間が自分というものをどう思っていたのかを、わかることができるだろう。