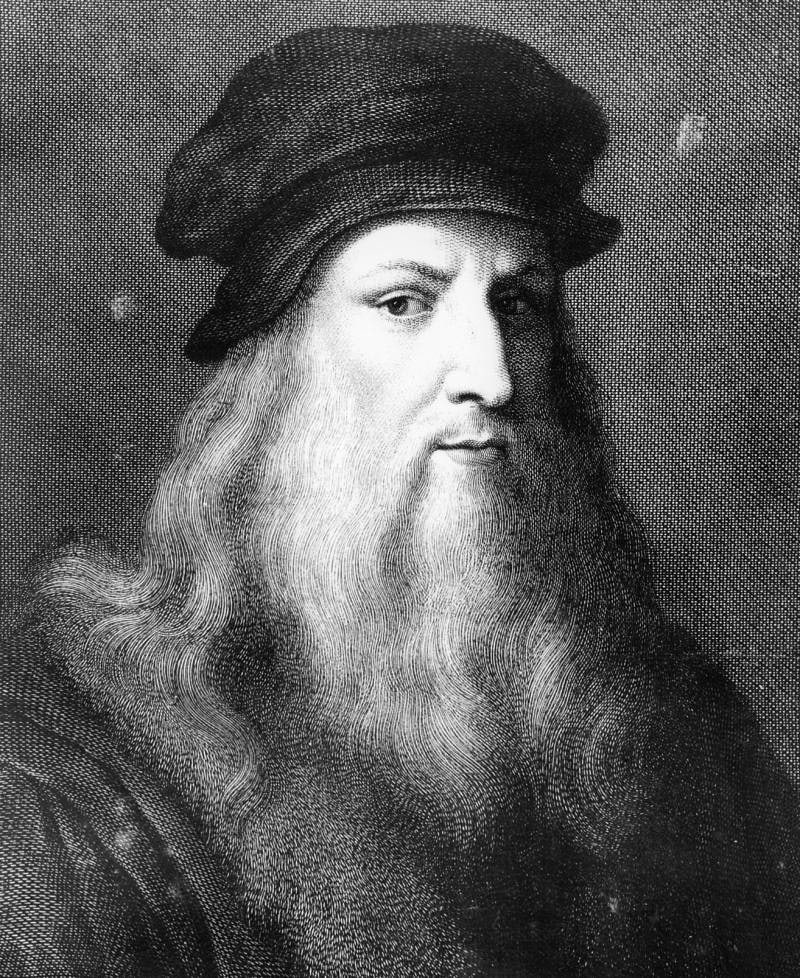

レオナルド・ダ・ヴィンチ

(1452~1519)

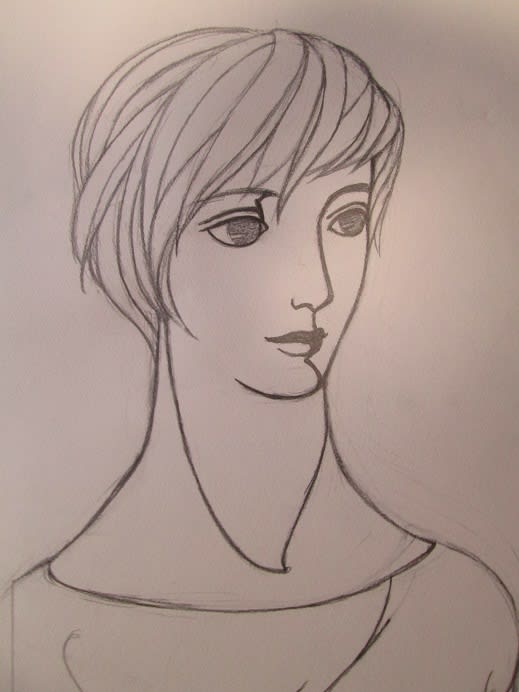

サンドロ・ボッティチェリ

(1444/45~1510)

それぞれの顔を並べてみた。どうかな、目つきが何となく似てるだろう。

なお、レオナルドの自画像としてよく出される赤チョークで描いた老人像は彼の自画像ではない。

それと、ボッティチェリの自画像と良く知られている「東方三博士の礼拝」に描かれている青年も彼の自画像ではない。

上のレオナルド像を誰が描いたのかは不明だが、下のボッティチェリの像を描いたのは、彼の弟子であるフィリピーノ・リッピである。

(1452~1519)

サンドロ・ボッティチェリ

(1444/45~1510)

それぞれの顔を並べてみた。どうかな、目つきが何となく似てるだろう。

なお、レオナルドの自画像としてよく出される赤チョークで描いた老人像は彼の自画像ではない。

それと、ボッティチェリの自画像と良く知られている「東方三博士の礼拝」に描かれている青年も彼の自画像ではない。

上のレオナルド像を誰が描いたのかは不明だが、下のボッティチェリの像を描いたのは、彼の弟子であるフィリピーノ・リッピである。