「沖縄芝居研究会」は伊良波さゆきさん、金城真次さんが中心で、嘉数道彦さんや宇座仁一さん、東江裕吉さん、高宮城実人さん、玉城匠さんたちは客演で盛り上げているのでしょうか。

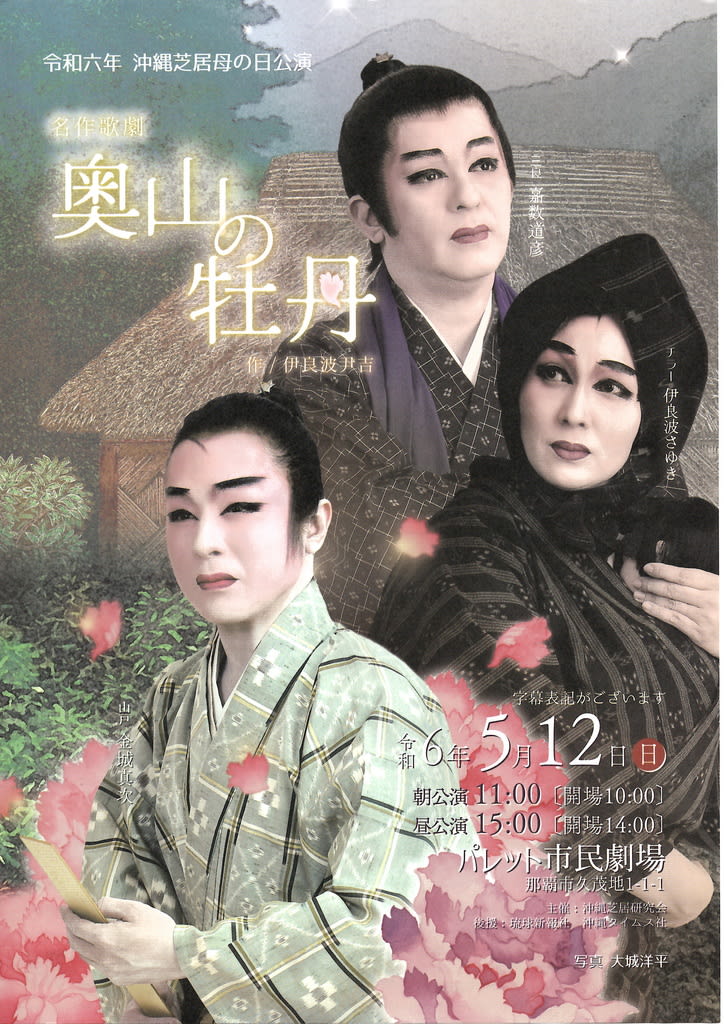

この「沖縄芝居研究会」のチラシは出演者もカラフルな写真で見栄えがいいですね。少々どこの一座よりも料金が高めでも、贔屓客がいることになります。チラシのデザインの凝ったすばらしさは、経験の深さからくるのでしょう。プロデュース手腕に長けていることが見て取れます。

このチラシの写真で印象的なのは、3人の主人公たちのメイクです。決して赤い唇ではないのがいい。紫色の濃淡で派手さを押さえています。従来百姓娘も真っ赤な口紅をつけている琉球舞踊であり、お芝居の傾向があります。しかしさゆきさんは素の娘のイメージです。ただ目元はシャドウを入れて目立っています。ラーサンが問われているのでしょう。今後百姓娘の唇の色が変わっていく可能性は大きいかな~。

国立劇場のチラシ(フライヤー)のデザインがダントツかもしれませんが、それは資金力と経験知に支えれれていることが分かります。

フライヤー(チラシ)はいわば公演の顔ですから、それでどれだけ観客を惹きつけるか、才覚が試されています。

出演者の皆さんは、今後の沖縄芝居や新作・創作組踊、今後登場してくる新旧の琉球歌劇や琉球史劇、時代劇、現代劇に中堅として活躍していく実演家ですね。

「伝統組踊保存会」は初代保持者の名優の先生方(眞境名、親泊、宮城、島袋)を模範にしていくと推測できるのですが、またその舞踊家、沖縄芝居役者、組踊立役として優れていた方々の薫陶をうけたのが真喜志康忠氏でした。

眞境名由康さんは「組踊中興の祖」としてたたえられたばかりではなく、歌劇「伊江島ハンドー小」や「淵」など人気のある沖縄芝居の創作者でもありました。かつ組踊を中心になって継承してきた方です。

宇座仁一さん、東江裕吉さん、嘉数道彦さんや金城真次さんたちは、初代の組踊保持者だった名優の方々を模範にしているのですね。

そして珊瑚座の伝統を受け継いだ真喜志康忠氏が継承し、実践してきた芸の魅力を彼らは見据えていることになります。古典と民謡が統合され、組踊や舞踊で鍛えられた身体と感性、スタイルもまたハイブリッドに統合されてきています。

もちろん伝統芸能の型は継承されていきます。と同時に新しい作品が登場します。芸の継承は各地域、各国、多少の差異の中に似た傾向があるのでしょう。