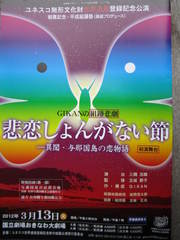

副タイトルに「異聞・与那国島の恋物語」とあります。

演出:三隅治雄

監修:玉城節子

作・構成:GIKAN

組踊総括:城間徳太郎

琉歌・琉球語:玉城正治

高江洲義寛さんのパッションは素晴らしい。新しい角度から沖縄の現況に新しい新作作品の旋風を巻き起こしたいという

意志が強固に出た公演で、この間の氏の思いが充実した作品になっただろうか?去年の「親雲上ハ太郎と玉那覇クルルン」の面白さが念頭に浮かぶ。あの舞台形式が面白いと思った。額縁舞台の上に御冠船時代の三間四方の橋懸りのある舞台を作りかつ花道も使う演出で、拍子木一つで組踊の唱えがウチナーシバイの言い回しに代わり、三元四方の舞台が規範の世界で、その他の空間が一般庶民の世界という形式でわかりよく、面白かったのは確かだ。新感覚舞台とか、沖縄芝居と組踊融合とかが新面でも踊った。作品の中で薩摩在番屋敷が登場するが、琉球の富を盗む薩摩まで風刺できたら良かったのだが、そこが甘く見えた。しかし組踊喜劇であり、新作組踊でもある。新作沖縄芝居ではない?「運玉義留と油喰坊主」の焼き直しだが、規範の世界を三間四方にしたのがユニークに思えた。そしてそこにウミナイビの恋と冒険をカラませた。ただその冒険の中身(盗み)が弱かったが、落差は面白みがあった。もっと練り直されて納得のいく喜劇になりえるだろう。

今回の「悲恋しょんがない節」は在沖縄与那国郷友会芸能愛好会の協力を得て実現している。

物語の筋書きもさもありそうで、与那国の在番役人への御伽(親あんま)を軸に、島の若い男女の恋をからませ、規範(政治システム)の中で恋人たちが久部良バリの丘で心中する物語になっている。

古典も民謡も耳触りよく見せ場も良かった。ただ最大の欠点は前の「親雲上ハ太郎と玉那覇クルルン」では違和感がなかった額縁舞台の三間四方の舞台が、なぜそこにあるのか、その意味性がそがれたように思えた。その舞台とその他の差異があいまいで、一部とても美的空間に感動する点もあったが、つまり心中に至る男女の思い、結末、死後の愛の陶酔など、最後の場面などはどことなく「海の天境」をイメージさせたが、どちらかというとすでにあった既視感が伴った。

それと大城立裕氏の作品とは最大の違いは詞章のレトリックの魅力である。詞章の味わいに弱さを感じさせた。大城作品は定型詩だと幸喜良秀氏はお話されたが、これからは自由詩形になっていくのだろう、とも。詞章の全体がマクロにもミクロにも8886のリズムと構成になっている、というお話はとても興味深かった。しかし、その他の新作組踊の場合、どうもその亜流性が感じられる。ことば=詞章のこなれが重要なのだろう。

悲恋物語はうまく成り立っていると思う。ションガネー、トゥバラーマー、天川節、ツンダラ節、散山、述懐節、揚七尺節などなど、古典も民謡も聴かせた。村祭りの場面の郷友会の出演(素の味わい)もあり、わかせた。ただ東西の集落の対立が間の者の登場で語りで言い争うが、その台詞の中身がどうも弱い。対立に至る経緯が弱いし、間の者として笑わせる要因が、もっと欲しかった。彼らも三間四方の舞台に立つ。いったいその舞台の意味付けがその他との関係において、曖昧なのである。またマカルは同じ百姓身分の男なのか、幾分扮装に違いがあり、普通の村人とは異なる位置づけである、貧しいカナシーの親は親あんまになることが幸せで、自らの生活もまた楽になるとの考えである。

物語の大筋とサブの関係の彩が曖昧で、三間四方の舞台である必然性がよく見えなかった。シテとワキにしても、本筋と副筋にしても、今回百姓の男女の愛とそこに首里からやってきた役人がカラんでくる。その権力に抗う愛だけれどもーー。それに屈しないためには心中があった。それは従来の芝居にもない筋立てである。

しかし各場面の印象的な所作や演技・歌は様式性も含め見せどころは一杯あったと言えよう。舞踊達者なメンバーであるゆえに組踊の所作も含め、女たちの動きも美しい。それに、百姓のカナシーも同じ所作である。士族と百姓の所作が曖昧で、本来士族層が中心で百姓は間の者が代表している。ゆえにカナシーの所作が士族層と同じという点など、吟味する必要があろう。

心中は沖縄の芸能にはあまりなじみがない。そこに違和感も起こるが、美しいのは美しい。愛の陶酔で、しかし、「海の天境」も心中ではなかった。大城立裕は心中を描かない。歴史・伝統・文化を継承するからである。

沖縄の芸能史をたどると、無理心中はほとんどないね。自殺はあるが、それも母の子供を愛する思いの中で起こる。

高江洲義寛さんの挑戦であり、独自の美意識だと言えよう。それはどう芸能史の中に位置づけられるだろうか?亜流で終わってほしくない。

******************

ネットで以下の文面がありました。

*****

与那国島

マカルーとカナシーの悲恋の物語

私はテーマ曲である「恋に生き、愛に生き」を

チェロで生演奏します。

おととい舞台稽古を見学させていただきましたが

ラストシーン

ふたりが舞う踊りで感動して

思わず涙がこぼれてしまいました。

*****

パンフを見ると城間恵さんですね。

生演奏のテーマ曲「恋に生き、愛に生き」

マリンバ1大熊理津子

2金丸 寛

チエロ 城間理津子

テーマ曲編曲 宮澤裕

となっています。

このライブ演奏にあまり気がつきませんでした!Sorry!

********************************

配役:

カナシー東村の娘 小嶺和佳子

マカルー西村の青年) 東江裕吉

カナシーの父親 具志幸大

カナシーの母親 花城富士子

首里の役人 宇座仁一

地頭代 石川直也

村の男 玉城 匠

天顔雄一

ちょうやくもち 高宮城実人

神女1.2.3 宮城葉子他二人

地揺:歌三線・花城英樹

横目大哉

箏十七元 具志幸大

笛 豊里美保

箏 宮城歌那乃

踊りも所作も美しかった。詞章にレトリックの味わいがあまりなかったが歌三線は聞かせた、

演出:三隅治雄

監修:玉城節子

作・構成:GIKAN

組踊総括:城間徳太郎

琉歌・琉球語:玉城正治

高江洲義寛さんのパッションは素晴らしい。新しい角度から沖縄の現況に新しい新作作品の旋風を巻き起こしたいという

意志が強固に出た公演で、この間の氏の思いが充実した作品になっただろうか?去年の「親雲上ハ太郎と玉那覇クルルン」の面白さが念頭に浮かぶ。あの舞台形式が面白いと思った。額縁舞台の上に御冠船時代の三間四方の橋懸りのある舞台を作りかつ花道も使う演出で、拍子木一つで組踊の唱えがウチナーシバイの言い回しに代わり、三元四方の舞台が規範の世界で、その他の空間が一般庶民の世界という形式でわかりよく、面白かったのは確かだ。新感覚舞台とか、沖縄芝居と組踊融合とかが新面でも踊った。作品の中で薩摩在番屋敷が登場するが、琉球の富を盗む薩摩まで風刺できたら良かったのだが、そこが甘く見えた。しかし組踊喜劇であり、新作組踊でもある。新作沖縄芝居ではない?「運玉義留と油喰坊主」の焼き直しだが、規範の世界を三間四方にしたのがユニークに思えた。そしてそこにウミナイビの恋と冒険をカラませた。ただその冒険の中身(盗み)が弱かったが、落差は面白みがあった。もっと練り直されて納得のいく喜劇になりえるだろう。

今回の「悲恋しょんがない節」は在沖縄与那国郷友会芸能愛好会の協力を得て実現している。

物語の筋書きもさもありそうで、与那国の在番役人への御伽(親あんま)を軸に、島の若い男女の恋をからませ、規範(政治システム)の中で恋人たちが久部良バリの丘で心中する物語になっている。

古典も民謡も耳触りよく見せ場も良かった。ただ最大の欠点は前の「親雲上ハ太郎と玉那覇クルルン」では違和感がなかった額縁舞台の三間四方の舞台が、なぜそこにあるのか、その意味性がそがれたように思えた。その舞台とその他の差異があいまいで、一部とても美的空間に感動する点もあったが、つまり心中に至る男女の思い、結末、死後の愛の陶酔など、最後の場面などはどことなく「海の天境」をイメージさせたが、どちらかというとすでにあった既視感が伴った。

それと大城立裕氏の作品とは最大の違いは詞章のレトリックの魅力である。詞章の味わいに弱さを感じさせた。大城作品は定型詩だと幸喜良秀氏はお話されたが、これからは自由詩形になっていくのだろう、とも。詞章の全体がマクロにもミクロにも8886のリズムと構成になっている、というお話はとても興味深かった。しかし、その他の新作組踊の場合、どうもその亜流性が感じられる。ことば=詞章のこなれが重要なのだろう。

悲恋物語はうまく成り立っていると思う。ションガネー、トゥバラーマー、天川節、ツンダラ節、散山、述懐節、揚七尺節などなど、古典も民謡も聴かせた。村祭りの場面の郷友会の出演(素の味わい)もあり、わかせた。ただ東西の集落の対立が間の者の登場で語りで言い争うが、その台詞の中身がどうも弱い。対立に至る経緯が弱いし、間の者として笑わせる要因が、もっと欲しかった。彼らも三間四方の舞台に立つ。いったいその舞台の意味付けがその他との関係において、曖昧なのである。またマカルは同じ百姓身分の男なのか、幾分扮装に違いがあり、普通の村人とは異なる位置づけである、貧しいカナシーの親は親あんまになることが幸せで、自らの生活もまた楽になるとの考えである。

物語の大筋とサブの関係の彩が曖昧で、三間四方の舞台である必然性がよく見えなかった。シテとワキにしても、本筋と副筋にしても、今回百姓の男女の愛とそこに首里からやってきた役人がカラんでくる。その権力に抗う愛だけれどもーー。それに屈しないためには心中があった。それは従来の芝居にもない筋立てである。

しかし各場面の印象的な所作や演技・歌は様式性も含め見せどころは一杯あったと言えよう。舞踊達者なメンバーであるゆえに組踊の所作も含め、女たちの動きも美しい。それに、百姓のカナシーも同じ所作である。士族と百姓の所作が曖昧で、本来士族層が中心で百姓は間の者が代表している。ゆえにカナシーの所作が士族層と同じという点など、吟味する必要があろう。

心中は沖縄の芸能にはあまりなじみがない。そこに違和感も起こるが、美しいのは美しい。愛の陶酔で、しかし、「海の天境」も心中ではなかった。大城立裕は心中を描かない。歴史・伝統・文化を継承するからである。

沖縄の芸能史をたどると、無理心中はほとんどないね。自殺はあるが、それも母の子供を愛する思いの中で起こる。

高江洲義寛さんの挑戦であり、独自の美意識だと言えよう。それはどう芸能史の中に位置づけられるだろうか?亜流で終わってほしくない。

******************

ネットで以下の文面がありました。

*****

与那国島

マカルーとカナシーの悲恋の物語

私はテーマ曲である「恋に生き、愛に生き」を

チェロで生演奏します。

おととい舞台稽古を見学させていただきましたが

ラストシーン

ふたりが舞う踊りで感動して

思わず涙がこぼれてしまいました。

*****

パンフを見ると城間恵さんですね。

生演奏のテーマ曲「恋に生き、愛に生き」

マリンバ1大熊理津子

2金丸 寛

チエロ 城間理津子

テーマ曲編曲 宮澤裕

となっています。

このライブ演奏にあまり気がつきませんでした!Sorry!

********************************

配役:

カナシー東村の娘 小嶺和佳子

マカルー西村の青年) 東江裕吉

カナシーの父親 具志幸大

カナシーの母親 花城富士子

首里の役人 宇座仁一

地頭代 石川直也

村の男 玉城 匠

天顔雄一

ちょうやくもち 高宮城実人

神女1.2.3 宮城葉子他二人

地揺:歌三線・花城英樹

横目大哉

箏十七元 具志幸大

笛 豊里美保

箏 宮城歌那乃

踊りも所作も美しかった。詞章にレトリックの味わいがあまりなかったが歌三線は聞かせた、