とても興味深い中身です!インドとパキスタンの分離独立から70年です。Partition (分断)のアーカイブを創設したことを紹介しています。東京大学院で広島長崎について研究した学生が発表しています。英語字幕あり。インドやパキスタン、アフガニスタンなどのトークもありますね。パキスタンにはナショナリズムがないとかー。なるほどです。カシミア問題はかなり論じられていますね。他のプログラムでも。1947年にインドとパキスタンは分離したのですね。その歴史を振り返っていますね。インドでのイスラム教徒が増えているということや、インドとパキスタンが核武装しながら対立している政府のスタンスがある中で分離独立以前の歴史も捉え返しているのだろうか?記憶による再現!朝鮮半島の分断、インドネシアの分断された地域、他、世界的な状況を紹介していますね。分離独立後のインドやパキスタンがテーマですが、今その分離を捉え返しているのですね。言語や文化の問題と土地の関係も!

Archiving Partition at Museum of Memories: Remembering Partition

https://www.youtube.com/watch?v=ZALXWw8_aUk←Youtube

This panel discussion took place at Museum of Memories: Remembering Partition held on August 4|5|6. This three day pop up museum was packed with a range of discussions, performances, screenings, exhibitions and much more, all united by the common thread of Partition. In this discussion, Mallika Ahluwalia of The Partition Museum, Amritsar, Guneeta Bhalla of The 1947 Partition Archive, Aanchal Malhotra, author of Remnants of a Separation: A History of the Partition through Material Memory, and Kavita Daiya, author of Violent Belongings shared with us their incredible work in archiving the histories and memories of the Partition. From objects that evoke the feeling of belonging in Remnants of a Separation, to the Tree of Hope at The Partition Museum, these collections of testimonies are creating a legacy of the Partition that makes us reflect on our past. Watch the video, share it with your friends and be a part of the conversation on our social media:

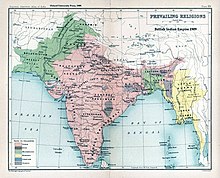

インド・パキスタン分離独立(インド・パキスタンぶんりどくりつ、英語: Partition of India、ヒンディー語: भारत का विभाजन Bhārat kā Vibhājan または हिंदुस्तान का बटवारा Hindustān kā Batwārā、ヒンドゥスターニー語: ہندوستان کی تقسیم Hindustān ki Taqseem、ウルドゥー語: تقسيم ہند Taqseem-e-Hind)、略称として印パ分離(いんぱぶんり)、印パ分断(いんぱぶんだん)などとも、は、1947年8月14日および15日にイギリス領インド帝国が解体し、インド連邦とパキスタン(後にバングラデシュとして独立する飛地の東パキスタンを含む)の二国に分かれて独立したことを指す。インド独立運動における最大の悲劇に数えられる。

この結果、インドとパキスタンの両国が並び立つこととなり、この二者の対立は今日に至るまで続いている(なお、バングラデシュは東パキスタン時代に西から一方的な政治的支配・弾圧を受けた確執や、独立戦争にインドが協力した歴史的経緯から比較的親印感情が強いとされる)。

経緯

「二民族論」

第二次世界大戦の結果、イギリスは勝利したものの疲弊して超大国の地位から転落することが確実となり、脱植民地化の流れが強まるなかで最大の植民地であったイギリス領インド帝国の解体は不可避になっていた。

しかし、当のインドでは多数派(マジョリティ)のヒンドゥー教徒と社会的少数者(マイノリティ)であるイスラム教徒の対立は激しさを増し、特にムハンマド・アリー・ジンナーを指導者とする全インド・ムスリム連盟は1940年のラホール決議(Lahore Resolution)で「二民族論」[1](Two-Nation Theory)を唱え、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の分離を強硬に主張していた[2]。

マハトマ・ガンディーはこうした分離の動きに強く反対して統一インドの実現を唱えており、インド国民会議派も政教分離・世俗主義の立場から宗教による分離には慎重で、インド共産党やヒンドゥー・ナショナリストもそれぞれの反応をみせたが、分離の勢いが止まることはなかった。

分割の確定

イギリスも当初はヒンドゥー教徒の多い地域にヒンドゥスタン、イスラム教徒の多い地域にパキスタン、そして各藩王国を残し、この三者で「インド連邦」を構成する独立案を構想していたが、合意は得られなかった[3]。

そこでイギリス領インドの最後の総督ルイス・マウントバッテンはインドを一体とする計画を諦め、1947年6月4日、イギリス領インド帝国を「インド」と「パキスタン」に分割することによる独立(インド高等文官、インド軍、インド鉄道の分割を含む)を、同年8月15日をもって行う案を声明した。

また、独立後の統治の暫定的な枠組みをイギリス議会が制定した1935年インド統治法によって行うことも含まれていた。7月18日に施行された1947年インド独立法(→インド憲法#1947年インド独立法)は、イギリス領インドをインドとパキスタンの2つの新しい国に分割し、それぞれの国の憲法(インド憲法およびパキスタン憲法(en))が施行されるまでイギリス連邦の自治領(ドミニオン。カナダやオーストラリアと同じ地位で、国際法上の独立国)とすることを定めた。

ラドクリフ・ライン

マウントバッテンが分離独立を示してから実施に移すまででも2か月強、インド独立法の施行からならばわずか1か月弱しかなかったことも問題だったが、それ以上に大問題となったのは、イスラム教徒が多数を占める地域がイギリス領インド帝国の東西に分かれて位置していることであった。

このため、西のパンジャーブ地方と東のベンガル地方はそれぞれインド・パキスタン両国に分割され、パンジャーブ地方はパンジャーブ州 (パキスタン)とパンジャーブ州 (インド)(後にそこからさらにハリヤーナー州やヒマーチャル・プラデーシュ州、チャンディーガルが分割される)に、ベンガル地方は東パキスタンと西ベンガル州に分割されることとなった。この地理的分割の作業は、それまでインドに縁がなかった[4]ロンドンの法廷弁護士(バリスター)シリル・ラドクリフ(Cyril Radcliffe)にゆだねられ、このため分割線(分離独立後はそのまま国境となる)はラドクリフ・ライン(Radcliffe Line)と呼ばれるようになった。なお、この分割線は独立当日まで公表されなかった。

ベンガルでは1905年のベンガル分割令に近い形での分離がなされた(en)が、パンジャーブでは分割の経験がなかったため、混乱はより大きくなった。

大混乱、衝突、そして虐殺

そして両地方ではヒンドゥー教徒地域のイスラム教徒はイスラム教徒地域へ、逆にイスラム教徒地域のヒンドゥー教徒(およびパンジャーブではシク教徒)はヒンドゥー教徒地域へ、それぞれ強制的な移動・流入による難民化を余儀なくされた。

このとき短期間での一千万人以上もの人口流入によって生じた大混乱のため、特にパンジャーブ地方では両教徒間に数え切れないほどの衝突と暴動、虐殺が発生、さらに報復の連鎖が各地に飛び火し、一説によると死者数は100万人に達したとされる[5]。このとき生じた両者の不信感そして憎悪が印パ関係の後々まで影響することとなる。いっぽうカルカッタではガンディーの尽力により虐殺が抑えられた。

結果

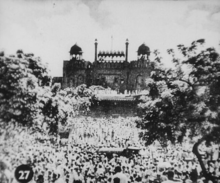

パキスタンの独立は8月14日に、そしてインドの独立は8月15日に行われた。ジンナーがパキスタンの総督となり、またジャワハルラール・ネルーが新生独立インドの首相となった。しかし、そこに至る道、およびその後の両国が歩んだ道は決して平坦なものではなかった。

大都市スラムの発生

保守的なイギリス人にとって、この事件はかつてのインド総督カーゾン卿が予言したとおりの、大英帝国の没落の現実化であった。またインドになだれ込んだヒンドゥー教徒およびシク教徒難民、パキスタンになだれ込んだイスラム教徒難民は、デリー、ボンベイ、カルカッタ、カラチ、ラホール、ダッカといった両国の大都市に巨大なスラムを生み、両国に膨大な都市貧困層を生じさせて社会の不安定要因となった。

ガンディーの暗殺

ヒンドゥー、イスラム両教徒のあいだの不信は、両者の融和を説いたガンディーに対する反発[6]を生むこととなった。特に民族義勇団などのヒンドゥー・ナショナリストからはイスラム教徒やパキスタン側に対して譲歩しすぎるとして敵対視された。その結果、翌1948年1月30日、ガンディーは狂信的なヒンドゥー・ナショナリストによってデリーで暗殺される結果を招いた。非暴力を説いたガンディーが暴力の連鎖を止められず、自らもその中に倒れたことは悲劇の象徴として捉えられた。

印パ戦争から核開発へ

また多くの藩王国はインド側の副首相ヴァッラバーイ・パテールの巧みな交渉もありインドに帰属したが、大藩王国のニザーム藩王国とジャンムー・カシミール藩王国はその態度を最後まで決めかねており、1948年9月インドはニザーム藩王国を強制併合したが、ジャンムー・カシミール藩王国においてはその帰属をめぐって第一次印パ戦争が発生し、その後の印パ戦争とへと続いていく。

そして、パキスタンは東西に分かれた領土を持つこととなり、国家として不安定な状況を生むこととなった。これは最終的にバングラデシュ独立戦争と第三次印パ戦争を経て東パキスタンがバングラデシュとして独立するまで続くこととなる。さらに、両国の対立はインドの核開発(1974年および1998年)と、それに対抗するパキスタンの核開発という形で、南アジア地域にとどまらない世界的な国際政治の不安定要因を生み出している。

また、両国の対立はインドが世俗主義であるのに対し、パキスタンがイスラム教を国教としているという、両国の国家理念の根本的な違いに起因するという見解もある[7]。これは、インドではムガル帝国の3代皇帝アクバルが「民族融和の象徴」とされているのに対し、パキスタンでは6代皇帝アウラングゼーブがイスラームの教えを遵守した「英雄」とされている点からもうかがえる。