本当に天気が悪くて朝晴れても午後は曇りばかりでしたが、やっと昨日は快晴。

先日に打って変わって最高のコンディション。

ポータブル赤道儀も暫く使っていなかったので午後から動作確認と操作のおさらい。

準備万端で、昨日は天文薄明が終わるのは18:30くらい。

月の出は18:40くらい。

この日行く場所は山に近いので彗星の没は19:30ごろ。

つまり、暗い状態は10分程度しかない。

21日になれば月の出は1時間くらい遅くなるのでかなり余裕にはなりますが、天気は昨日程良いかどうかはその時にならないと分かりませんからとにかく撮る!

日没前の16時くらいに家を出て観測場所を探す。

最初予定していた場所に行っては見ましたが、それ以外にも良い所があるかも知れない。

車で右往左往すること1時間。

見つけた!!

多分、ここは27年前の肉眼彗星のヘールボップ彗星の時にもこの近くで撮ったと思う。

その時は北西方向に彗星が見えたのですが、今回はほぼ真西になるのでちょっと構図的に合わないのでそこから数百メートル先の場所が良い感じの景色と、私の直感が言ってくれました。

まだ結構明るい中で何枚か試し撮りした中で一番良さそうな写真はこれです。

夕空がとっても綺麗でした。

でも、空が明るいのでこの時点では双眼鏡で確認できても肉眼で確認する事は出来ませんでした。

18:00:00

それから何枚も撮り続けて10分後。

大分暗くなてきて、肉眼でも彗星がみえるようになりました。

18:10:32

更に5分後、薄明も終わり掛けて、月の影響も無い状態でバックの夜空の色も黒が締って来ました。

ちょっと広角の38mmです。

18:15:44

そして、薄明が終わって月の出まで10分のゴールデンタイムになったので105mmレンズいっぱいの拡大で地上風景無しで30秒露出で撮影。

これは切り抜きで大きくしたわけではなく光学ズームの105mm撮影です。

18:30:06

彗星の核の左側の星は3.82等ですから、彗星の明るさはそれより明るく見ます。

一応、20日の予想光度は4等となっていますから予想以上にまだ明るい状態です。

もしかして、画面左端の星団ぽく見える星の集まりの付近まで尾が見える気がします。

肉眼でもそんな気がしていました。

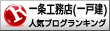

これは天文シュミレーションソフトでの20日の日の予想図ですが、見えにくいですが薄い丸い円が視直径20度の範囲です。

予報シュミレーションでは7度くらいにしか尾が伸びていませんが、写真の左角の部分は核から20度くらいになります。

本当に良く化けてくれました。

18:40分を過ぎて月が東の空から出始めたため、西の空も明るくなり始めました。

この稜線の上の空の色は多分月明りの色。

肉眼でもまだ見えますが、やはりコントラストが低下して10分前より見えづらくなってきました。

18:51:18

本日撮影終了。

最高の天気で最高の観望でした。

この場所だと西側には街明かりが無いため月が無ければ山に没するまで鮮明に見えます。

彗星の様な淡い天体はやっぱりバックが暗い状態でのコントラスト命です。

もちろんこれらの写真は撮りっぱなしではなく画像処理を施しています。

でも原本の良さは画像処理結果にも多大な影響が出ます。

今回は尾が長すぎて望遠鏡の直焦で強拡大撮っても仕方ないかなと考えていて、それに望遠鏡と赤道儀を持って行って据え付けに時間が掛かると貴重な僅かな時間がもったいないのでやめました。

こんな時、ポータブル赤道儀とカメラだけのシンプル撮影はとっても楽です。

北極星さえ見えるようになれば自動ガイドOK。

暗くなってからは25秒とか30秒露出ですが、普通天の赤道付近の星は日周運動での動く量が大きいので105mmレンズとかだと固定撮影では流れてしまいます。

風景を入れている写真は35mm〜50mm付近で撮っていますがそれでも30秒は流れます。

かと言って星の日周運動に合わせてしまうと今度は地上風景が流れてしまいます。

でも、ポータブル赤道儀には日周運動の半分の速さ設定が出来るためこれで撮ると星も地上風景もそこそこ流れずに写せます。

27年前にはその様な技術は無かったので、50mmレンズで風景メイン30秒固定撮影で彗星を撮ると彗星は多少線を描いてしまっていました。

ヘールボップ彗星は非常に明るかったので、F2.8/f105mmで10秒程度で撮れたので流れず違和感なく撮れました。

今回はディジタルカメラですし、様々な技術面において27年前の肉眼彗星の時とは全然違います。

ISOはフィルム時代と同じ800で撮りました。

あまり高くしても露出時間は短く出来ますが画が粗くなりますからね。

一応、数枚の合成も考えて同じ構図で5枚づつ撮ってはありますが、そこまでしなくとも充分なめらかです。

フィルム時代は現像してみないと出来の良し悪し分かりませんでしたから撮影はすっごく集中して本腰入れたし、そのおかげで露出などの加減も今でも感覚で直ぐに適用できます。

でも、すばらしい世の中になりました。

---

今日も夕方晴れれば再度行ってみたいと思いますが、条件は以下のとおりです。

天文薄明終了 18:30ごろ

月の出 19:40ごろ

彗星没 19:40ごろ

天文薄明終了から月の出まで1時間以上ありますが、月は東の山から出る前から夜空を明るくしますので、暗いのは19:30までかと思います。

なお、この時刻はあくまでも私が観測しようとする山に近い場所の時刻なので、水平線まで見える様な所であれば彗星ももっと長く見れます。