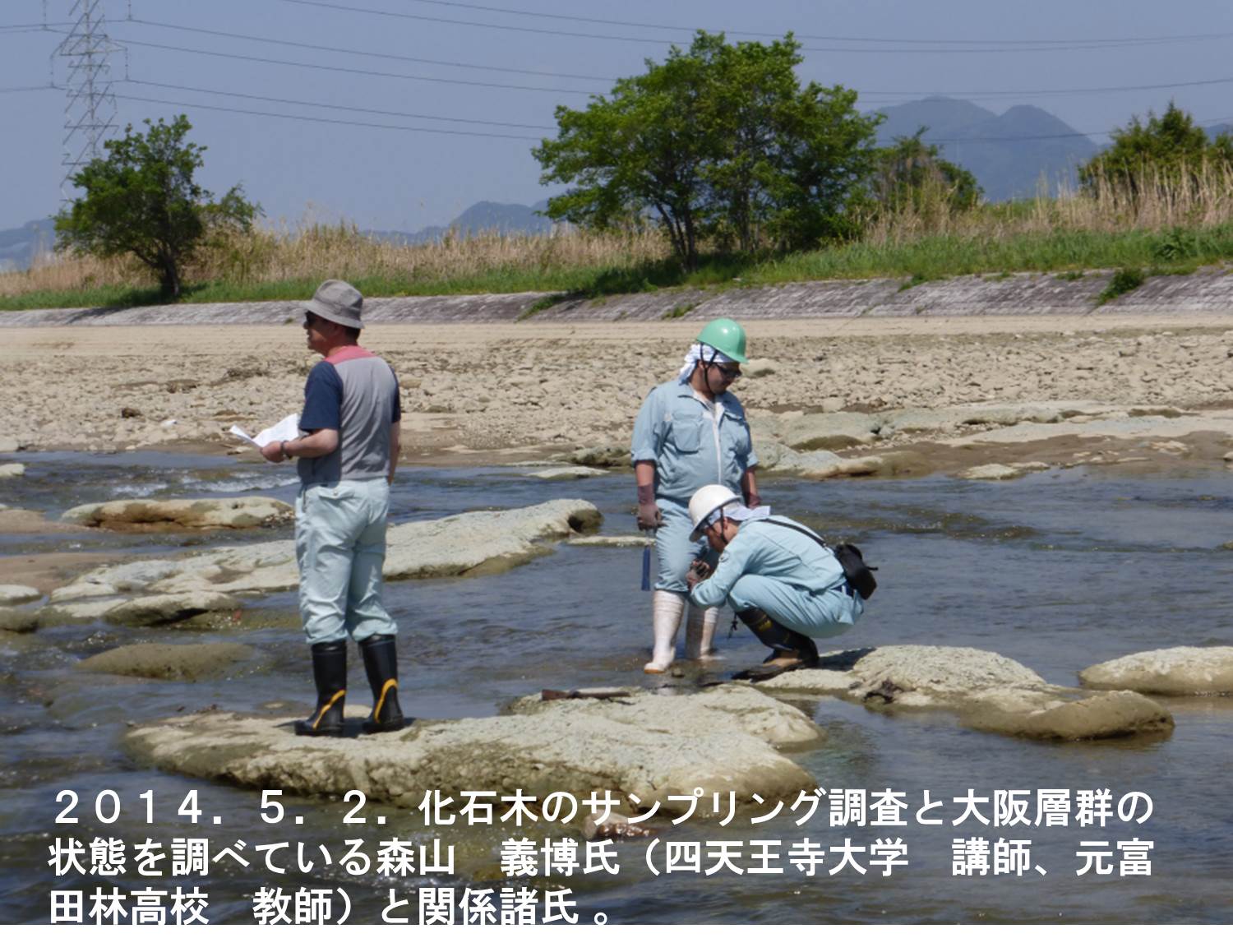

〈リバイバル・アーカイブス〉2021.7.12.~7.26.

原本:2015年10月14日

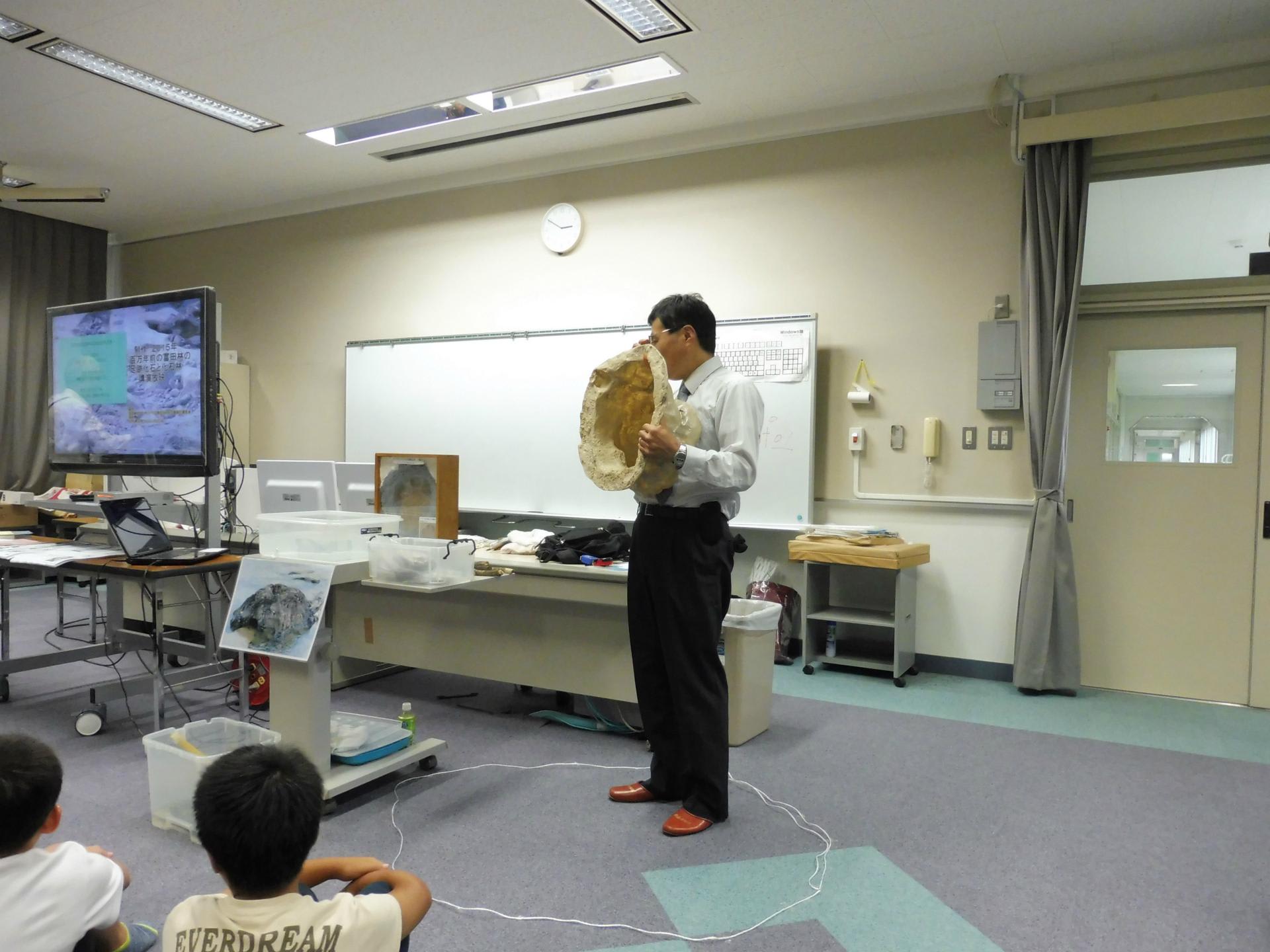

2015.9.25. 富田林市立 小学校にて

富田林市の石川沿いの市立小学校において、今年春から順番に「石川化石木、ゾウ・シカ足跡化石発見の学習会」を、出前授業として実施しています。その授業の内容をご紹介させていただきます。

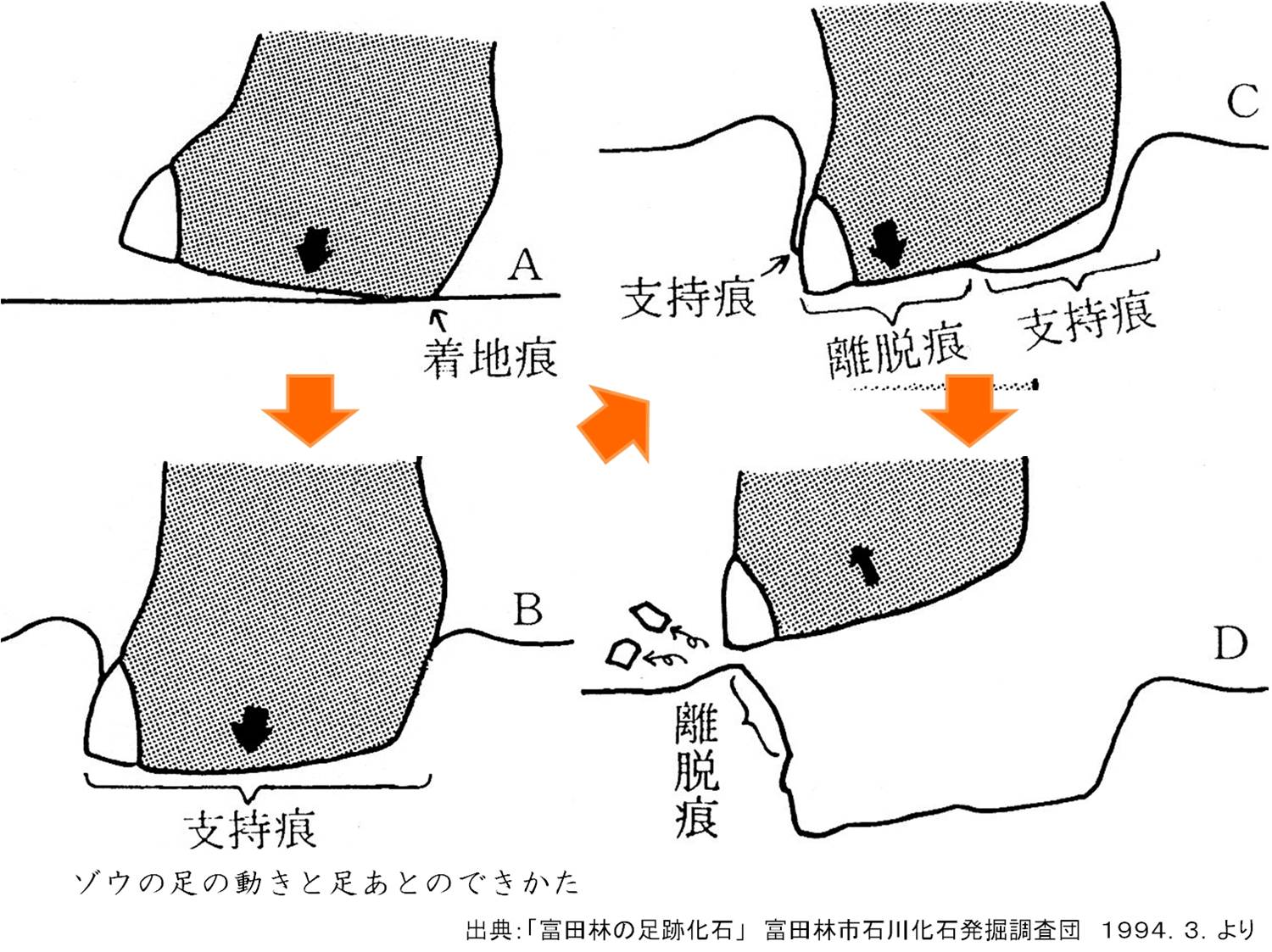

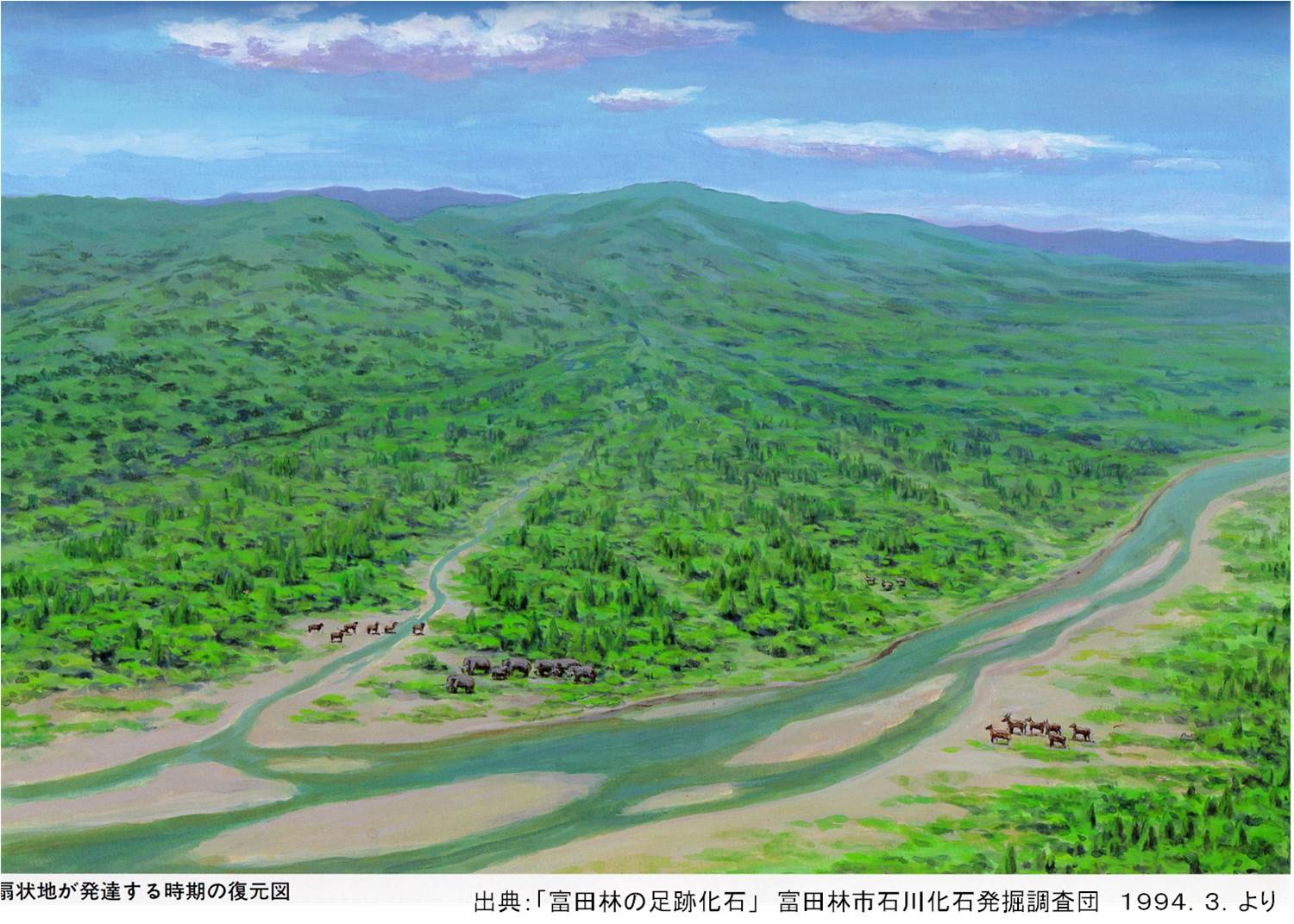

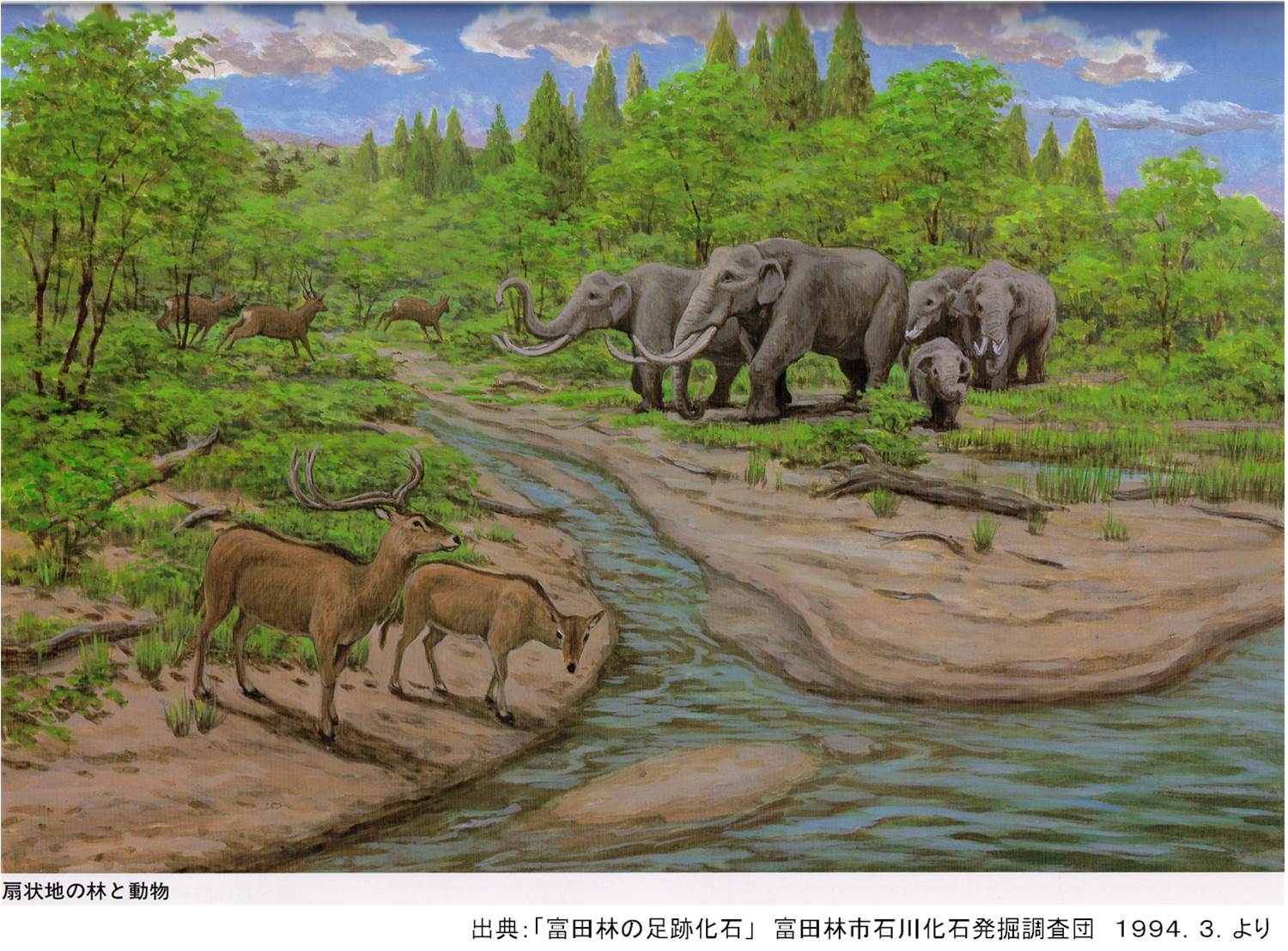

出典:「富田林の足跡化石」 富田林市石川化石発掘調査団 1994.3.より

「一昨年に富田林市の石川で、化石木が発見され、去年、さらに別の場所でも、ゾウやシカの古い足跡の化石が発見されました。」

*化石はその後の増水による影響で、消失、変容、新しい発見を繰り返しています。現在ご覧になれる状況が上記分布図の通りとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

〈画面をクリックすると拡大します。〉

*足跡化石については、特にその後の変容が大きく、写真に比べ、わかりにくい状態になっています。それでも、「オ‐3」ポイント中心に20カ所ほど、ゾウの足跡化石と判定できそうです。

〈画面をクリックすると拡大します。〉

〈追記〉2021.7月12日 記

石川の足跡化石は2021年、大阪府の石川河川拡幅工事で消滅しました。

「実は、これが去年発見されたゾウの足跡の化石です。すでに100万年の年月が流れています。100万年というと哺乳類が栄えた時代ですが、まだ人はここ日本列島には、住んでいません。いまの日本に人が住み始めたのは4万年前と言われています。

昨年(2014)の7月25日、金剛大橋の150m下流で発見されました。」

「穴が開いていますね。よくみると、爪の跡があります。前足と後足、左の方向へ進んで入ったようです。」

「埋まっている砂を取り除くとこうなります。やわらかい土を踏んで、その足跡が残り、その後すぐにそれが、土砂で埋まったようです。」

「ゾウの種類で言うと『アケボノゾウ』という仲間になります。現在、かたちは解りにくくなっていますが、化石らしきものは20個ほど残っています。」

「これは天王寺動物園のアジアゾウのラニー博子さんです。インドからやってきました。めすのアジアゾウですね。

現在はゾウはアフリカに「アフリカゾウ」とインド・タイなどのアジアに「アジアゾウ」しかいません。

アケボノゾウは絶滅しています。」

「現在のゾウも足に爪があります。」

「足跡化石にも、爪のような跡がありますね。これで、単なる穴ではなくてゾウの足跡化石であることが解りますね。」

「現在のゾウの足の骨は前足・後ろ足とも5本あります。爪はゾウの種類により、すこし違います。」

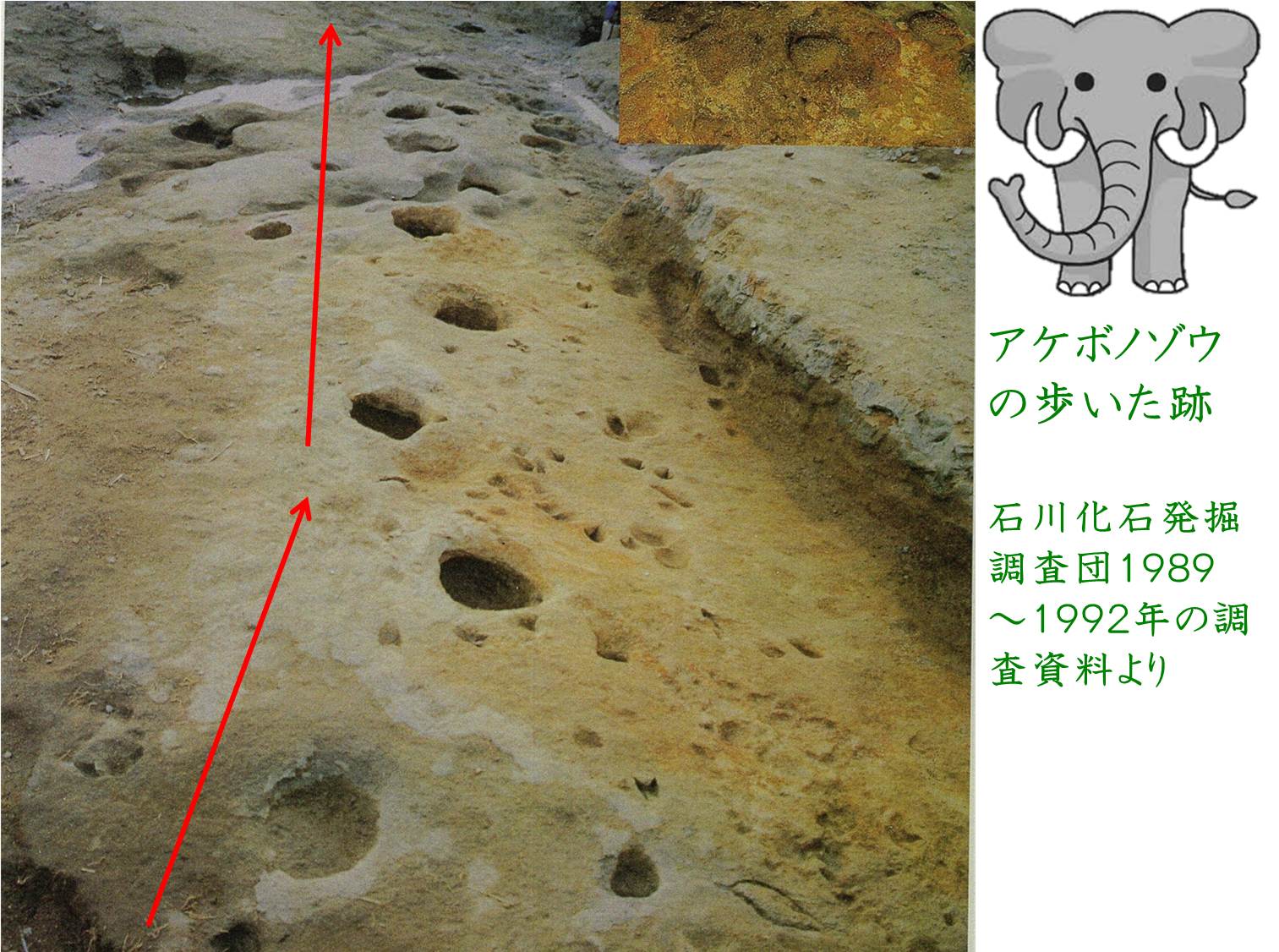

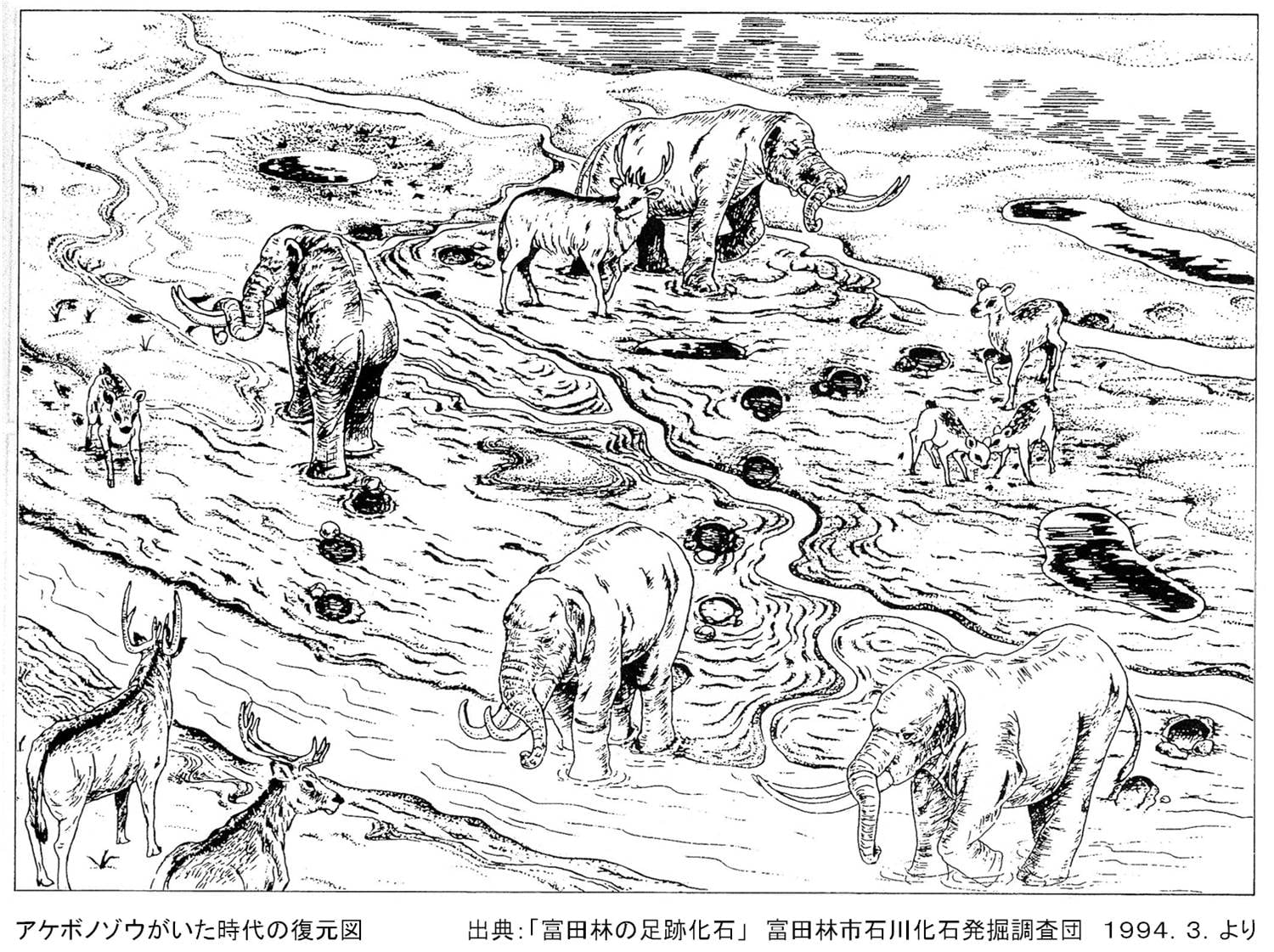

「これは、今回の発見の25年ほど前に、同じ石川の別の場所で発見された、ゾウの足跡です。手前から、向こうへ歩いているのがわかります。

実はこの足跡化石、右足は右足で、左足は左足で同じ所を踏んでいるのがわかります。」

「つまり、前足が先に踏んでさらに後足が同じところを踏んでいる形になります。」

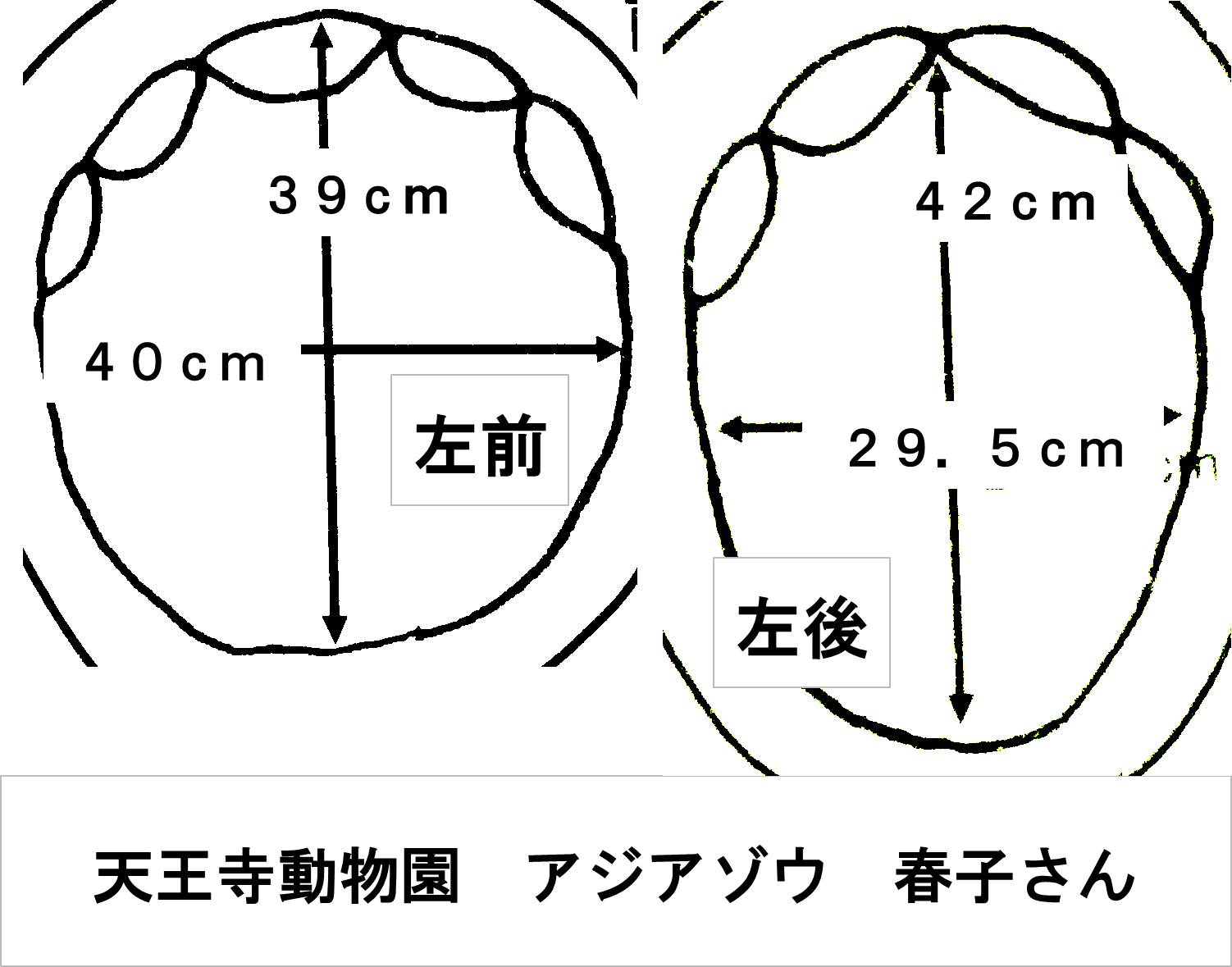

「これは天王寺動物園の故アジア春子さんの足形見本です。40cm程の大きな足ですね。前足の爪のが5本、後ろが4本あるのがわかります。」

「ところで、すばるホールの小ホール横のパソコン室にはアケボノゾウの骨格標本があります。」

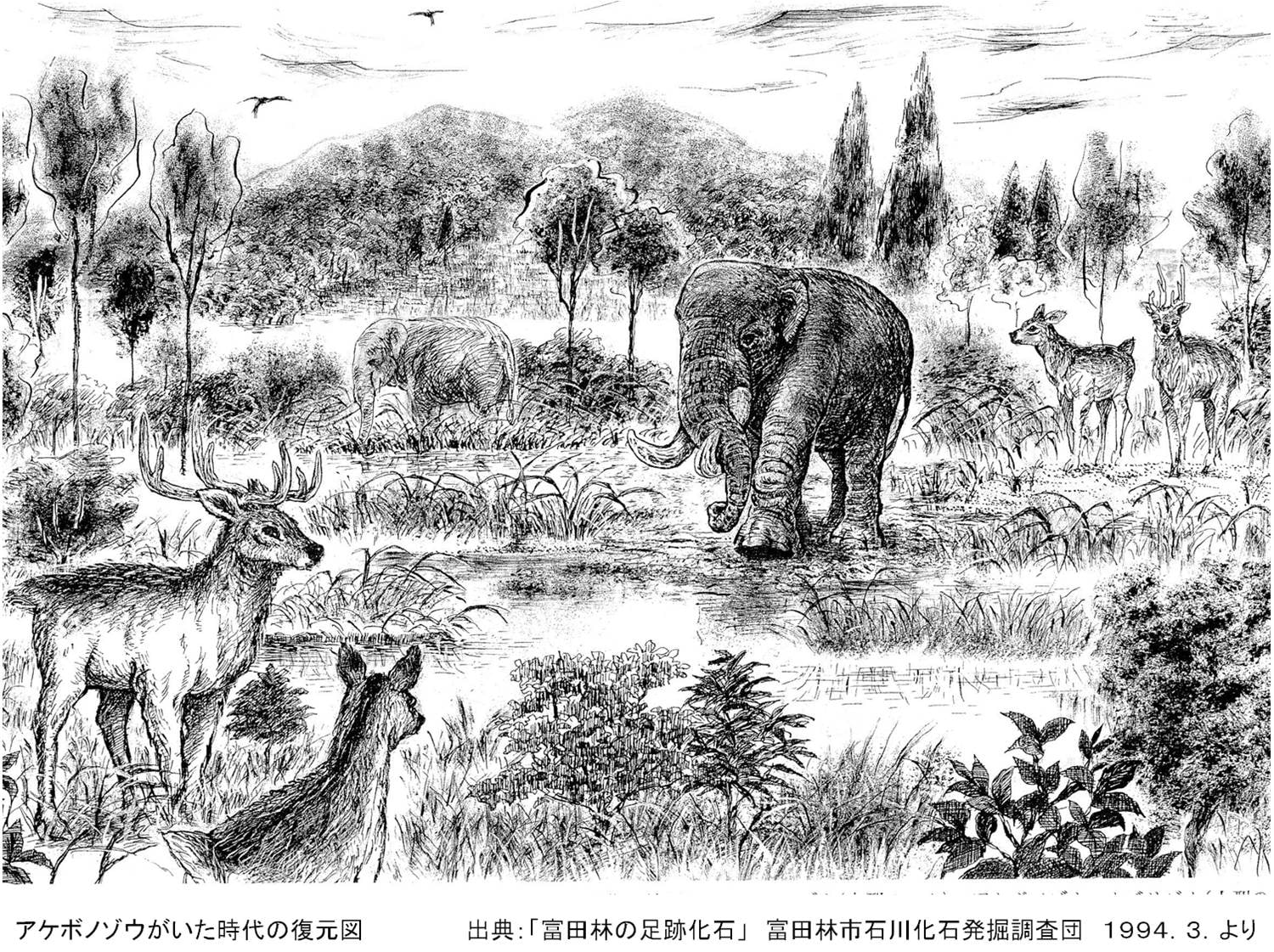

「この標本は、富田林で発見されたものではありませんが、このゾウが群れをなして、現在の石川付近で生活していたと考えられます。」

「富田林で34年前に出土したアケボノゾウの牙のレプリカ(複製見本)も展示されています。しかし残念ながら、この標本はいつも見れるわけではありません。

すばるホールの学習会で説明するのは、大阪市立自然史博物館の樽野さん。ゾウの化石の専門家です。」

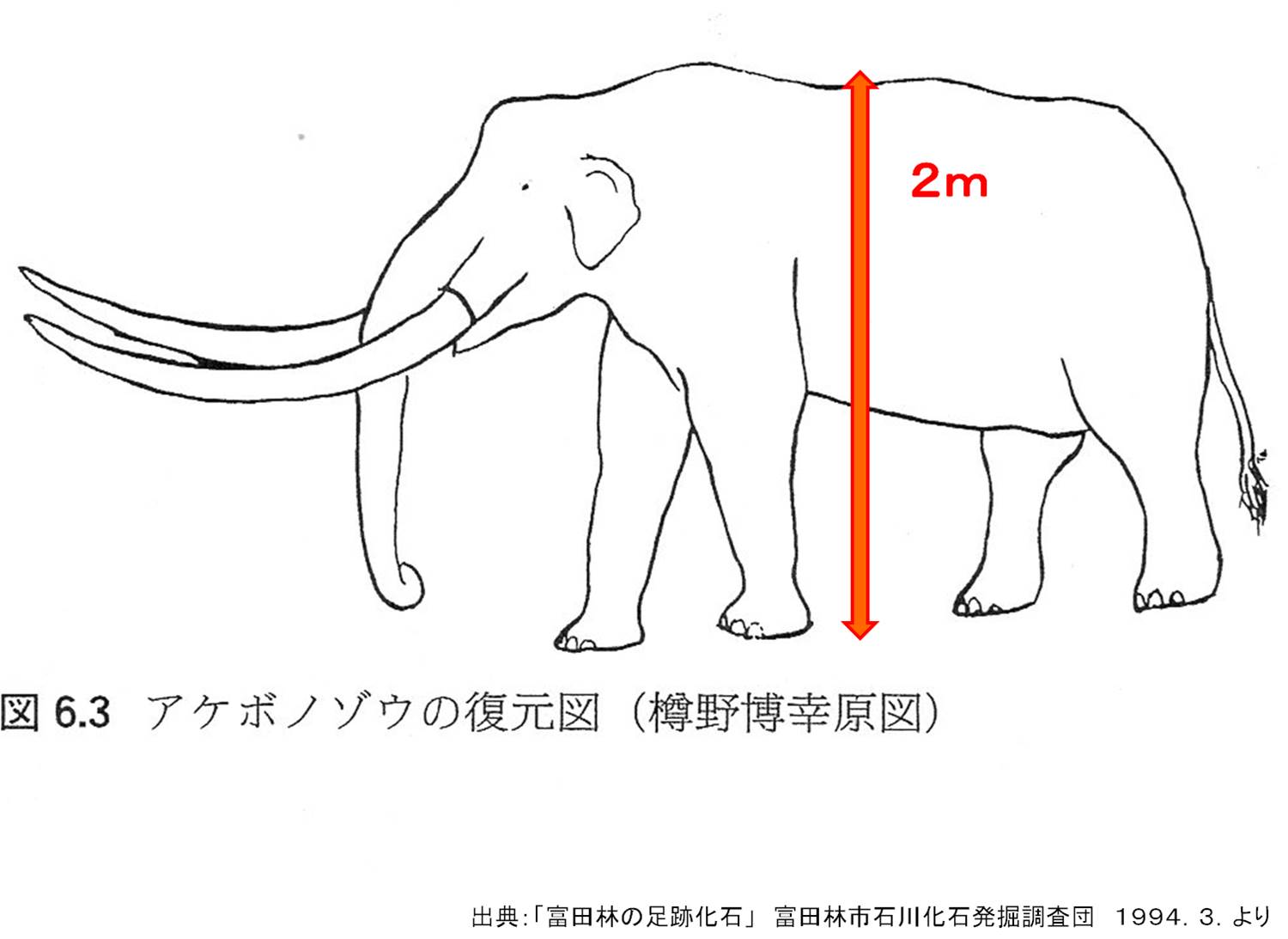

「このような骨格標本から、ゾウの復元ができます。アケボノゾウは背丈が2m位の少し小型のゾウで、今のゾウより小さいです。日本の風土に順応して、小型になったそうです。」

「さらに骨格標本を元にして肉付すると、こんな感じになります。このゾウの復元模型はアケボノゾウではなく、後の時代のナウマンゾウです。」

「これは何だかわかりますか。これはシカの足跡化石です。ゾウと同じところで見つかりました。ゾウもシカも同じところで、一緒に暮らしていたのですね。

このシカの足跡化石は100万年 前のカズサシカという種類で、今の奈良公園にいるニホンシカとよく似た種類です。」

「写真は、天王寺動物園のニホンシカ。この足跡化石の近い種類で、小型のシカに属しています。」

「足がじゃんけんのチョキの形をしています。偶蹄目といい、ウシやイノシシ、キリン、ラクダがこの種類に属しています。奇蹄目はウマ、サイなど。」

「ですから、足跡もチョキの形になります。」

「話をまとめると、100万年前に、ここ富田林にもゾウやシカが住んでいました。そして、まだこの時代は、ここ日本列島には人間が住んでいません。」

「いまの日本人の先祖が大陸から渡って来たのはもっともっと後の時代の4万年くらい前になります。

そのころは、人間はまだここに住んでいないので、動物たちの楽園やったかもしれませんね。」

「これまで動物の足跡化石について、お話をして参りました。 それでは次に、これは何ですか。」

「これは木の化石です。木の根っこの部分の化石ですね。幹回りがなんと4.5mもあり、針葉樹であることは専門家の鑑定で解っています。どうも根っこの形状からメタセコイアの可能性が高いそうです。」

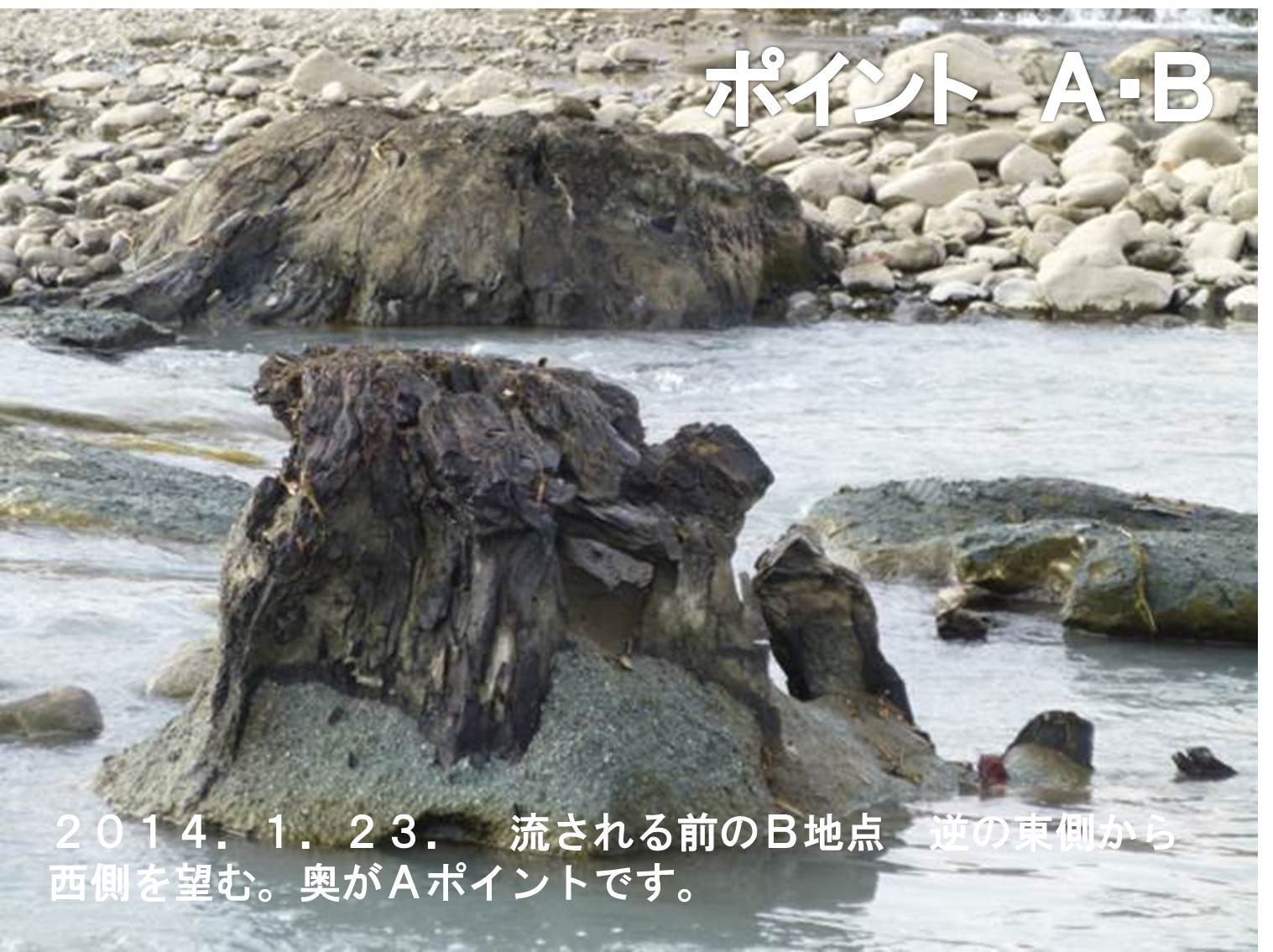

「それでは、次に化石木のお話をします。これは、倒木の化石のようです。この前の増水で、行方不明になっています。」

「この化石も木の根っこの化石のようですが、樹幹の周りだけが残り、真ん中は空洞になっているようです。これも相当大きな立木であったようです。」

「この化石も昨年夏の増水で消失してしまいましたが、 掲載している分布図の通り、あちらこちらで化石木が見つかっています。」

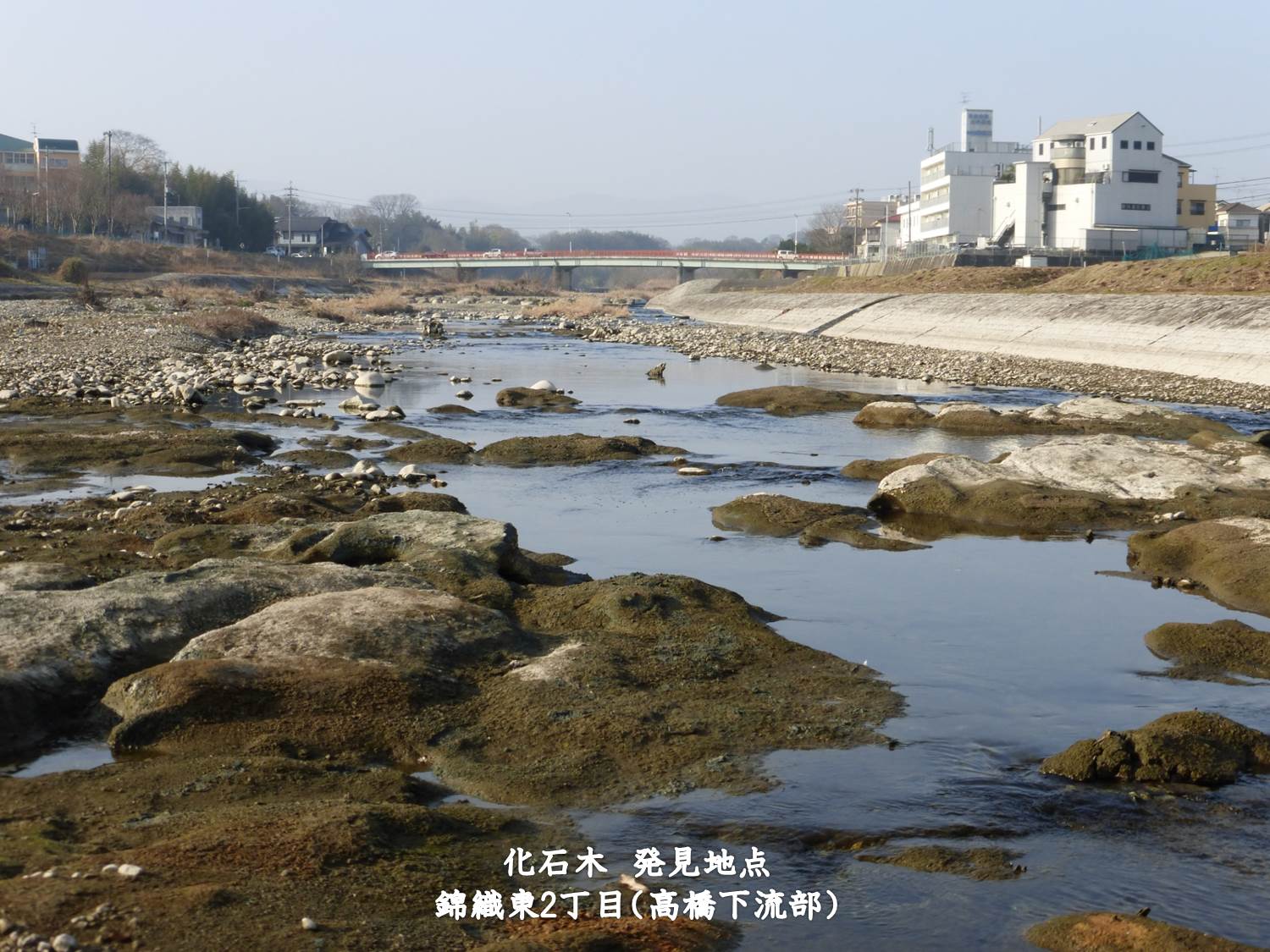

「場所は、近鉄の滝谷不動駅から、不動さんへ行く道を渡る橋 高橋の下流250mのところで、おととし6月に、私が見つけました。」

「このおもしろい形をした化石木も、現在消失して所在がわからなくなっています。」

「手前の化石木が昨年の夏に流失しました。

化石は100万年経過しているので、黒ずんで石炭のようになっています。

普通の木は水にに浮かべると浮きますが、化石木の破片を水に浮かべると沈んでしまいます。水より重いということですね。」

「100万年の間に地中で木がギュと圧力をかけられ、その組織が縮まったという事ですね。」

「化石木の多くは、専門の方に鑑定していていただいた結果、松や杉や檜と同じ仲間である針葉樹(葉っぱが尖っている)ということが解りました。しかし、組織が大きく変化を受けていて、何ていう木であるかは解りませんでした。

おそらく100万年前の環境からメタセコイアであろうと考えられています。」

「メタセコイアは生きている化石と言われています。現在錦織公園のやんちゃの広場に、3本あります。針葉樹は普通冬も葉っぱが付いていますが、このメタセコイアは秋になると葉っぱが落ちる針葉樹です。秋には薄茶色に黄葉します。」

メタセコイアの「まつぼっくり(球果)」

「100万年前には、たくさん生えていたいたようです。「生きた化石」と呼ばれ、初め化石しか発見されなかったため、絶滅したと考えられていましたが、その後中国で生えているのが見つかり、話題になりました。錦織公園へ行った時は、見てくださいね。」

「メタセコイアの樹幹。ある程度木が大きくなると、幹回りが凹凸状になるのが特徴です。」

「メタセコイアの根っこです。大きく根が張ります。化石木でも5m近く根が張っているのがご覧いただけます。」

【足跡化石】のある場所は金剛大橋の下流100~150mくらいのところ、3カ所です。

「2014.7月 発見当時は、化石もはっきりしていましたが、現在はその後2~3度増水があり、わかりにくくなってしまいました。それでも20個ほどは確認できます。」

また、【化石木】の場所はこんな感じです。こちらは、高橋下流250m位のところから、散在し、現在4カ所程度確認できます。

「以前、高橋の下流部では中州があり大きな木が生えていたことがありましたが、今から2年前、2013.9.18.の台風18号は、この中州を立木ごと押し流してしまいました。川の氾濫は先日の鬼怒川の氾濫でも解るとおり、本当に怖いです。」

「そして、その結果川底が浸食されて、さらに化石木が見えてきたということです。」

「石川は、いまでこそ上流に滝畑ダムができ、さらに堤防が整備されて、洪水の危険は少なくなりましたが、雨が続くと大増水し、川の様子や流れが変わることがあります。」

「最近の増水でも、C群の立木化石が出現しています。」

「以前は、頭だけ出していて、どういう状態かわかりませんでした。」

「これは、先ほどのC-2より、30mほど下流部で、今回新たに発見した倒木の化石木です。」

「もしかして、ここより、上流部で今回流失したC-1のこれより大きな倒木化石の破片の可能性もあります。」

「いずれにしても、川の中にある化石木は、刻々とその姿を変容させており、消失したもの、新たに発見されたものもあります。場合よっては、別の場所での保存も必要かもしれません。」

「ポイントAの幹回り4.5mの巨大な化石木も、幹の真ん中が最近かなり削られており、また乾燥により木片のはがれが目立つようになりました。まだ健在な今でこそ、その保存対策が必要かもしれません。このままでは、いつか必ず消失、破壊されてしまうことを懸念して止みません。」

「現在、専門の方と協力していっしょに調査し、これらの化石を残して、皆さんに知ってもらい、富田林にはこんなすごいものがあるという事を覚えておいてもらいたいと思います。」

「ここに人間のいなかった100万年前、ゾウやシカの楽園が、現在のここ富田林の石川流域にあったということを考えると、とても楽しいですね。」

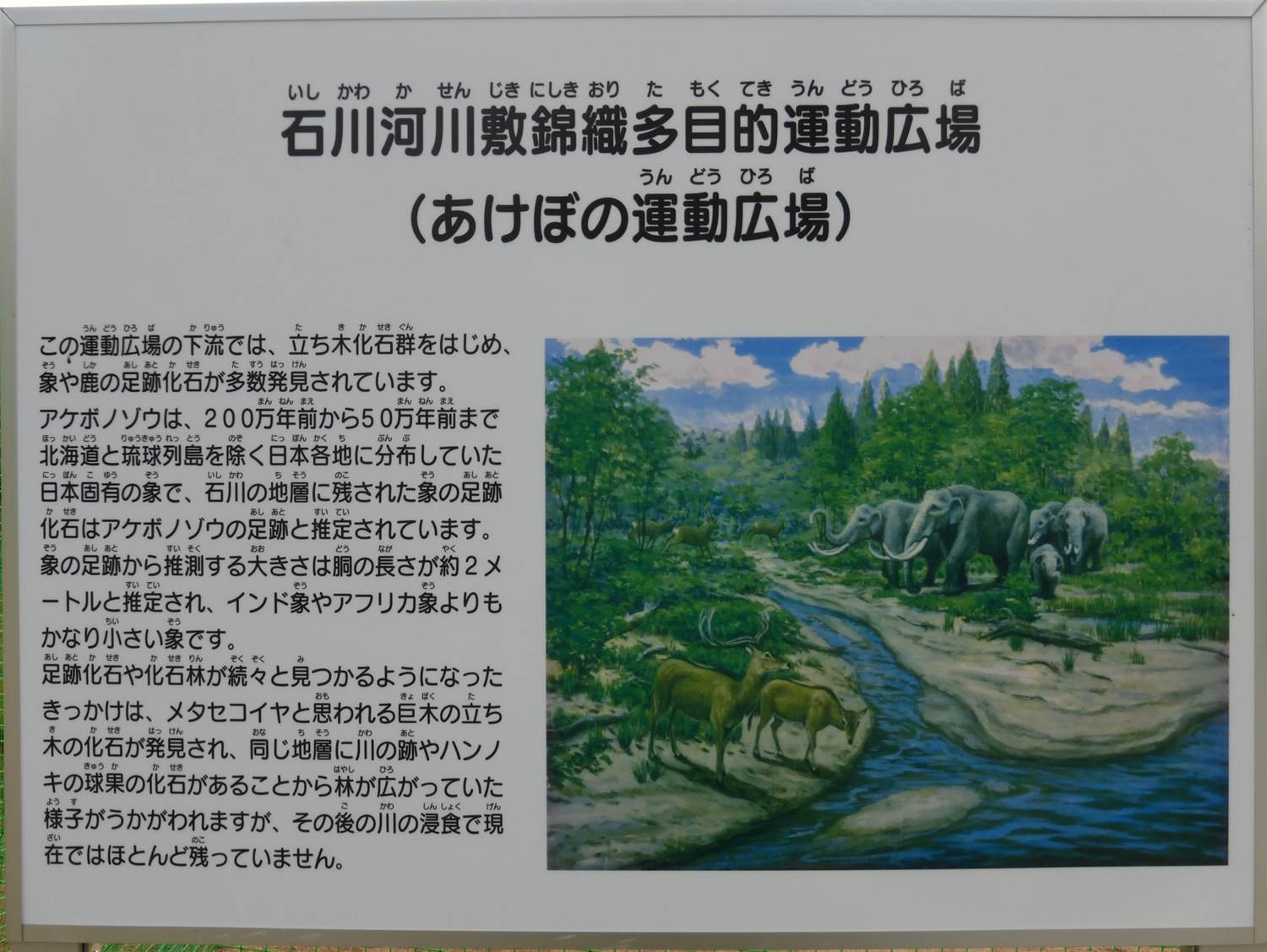

「錦織の化石木発見場所の近くのグラウンドの入口に今年のなって案内板が設置されました。

みなさんに、誇れる自然史遺跡をご紹介できるよう、今後もいろんな形でご案内していきたいとおもいます。

そして、この足跡化石と化石木は、全国でも珍しい貴重なものです。

しかも、みなさんがいつでもそこへ行けば、見れるようにしてあります。

サンプルを取ったり、化石に触れてこわす事のないように、充分気を付けてください。よろしくお願いいたします。」

2015.5.8.小学校4~6年生

2015.6.19. 小学校6年生

2015.9.25. 小学校6年生

ビデオの製作は、「富田林の足跡化石と化石林実行委員会」 代表 辰 義孝さん ふたりで今季中に石川沿いの6つの小学校を回ります。

みなさん真剣に聞いてくれました。

2015.10.14. 林 保夫 富田林市立中央公民館 市民講座「富田林百景+」リーダー

石川化石木、ゾウ・シカ足跡化石(オ-1ポイント)第一発見者

「富田林の足跡化石と化石林実行委員会」石川化石発掘調査研究グループ

(ハンドルネーム:アブラコウモリH)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます