「日本の家」(東京国立近代美術館)を見たあと、工芸館に行ってみました。

これまで何度か近代美術館には行ったことがあるのですが、そのチケットに一緒に付いている工芸館に行ったのは初めてでした。

工芸館開館40周年記念特別展で「辻清明の世界」というのをやっていました。

工芸館は、美術館から徒歩5分くらいのところにあります。その建物がみごとです。

明治43年(1910年)に陸軍技師の田村鎮(やすし)の設計によって建築されたゴシック様式の建物です。

なんとなく東京駅丸の内駅舎にも似ているように思えましたが、東京駅は1914年で、ヴィクトリアンゴシック様式というもので、辰野金吾という人の設計だそうです。時期的には同じ頃の建造ですね。

日本人によって設計されたこの当時の建物はあまり残っていないので、貴重なものだそうで、この工芸館の建物は重要文化財になっています。ちなみに東京駅も重要文化財です。

「旧近衛師団司令部庁舎」と書いてあります。

2階中央の階段を上がったところ。

玄関の上の位置に当たるのかな?個室になってます。

こちらは玄関ポーチの中から外を見たところです。

さて、展示です。

辻清明という人は知りませんでした。そのため最初はあまり関心もなく見て歩きました。

そして、最後に目を引いたのがこれです。

鬼の金棒ではなく、鬼の陶器の棒です。(作品名はどうなっていたかわかりません。)

とても大きくて重量感があり、まったく鬼でなければ持てないもので、すごい迫力でした。

それから、最後にビデオが上映されていたので、それを見ました。

その中で、この鬼の棒を制作している場面をみることができました。

1つではなくいくつも作っていました。

本体を形造ったあとで、このとげとげの突起部分をバンバンと叩きつけるようにして貼りつけているのがすごかったです。

とても男性的です。

いろいろな作品を釜に入れて薪をくべ、数日間も焼き続ける作業風景など、すごいなあと思いました。

辻清明氏とそのお弟子さんのような人たちが作業をしていました。

それを見て、初めて展示物に興味がわいてきました。

戻って、鬼の棒を見直し、それから帽子とステッキも見ました。

これも、制作風景の中で、焼き上がった帽子を作者がかぶってみている様子があって面白かったです。帽子を陶器で作るなんて考えつきません。

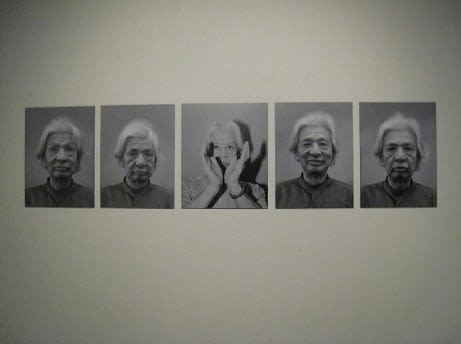

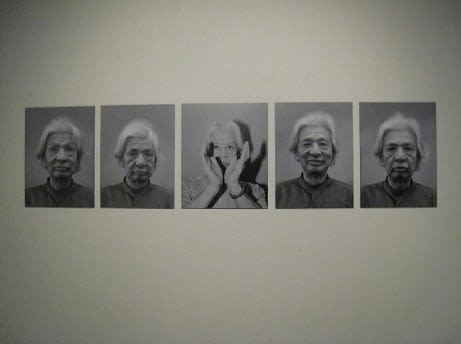

辻清明氏はこんな人です。とてもかっこいいです。

作品は撮影可能とのことで撮影させていただきました。もう一度戻っていろいろな作品を見ました。

きれいです。

この大きな鈴のような形のもの(鈴ではないですが何なんでしょうか?

作品名は「信楽大合子 天心」と書いてあります。

この作品もたくさん作っているようです。とても大きく堂々としています。

書もすごいです。

いいなと思うものをいくつか写してきました。

陶器はよくわかりませんが、出光美術館に行って古唐津などを見たことがありました。

それから、制作風景などを見たものでは、ルーシー・リーを思い出します。

女性で、小ぶりの電気かガスの釜を使っていたと思うので、今回の、薪をくべて焼くという昔ながらの大きな釜は興味深いものでした。

それでも、作者の作品に対する情熱や、焼き上がった作品を釜から出す時の期待感など、相通じるものがありました。

これは、見に行ってよかったなあと思います。

今後、近代美術館に行くときは、工芸館も必ず見てこようと思います。

これまで何度か近代美術館には行ったことがあるのですが、そのチケットに一緒に付いている工芸館に行ったのは初めてでした。

工芸館開館40周年記念特別展で「辻清明の世界」というのをやっていました。

工芸館は、美術館から徒歩5分くらいのところにあります。その建物がみごとです。

明治43年(1910年)に陸軍技師の田村鎮(やすし)の設計によって建築されたゴシック様式の建物です。

なんとなく東京駅丸の内駅舎にも似ているように思えましたが、東京駅は1914年で、ヴィクトリアンゴシック様式というもので、辰野金吾という人の設計だそうです。時期的には同じ頃の建造ですね。

日本人によって設計されたこの当時の建物はあまり残っていないので、貴重なものだそうで、この工芸館の建物は重要文化財になっています。ちなみに東京駅も重要文化財です。

「旧近衛師団司令部庁舎」と書いてあります。

2階中央の階段を上がったところ。

玄関の上の位置に当たるのかな?個室になってます。

こちらは玄関ポーチの中から外を見たところです。

さて、展示です。

辻清明という人は知りませんでした。そのため最初はあまり関心もなく見て歩きました。

そして、最後に目を引いたのがこれです。

鬼の金棒ではなく、鬼の陶器の棒です。(作品名はどうなっていたかわかりません。)

とても大きくて重量感があり、まったく鬼でなければ持てないもので、すごい迫力でした。

それから、最後にビデオが上映されていたので、それを見ました。

その中で、この鬼の棒を制作している場面をみることができました。

1つではなくいくつも作っていました。

本体を形造ったあとで、このとげとげの突起部分をバンバンと叩きつけるようにして貼りつけているのがすごかったです。

とても男性的です。

いろいろな作品を釜に入れて薪をくべ、数日間も焼き続ける作業風景など、すごいなあと思いました。

辻清明氏とそのお弟子さんのような人たちが作業をしていました。

それを見て、初めて展示物に興味がわいてきました。

戻って、鬼の棒を見直し、それから帽子とステッキも見ました。

これも、制作風景の中で、焼き上がった帽子を作者がかぶってみている様子があって面白かったです。帽子を陶器で作るなんて考えつきません。

辻清明氏はこんな人です。とてもかっこいいです。

作品は撮影可能とのことで撮影させていただきました。もう一度戻っていろいろな作品を見ました。

きれいです。

この大きな鈴のような形のもの(鈴ではないですが何なんでしょうか?

作品名は「信楽大合子 天心」と書いてあります。

この作品もたくさん作っているようです。とても大きく堂々としています。

書もすごいです。

いいなと思うものをいくつか写してきました。

陶器はよくわかりませんが、出光美術館に行って古唐津などを見たことがありました。

それから、制作風景などを見たものでは、ルーシー・リーを思い出します。

女性で、小ぶりの電気かガスの釜を使っていたと思うので、今回の、薪をくべて焼くという昔ながらの大きな釜は興味深いものでした。

それでも、作者の作品に対する情熱や、焼き上がった作品を釜から出す時の期待感など、相通じるものがありました。

これは、見に行ってよかったなあと思います。

今後、近代美術館に行くときは、工芸館も必ず見てこようと思います。