音楽メディアのCDがレコードをマーケットから駆逐したのも束の間、ネットからのダウン・ロードや聴き放題のサブスクなど新たなビジネスモデルが登場するとCDも売れ行きが落ち始め出して久しい今日この頃。

ネット配信が主流となると形ある物を販売する実店舗での営業は厳しさを増す。

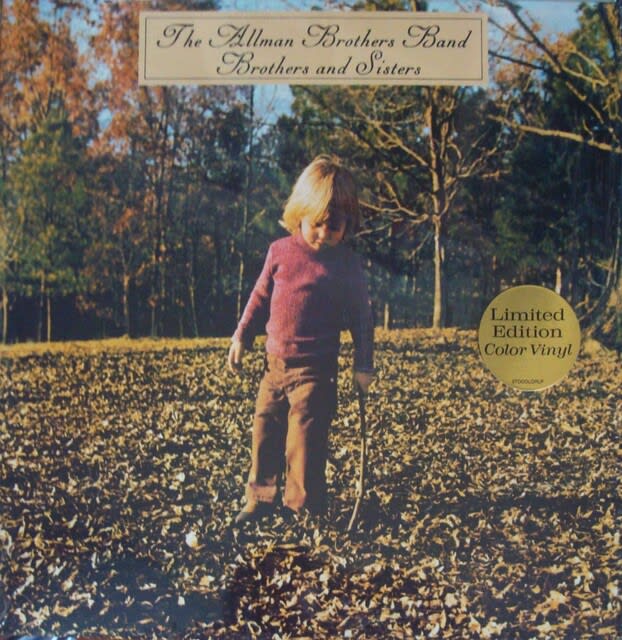

テコ入れとして過去の名盤をリマスターとかリミックスとか銘打って再発することになるが、何度も同じものを買ってしまう人もそうはいない。てなことで限定盤商法でデラックス・セットとかピクチャー盤やカラー盤などが頻繁に登場するようになった。

いつの世もコレクターと称する人種は限定って言葉に弱い。あたかも真夜中の闇にポツンと光り輝く捕虫灯に群がる虫のごとく見事に策略に引っ掛かってしまう。

もちろん私のような4流コレクターも例外ではない。

ネットのサイトで限定カラー・レコード販売の広告に引き寄せられ、つい購入に至ってしまう。

本日はGreeeee〜n Colored Vinyl仕様のオールマン・ブラザーズ・バンドの1973年発売の通算5枚目のアルバム、Brothers & Sisters。

(70年代末キャプリコーン・レコードは倒産。その後ポリグラム系ポリードール・レーベルから再発、現在はユニバーサル系マーキュリー・レーベルとなっている)

兄のデュアン・アールマンを交通事故で亡くし、さらにこのアルバムの制作時ベースのベリー・オークリーもバイクの事故で物故。

かなりヘコんでいたバンド・メンバーを引っ張るがごとくリーダー・シップを発揮したのがディッキー・ベッツ。

特に彼の作曲面での頑張りと新メンバーの専任ピアニスト、チャック・リーヴェルがもたらしたサウンド面での新たなフレイバーはキャッチーでバンドにとって最大の商業的成功を収めたのはご存知の通り。

(すでに持っているレコードなのに爽やかなGreeeee〜nに幻惑されてしまったようだ。)

せっかく買ったので旧盤と比べてみようではないか。

(初回日本盤はワーナーから発売、Jelly Jelly最高!)

あれ〜? 旧盤と比べると音圧が低いね。

旧盤は結構コードの内周いっぱいまでカットされているが、緑のリマスター盤は旧盤と比べるとラン・アウトのスペースが大きく残っている。

すなわち、内周の歪みを低減させるため全体的にカッティング・グルーブの左右の蛇行を小さくしたコンパクトなカッティング施した。それ故旧盤と比べて音圧が低く聞こえるって事ですな。

まあシビアな再生装置も耳も持ち合わせていないので、特にロックの場合は単に音が全面にドォ〜ンと出てくる派手なサウンドを良しとする個人的嗜好から音圧の高い旧盤の方が印象がいいんだけどね。

でもね、Greeeee〜n の Vinylがクルクル回転しているのをじっと見ているのも悪くない。

むむ〜 あたかも捕虫灯に引き寄せられた虫のような...