「安部公房展」フライヤー

先日、クロスバイクで訪れた神奈川近代文学館「安部公房展」。配布されていたチラシを貰ってきた。ワードプロセッサーで原稿を執筆する写真にアスキーアートが重ねられていた。それはなんとなく眼鏡の輪郭にようにも見えたが釈然としない。そこでフォトショップを駆使してアスキー文字だけを抽出してみた。

なんだかモヤモヤしている

アスキー文字を抽出すると作家の横顔が浮かび上がった。これで満足すればよいところだがここまでくると元画像も見たくなり検索を重ねる。そしてようやくそれらしきものを突き止める。それは1976年頃に撮影された写真であった。「笑う月」「密会」執筆の頃。

ようやく輪郭が浮き出てきた

これが元画像

せめて一度は観てほしい名作

造りがいい

友人のリョウさんとニッコール千夜一夜物語の話題をしていたところ、翌日には記事のレンズがリョウさんより贈られ手元に。有難いような申し訳ないような。写真撮影の嗜好としてはこういった天才技術者の創意工夫がつまった昭和レンズを一眼レフでのんびり撮影するスタイルが一番しっくりきますのだ。この数日前には豊国の左門先生から昭和の遺産、我々世代が熱狂した研究テーマをお贈りいただいたばかり。詳細はいまは秘密。こちらも腰を据えて取り組まねばなりません。有難いことです。

ところでリョウさんが奮発いただいた記念切手はまったく消印が押されていなかった。オヨヨ

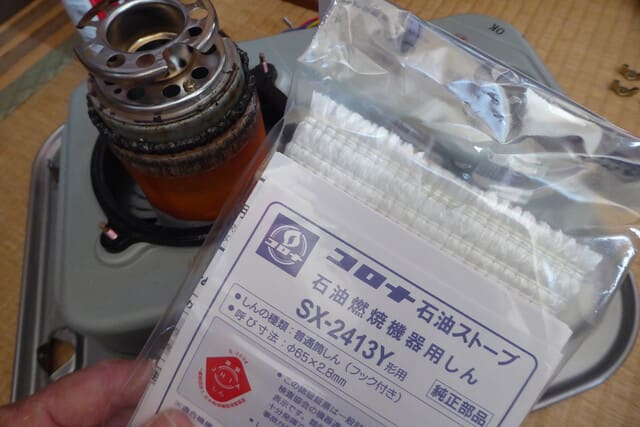

形式は適合しないが加工用に購入

石油ストーブのメンテナンスついでに燃焼芯の交換を考える。使っているストーブはイワタニのYH-24という機種になる。既に替え芯はディスコンとなり純正品は入手できない状況。互換品でニッセンのP-A65Wというものがあったようだがこちらも市中在庫は品切れ。既に製造されていないのかもしれない。ストーブの替え芯をあたるとコロナの替え芯でSX-2413Yがヒットする。φ65mmで適合するのだけれど大問題は芯の上下機構。イワタニのストーブはシャープと同じく摘みを上下すると連動して燃焼芯も上下するシンプルな機構。コロナのストーブは回転ダイヤルを廻してスピンドルが回転し燃焼芯を上下するタイプとなる。ダイヤル式は芯押さえ金具の内部に燃焼芯を差し込んで三か所の金具で固定する。上下レバー式では燃焼芯の内部に薄い金属筒が一体式にセットされていてストーブ本体のガイド筒に差し込むだけ。あとは上下リンクのピンを燃焼芯のピン受け金具に差し込むだけで済む。替え芯にセットされている金具などの構造の違いから互換性はない。悩んでいても解決しないので互換性のないコロナの替え芯を購入。これを上下レバーの機構式に適合するよう改造する。先ずはダイヤル式では押さえ金具に固定する燃焼芯にある三か所の金属爪を取り外してしまう。

ラジオペンチを使って不要な固定金具を取り外す

次に今まで使っていた燃焼芯をストーブ本体から取り外して燃焼芯内部にセットされていた金属筒を抜き出す。本来はこの金属筒は燃焼芯と一体ものなので交換時は使い捨てとなる部分なのだ。この金属筒には上下ピンの受け金具もスポット溶接されているのでこの金具がくる位置を寸法計測し新しい燃焼芯に縦横20mmの窓をカッターで切り出して開ける。

上下ピンの受け金具を出す窓を開ける。

本来なら古い燃焼芯と一緒に廃棄する金属筒を再利用する

金属筒を燃焼芯の内部にセットした状態 上下ピンの受け金具がのぞく

あとはストーブにセットして完了 替え芯交換作業では”から焼き”してタンクの灯油を使い切ってから行う

金属筒を軽く折り曲げながら新しい燃焼芯の内部をくぐらせ差し込んでいく。この作業が一番手古摺る。燃焼芯内側に金属筒がきっちりセットできれば金属筒の歪みを整え綺麗な円形に戻す。この作業を怠ると消化時に燃焼芯がスムーズに下降しないことになる。あとは本来の芯交換と同じ手順で新しい芯をストーブにセットして上下の操作を確認。

無事に燃焼試験も合格 暖かい冬を迎えることができそう

燃焼芯の上下リンク機構と地震自動消火メカ

今季、冷え込みが強くなり今年も使い始めた2代目石油ストーブ。このストーブ、ちょっと不満は燃焼芯の可動範囲が極端に狭められたこと。先代は燃焼芯を絞って火力を落とし使うことができた。しかし完全燃焼していないと一酸化炭素中毒の危険もありメーカーは敢えて火力を絞れなくした模様。そこで自己責任で燃焼芯の可動範囲を広げることができないかを検討。燃焼芯を上下させるリンクプレートを確認すると上下可動域を限定する長穴の空いたプレートを見つける。この長穴を拡大すれば良いのだがプレート幅が狭くて穴を拡大すると強度に問題が出てしまう。そこで燃焼芯を上下させるシャフトと上下リンクプレートの取り付け角を変更する加工を施す。シャフトにプレートを固定するビス穴を長穴に加工してシャフトの固定角を燃焼芯の下降方向にずらしてビスで固定した。

燃焼芯のリンクプレートを分解して一旦降ろす 右の長穴が燃焼芯の上下可動域で狭い

シャフト結合部のビス穴を長穴に加工して角度を変えて組み戻す

灯油も値上がりで18立で価格は2000円を超えている。燃費運転をしてもらわないと家計が火の車でもこの火では暖はとれない。

軽分解して隅々まで清掃

そろそろ冷え込みも厳しくなってきたので石油ストーブのメンテナンス。夏場はエアコンを2-3か月連続運転して使っているが冬場はエアコンを殆ど使わない。昔ながらの石油ストーブの独壇場となる。薬缶をかけておけばいつでも沸騰したお湯が使え乾燥知らず。このストーブは2代目。初代は28年間がんばってくれた。様々メンテナンスを続けていたが最後は燃焼芯を上下するプレートが断裂して寿命を迎えた。うちで働く家電は冷蔵庫も洗濯機も寿命を迎えてなお酷使される。お疲れ様です!

寒到来 殺陣「石火」

セリアで110円(税込)端っこだけ切り出して使う

先日、入手してメモリー増設とSSD化を済ましたレッツノート。普段のネットブラウズに使っているがサクサク動作でストレスなし。空冷ファンも無音に近く静か。ちょっと気になっていたパネルの劣化したクッション材を取り換えることにした。純正部品は入手困難故に代替品で加工。ネット情報で100均セリアで売られているお菓子のシリコン型がピッタリと知る。グレーの成型色と厚みがもってこいだった。切り出す寸法を測り金尺を当てながらカッターで切り出す。両面テープをパネル側に貼って切り出したシリコン片を窪み枠に押し込みながら接着固定。自宅使用なので誰に見せるわけでもないがこれで自己満足完了。

クッションの下にはビスが隠れている

寸法を測って切り出す

窪みにはめ込んで貼り付けていく

見栄えは悪くない

ところで切り出しに使ったシリコン型は”フィナンシェ”という菓子作り用らしい。フィナンシェとは何ぞやと調べてみるとマドレーヌのちょっと固めのようなものらしい。ラスクにマフィン、スコーンにマカロン。おっさんには覚えきれません。子供の頃はカステラとバームクーヘンくらい覚えておけばそれで十分だったというのに。

NIKKOR 28mm 1:3.5 / Nikon D600

久しぶりに隊長も出撃

暖かな土曜日、クロスバイクで山下公園・中華街へ走行。本当は先週来ようとおもっていたけれど気がのらず先送りしていた。自分ひとりの遊びに関しては気分を大切にしている。気分がのらないのに無理に行動すると碌なことにならない。仕事や約束事は仕方ないことだが。走行ルートはR16を一気に東へ。横須賀線を越えてR1号でみなとみらいに出る。根岸線「三菱ドック踏切」では下りEF210桃太郎牽引タキ1000形が通過。撮影ルートはいつもの日本丸、赤レンガ、山下公園を辿る。晴天の撮影では空の紺が締まる。写真界隈でではコダックブルー、オリンパスブルーなる表現がよく用いられる。それらフィルムやデジカメも使ってきたが、日本光学もなかなかどうしてこの藍は素敵。

単焦点の安定感

縮小したらマッハバンドが出てしまった

銀杏が萌える

いつものポタリングでは山下公園から中華街に出て昼食をとり豚まんを買って帰るところだが今日は別の目的がある。港の見える丘公園隣の神奈川近代文学館で「安部公房展」がありこの週末が最終日だった。それほど期待せず入館したのだけれど、膨大な所蔵品の展示があった。時系列で並ぶ作家の生原稿や書簡。果ては愛用のカメラやワードプロセッサーまで。

展示のいちいちには詳しい解説が添えられていて全部を読んでいるととても一日では時間が足りなり量。作家の初期作品と演劇関連はざっと見学し、興味のある「初期短編」「壁」「第四間氷期」「砂の女」「他人の顔」「密会」「箱男」「燃えつきた地図」「笑う月」「方舟さくら丸」「カンガルーノート」「飛ぶ男」あたりを集中的に観てまわる。作家の一人娘、安部ねりの名前は宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」(ブドリの妹)からとれらたのは少し驚き。後半の展示で公演の大入り袋がずらりと展示されていたが、所蔵が不倫相手の山口果林というのがなんとも複雑。自分も興味のあるカメラ関連ではコンタックスRTSを愛用されていてディスタゴン25mmで被写体にどんどん寄ってノーファインダーでの撮影スタイルだったとの説明。情報量が多すぎてクラクラしながら館を後にする。

撮影許可エリアで

映画 箱男で使われた箱。残念ながら作中にある内部までは再現されていなかった

神奈川近代文学館 エントランスからの眺め

港の見える丘公園でデートすると別れるという噂もあった

中華街は香港路しか行かない

お店で機材撤収

回鍋肉定食 これで900円は良心的 古くからの台湾系のお店は良いが最近、進出してきた中国系はお勧めできない

中華街の景徳鎮で回鍋肉の定食。お土産は冷蔵豚まん4個。帰りのR16にのる途中、入った路地が後藤製豆のお店の筋だった。営業を縮小され疎遠になっていたのが斜め向かいのビルに同名店舗を見つける。女性店員さんに聞けば旧店舗は老朽化で取り壊され移転したとの説明。欲しかった前田クラッカーを訪ねるも取り扱いがなくなっていた。もちろんアーモンドスカッチも。卸問屋がまとめ購入しないと卸さない姿勢らしい。せっかくなのでジャイアンツコーンを買って帰る。12月は特別に土曜も営業されていたが通常は月水金の週3営業との説明だった。冬の日は短いので急ぎ帰途につく。本日の走行距離 43.32km クロスバイク積算 12,449km 自転車積算 34,143km

数年前から出店されていた模様 旧店舗の斜め向かいなのに全然気づかなかった

独身寮にいた頃 元住吉駅前の酒屋でよく買っていた。 夜の駅前では白タクオヤジたちが客引きしていたのを思い出す

油断しているとバラの鉢にカイガラムシがふたたび発生。スプレーを細ノズルにして水圧でこそげ落とす。狙いを定めてスプレーするのはちょっと面白いのだけれど面倒ではある。

水でシューティングしていく

綺麗に駆除できた

smc PENTAX-DA 1:3.2 21mm AL Limited / PENTAX K-01

風は強いが天気の良い週末、土曜はハイキング仲間とウォーキング。いままで大山や高尾山、宮ケ瀬に箱根、江の島を攻めていたが久々のウォーミングアップということで都内を散策。以前の職場、山手線の五反田駅を10時スタート。国道1号線を高輪に向かい明治学院前から裏道の二本榎通りへ。途中、和菓子の松島屋の店頭行列につられ大福を買い求める。買い物のあと予定になかったが新駅の高輪ゲートウェイ駅を見物。駅前では急ピッチで巨大なオフィスビルの建設が進む。

高輪消防署、お向かいが警察署。まるでシムシティー

松島屋 東京三大豆大福の有名店らしい

豆大福を買う。甘すぎないつぶ餡。かすかな塩気が甘さをひきたたせる。(220円/個)

来た道を戻り泉岳寺をお参り。赤穂義士の墓地参りは300円と有料だったので見送る。聖坂から国道1号に戻り芝公園から東京タワーへ。タワーのフードコートでケバブの昼食。昼食後はふたたびウォーキングを再開。プリンスホテルから国道15号へ出て北上。ズンズン進んで銀座へ。銀座のホコ天では車道を歩く。

高輪ゲートウェイ駅前の開発

高輪ゲートウェイ駅

無人販売の駅ナカ コンビニ

遠景にレインボーブリッジ

初めて訪れた泉岳寺

聖坂で解体中のビルだと思ったら有名な「蟻鱒鳶ル」(アリマストンビル)らしい

デタラメな建造物にしか見えない。少し嫌悪感

ケバブカレー

銀座の歩行者天国を歩く

日本橋 三越のライオン

真っすぐ京橋に抜けて昔の職場、エドグランに到着。ここの24Fが職場だった。エントランスのソファーに陣取り、地下のスタバでコーヒーを買って松島屋の大福でおやつ休憩。東京駅の八重洲駅前の一角はオフィスビルがすべて解体され再開発の真っ最中。6年前に勤めていた頃の景色とは激変していた。ひと息ついて国道15号から14号を歩き三越前を過ぎ神田駅へ出る。ここで約6時間歩いた本日のウォーキングは終了。あとは居酒屋に入ってヘベレケの呑み会。本日の徒歩距離 約14km(2万4千歩)。

中学生の頃、毎朝親にたたき起こされ聴いていたNHKラジオ第二の「基礎英語」。小島義郎先生は優しく「おわかりにならなくても大丈夫ですよ」と囁いてくれた。ちょっと落ちこぼれ気分を味わいながら受講していた。基礎英語の後に続いて「続・基礎英語」もやっていたがちょっと聴いてみても高度すぎてさっぱりわからなかった。親は英語の勉強にとSONYのLLラジカセ(CF-1775)とNHK基礎英語教材の高額なブックレット型カセットテープを買い与えてくれた。カセット教材は1/3ほどで飽きて個包装のカセットは封も切らず放置。多重録音と可変テープ速度機能搭載のLLラジカセでマッドテープをせっせと編集していた。そんな基礎英語の思い出で毎週金曜日だけは息抜きの英語の歌が放送された。キャロライン洋子が歌うマザーグースのうた。放送当時で高校生だった彼女が子供だった頃に収録した歌声が流れた。小島義郎先生は番組中に現代のキャロライン洋子さんとのギャップを毎回ことわっておられた。マザーグースのうたもテープに録音していて大学生の頃まで何度も聴きなおしていた。久しぶりに聴きたくなってYOUTUBEをあたるとドンピシャで一番聴きたかった曲"Old King Cole"を見つける。ちなみにキャロライン洋子はTVドラマ”長くつ下のピッピ”主題歌も歌っていた。