シチズン・レオパールのOH。錆を落として地板や1番受けなどをクリーニング。香箱は分解してゼンマイを取り出し清掃。グリスアップしてゼンマイを巻き直す。新品の香箱、軸、発条も購入しているので交換してしまうか少し葛藤。YOUTUBEのオバケ動画を観ながら作業しているのでなかなか捗らない。

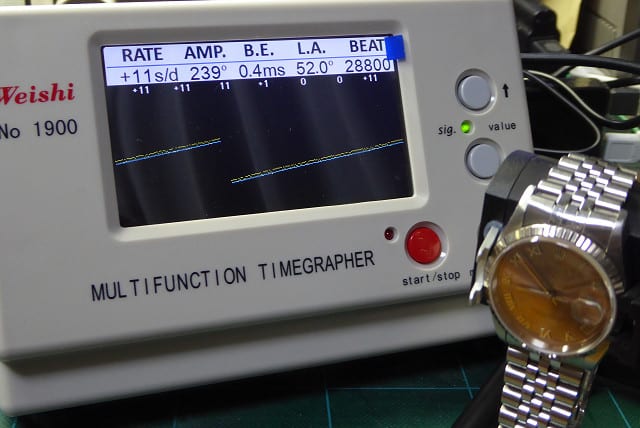

国産の機械式時計はセイコーに傾倒していたけれどシチズンやオリエントなども気にはなっていた。シチズンとオリエントを一緒に語るとお叱りを受けるかもしれない。シチズンの時計ではブローバ社と提携した音叉時計のハイソニックや電磁テンプのコスモトロンはコレクションに加えていた。しかしまともな機械式時計はまだ手元になかった。そこでネットオクを物色していてレオパールに目が留まる。シンプルなケースデザイン、好みのちりめんダイヤルでデイデイト。そして28800振動スーパービート。機械はレオパールシリーズでは後期の77系。不動品とのことだが好みの条件は揃っていた。ケースは曇って汚れていたがダメージは少なく風防ガラスの傷は少ない。オークションの値もどんどん吊り上がり落札価格は22リコ(22k)になった。不動品にちょっと無理したかとも思う。届いた時計は早速内部をチェック。自動巻きのローター裏などに緑青のような錆と腐食。不動になって3-40年ほど眠ていたもののようだ。発条を巻いてみるとある程度巻いたところでスリップし緩解。錆おとしと磨き、発条交換のOHは必須。輪列やテンプの動きを確認のため少し注油して点検してみる。ちょこちょこ動かしていると機械が目覚める。弱い発条ながら時を刻み始めた。興味本位でタイムグラファーにのせてみた。果たして日差はマイナス60秒ほどだが動作は安定していた。流石は準高級機。しっかりメンテナンスせねばなるまい。

以前から必要性を感じていた実体顕微鏡を精進する。細かな工作、特に腕時計の修理には欠かせない。今まではキズ見やルーペで凌いできたがいよいよそれでは厳しくなってきたのだ。購入した顕微鏡は日本製の中古。倍率は20倍だった。対物レンズから対象物までの距離は180mmほどあり作業はし易い。実際に顕微鏡をのぞいて修理作業するにはもう少し倍率を下げたかった。そこでアイピースを買い足して倍率は8倍とした。顕微鏡は分解できるところは分解しプリズムやレンズは磨いた。ラック・ピニオンはグリスアップ。顕微鏡を通して腕時計の機械を確認すると今まで見えていなかった傷や埃なども見えてきた。拡大した手元で精密ドライバーの作業は少し慣れも必要だが作業精度は格段に向上した。こういうネタを揃えておけば老後に暇を持て余すようなこともないだろう。腕時計修理に万年ペンのニブ磨き、電子基板のチェックまでやることはいっぱいある。ちょっとBlogを掘り返せば4年前から実体顕微鏡を欲しがっていたようだ。

趣味の電気工作や修理作業用にオシロスコープを買った。1ch 200kHzのハンディータイプ。プローブも1本だけ購入。用途はセンサー基板の信号確認や発振回路のチェック程度。ロジックやノイズ確認というよりテスター的な使い方。間違ってもWDTなんてみないのだ。

安い腕時計のムーブメントをちょこちょこ分解清掃することもあり状態を把握するためにタイムグラファーを導入してみた。日差やテンプの動きが計測モニターできて面白い。機械式時計も沢山コレクションしているので状態をみながらOHに出す判断をしようと思う。OHは3針のシンプルなもので1本あたり3万円から。クロノグラフになると最低でも5万円ほどかかるのでそれなりの覚悟が必要になる。画像はロレックス・デイトジャストを計測している様子。残念なのはこのタイムグラファーではクォーツ時計やアキュトロン(ハイソニック)、電磁テンプ(エルニクス)にシンクロナー、どれも計測不可なのです。とほほ

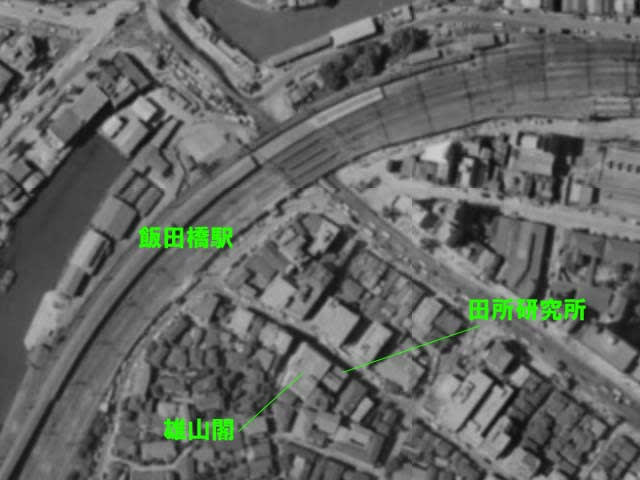

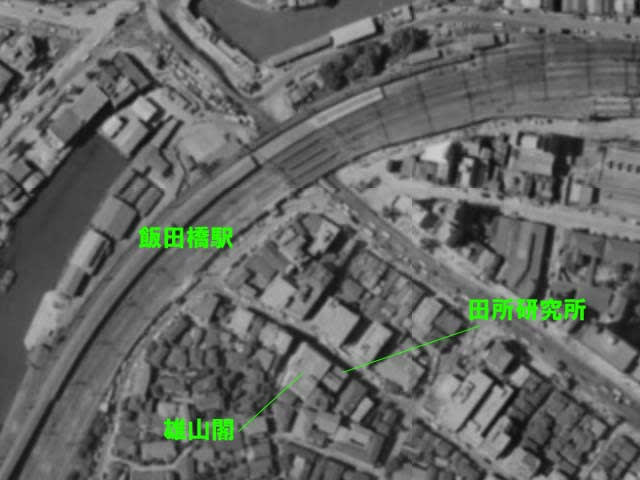

BSで映画「日本沈没」(1973)を観る。DVDでソフトは持っていたが少しでも鮮明な画が観たくて見入ってしまう。最近、同タイトルのアニメ映画があったらしいがすこぶる評判が悪い。自分はこの1973年東宝版以外の「日本沈没」を認めない。2006年の樋口の薄っぺらなアイドル映画なんてそれこそ日本海溝の藻屑と消えた。そんなことはさておきBSで観返すといろいろと発見があった。なかでも「田所研究所」の所在地。BS放送ではところ番地のプレートがしっかり読み取れた。DVD版を観返すとシネスコープの画角ながらトリミングされていてフレーム外だった。確認できた番地は「富士見二丁目」そして隣のビルに「雄山閣」の看板。この二つの情報から飯田橋の路地が判明する。「雄山閣」のビルディングは建て替えられていた。73年当時既にボロかった「田所研究所」の建物も綺麗な飲食店に。映画公開から50年の歳月が流れているので仕方なし。映画製作は日本を代表する脂ののった俳優陣が一堂に揃った奇跡のタイミング。万博の狂騒から覚め高度成長は急減速。オイルショックに公害汚染の環境破壊。破滅に向かう未来を見せつけられた少年時代。「ディスカバー・ジャパン」といわれても何かシラケた世間がざわつく昭和の混沌期だったのだ。余談になるが渡老人の世話をする花枝:角ゆり子が気になり調べるもロマンポルノに転向され引退されていた、残念なり。

撮影:1961-1969

こちらの記事もどうぞTBSドラマ「日本沈没」

こちらの記事もどうぞTBSドラマ「日本沈没」

シンクロナー改造計画進捗報告。LED基板の移植でマグネットスイッチに対応すべくガラス管のリードスイッチを注文していた。通常品はガラス管の長さが10-14mmもあり使えない。そこで7mmのものを見つけて取り寄せる。3週間ほどを要して手元に届く。1個600円ほど。それを基板に直付けマウントしていく。リードスイッチは取り付けの回転角度で磁石の反応が変化するので微調整が求められる。無理に端子を曲げれば簡単にガラス管が割れて破損する。非常に神経を使う作業となる。そういえばフィルムカメラのNikonF4では縦位置撮影の検出にガラス管に封印された水銀スイッチを使っていた。今となっては入手困難なのかも知れない。

基板組み込み

基板組み込み

修理上がりのDSC-T100で夏空を試写。カリカリとはいかないがそこそこの描写をする。暖色系が強く出る傾向。RAW記録できないのでJPEGで疑似HDR処理。

昼休みにリサイクルショップをひやかす。ジャンク棚に東通工の古いコンデジ(DSC-T100)を見つける。世代は古いがデザインは好きな機種。レンズバリアーを開けると思いがけず通電した。なんと充電されたバッテリーが入っていた。「こいつ動くぞ」。背面液晶も割れはなくカメラ映像が映る。しかしピンボケ。しかもガクガクと脈動が止まらない。レンズユニットのヘリコイドギアでも脱落したのかしら。興味本位で買い求める。ネットで情報を拾うとこの世代の東通工のコンデジ共通のトラブルらしい。帰宅して早速分解。素直な構成で分解しやすい。フレキの2か所のコネクターを外せばレンズASSYはすんなり降りる。とりあえず分解しやすそうなビスを外すと1/2.5型CCDが出てくる。更に2本のビスを外すと手振れ補正ユニットが分離される。X・Yの2軸可動のステージにレンズが組み込まれている。手ぶれ補正の動きをピンセットで動かし再現。すこし遊んで違和感に気づく。可動レンズユニットからネオジム磁石が脱落し電磁コイルに当たっていた。たぶんこれが故障の原因のようだ。結構大型のネオジム磁石を含むレンズユニットを電磁石で駆動し光軸補正をしている。この磁石は重量もあり慣性モーメントが常に働き接着剤が剥離したようだ。設計段階の接着剤の選定ミス。良く見れば紫外線硬化樹脂のような接着剤がカチカチに硬化してユニットに残る。ピン先で全て剥がして綺麗にクリーニング。ネオジムとユニットを再接着してユニットに組み戻す。2軸のガイドレールにシリコングリスを塗布。あとは元通りに組み戻して修理完了。久々にメモリースティックPRO DUO(1GB)を出してカメラにセットし試写してみる。脈動は無くなり正常に手振れ補正が働く。ズーム、フォーカスも正常。直してしまったが使うあてはない。810万画素の画は今観るとショボい。ちゅうかこの時代の東通工のデジカメは防湿庫に沢山眠っているのだ。オヨヨ

新コロナ禍で週に一度の通勤は車を使っている。出勤日は昼休みに移動することもあり日に4時間ほど運転することになる。そうなると放置していた整備にもすこし身が入る。先ずは夏本番を前にエアコンのフィルター交換。これまでも何度か作業したのでやれば直ぐに片付くのだけれど腰が重い。今回購入したフィルターには丁寧な作業手順書まで付いてきた。フィルター枠の蓋はクリップ式開閉のうえにタッピングビスで固定されている。このビスの着脱が面倒で意味不明だった。手順書の画像をみてあることに気づく。本国フランスでは左ハンドルとなりフィルター蓋は運転席横に位置する。万一、蓋が落下すればブレーキ、アクセル操作に支障をきたす恐れがある。固定への配慮の意味がようやく理解できた。

購入店

購入店